INDICE

1)

Clara

Rubbi Longo, I Rubbi - Storia di una Famiglia (2017, Ecig)

2)

Paolo

Antognetti, Il passato ritorna (2019, Jaimar Editore)

3)

Claudio

Papini, Marx 1968 – IV – Filosofia e ideologia in Marx (De Ferrari Editore)

4)

Giglio

Reduzzi, Rudimenti di Economia (autopubblicato)

5)

Claudio

Papini, -Traduzione e introduzione de Daniel Massé, L’Apocalisse e il Regno di Dio -

- L’Apocalisse, unico

vangelo cristiano nel II secolo, Apuleio, Luciano. (De Ferrari Editore)

6)

Paolo

Rumiz, Il filo infinito - Viaggio tra i monasteri alle radici d’Europa (2019,

La Repubblica)

7)

Monica

Bulay, Mostra al Ducale di Genova (2008), Intervista di Maria Luisa

Bressani

8)

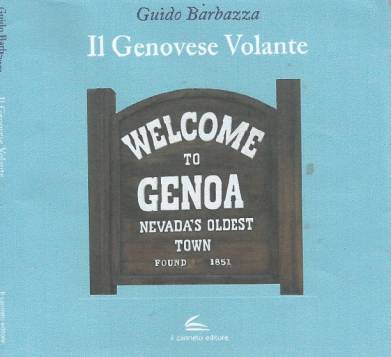

Guido

Barbazza, Il Genovese Volante, (2020 Il Canneto Editore)

-

Rewind (2012, De Ferrari)

-

Genova

e Trieste

9) Il

cardinale Giuseppe Siri e la Storia di Genova, in Tesi di Maria Luisa Bressani

per la SSCS (1993/94)

Clara Rubbi Longo

In questo suo

ventiquattresimo libro “I Rubbi” (Ecig Edizioni), storia della sua famiglia, ci sono parole molto significative che

la mamma dell'Autrice, Ninetta

Pecorella sposa di Bruno Rubbi, disse a lei, la primogenita delle famiglia. Non

voleva che l’aiutasse in cucina, né che imparasse a cucire lei che sapeva fare

autentici capolavori con uncinetto, ago e filo, e una volta le disse: “Clara non devi far altro che quello per cui sei nata,

‘leggere, studiare, scrivere’”.

Parole tanto più importanti

in quel tempo se suo nonno materno, il commendatore Cosimo, affermava: “Le

donne troppo istruite non trovano marito. Non fatela studiare”. E suo padre non

era da meno: “Al massimo potrà fare la maestra, se proprio vuole studiare”. Così

l’intelligente mamma Ninetta la iscrisse al Liceo-Ginnasio Cristoforo Colombo,

falsificando la firma paterna che allora era richiesta e quindi indispensabile.

Clara Rubbi ha conseguito

due lauree, per molti anni è stata docente di lettere in vari Licei della

città, critico teatrale, iscritta all’Ordine dei giornalisti della Liguria,

presidente del Lyceum Club di Genova e insignita nel 2013 dell’onorificenza di

“Commendatore al merito della Repubblica Italiana”.

Come scrittrice ha avuto

moltissimi premi: il Bancarella, il Bancarellino, il Premio della Regione

Liguria, il Premio Carrara.

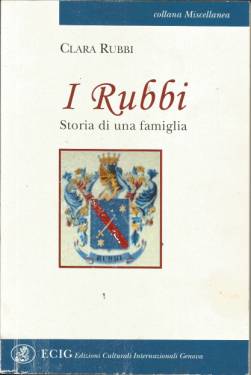

La foto seguente testimonia

una di queste premiazioni.

Foto tanto più importante

perché il primo da destra è Giuseppe Benelli che ha firmato l’Introduzione al

libro. In quarta di copertina Clara ha inserito queste parole del Professore:

“Ad una certa età il bisogno di ‘consegnare’ il proprio mondo affettivo si fa

più impellente, quasi ci fosse la necessità di segnare sulla carta figure che

hanno accompagnato e determinato la

nostra vita".

Dall’Introduzione di Benelli, che secondo me è impareggiabile

critico per sensibilità e cultura, mi ha colpito questo giudizio sulla

narrazione di Clara: “Con incantevole levità racconta

il mondo dei suoi affetti, i riti familiari, l’amore e la morte, quasi fossero

l’alternarsi delle stagioni”.

Il microcosmo dell’autrice

si allarga attraverso i personaggi, la madre che ho già ricordato ma anche la

suocera, donna Ida, al cui corteo funebre, in segno di rispetto e affetto, i

negozianti abbassano a metà le serrande dei negozi. Su tutti nella prima parte

del libro svetta il ritratto del padre. Figlio di contadini, orfano a otto

anni, un uomo che si fa da sé, biondo e bello e con gli occhi azzurri. Così

determinato a sposare la sua Antonietta (Ninetta) che per ottenerne la mano dal severo suocero Cosimo gli fornirà

la storia di famiglia, avuta tramite l’Araldica di Firenze e raccolta in un

volume pagato salatamene. Anzi Bruno

nel primo colloquio con lui (quando ancora non aveva commissionato la ricerca

sui suoi avi) gli dirà di sapere per certo che a Budapest esiste un grande

libro con i nomi delle famiglie nobili di tutta Europa, posto su un leggìo in

piazza, nella parte alta della città.

In breve la storia di famiglia

risale al 2019 quando i Rubbi erano già presenti a Bergamo. Nel 1552 la

famiglia fu aggregata al Consiglio dei Nobili che governavano la città. Tra i

discendenti don Antonio Rubbi, morto in fama di santo (interessantissima la

ricerca storica che lo riguarda) e un raffinato letterato Andrea Rubbi,

professore di teologia e poeta vissuta tra Sette/Ottocento, canonico di Santa

Maria Maggiore. A Venezia esistevano altri nobili di nome Rubbi, altri

cardinali a Bologna…

Però, dopo aver consultato

il libro dell’Araldica, Bruno fa uno strano sogno: vede la sua Ninetta in abito

da sposa ma si trova anche a duellare con un alter ego nella salita che lo

porta al castello di famiglia perché gli piovono addosso sassi da tutte le

parti. A duellare sono il Bruno popolano, ribelle al potere del conte (e quindi

tra i lanciatori di sassi) e il Bruno nobile, il conte che voleva veder morto

il figlio del popolo… Bruno sarà antifascista convinto. Una volta cercò di

salvare un impiegato dell’Ansaldo che abitava nel suo stesso Palazzo in via

Ambrogio Spinola da due fascisti in borghese venuti a prelevarlo. Non ci riuscì

e quell’uomo, Salvatore, figura nell’elenco dei Martiri del Turchino.

Torno alla sapiente

Introduzione di Benelli quando cita, da subito, parole di Shakespeare: “L'amore

non /muta con le sue brevi ore e settimane/ l’amore resiste fino alla soglia

del Giudizio”. Commenta il Professore: “Come a dire che i soli amori che

contano sono quelli infiniti, quelli che tendono un ponte tra il tempo e

l’eternità". E se Clara ha avuto l'esempio dell’amore dei genitori, Bruno

e Ninetta, a sua volta avrà un amore saldo, durato tutta la vita di sposi. A 15

anni al Liceo-Ginnasio Colombo s’innamora del suo professore Vincenzo Longo e

se si dice che le figlie padrizzano questi rassomiglia a suo padre perché come

lui è biondo, azzurro d’occhi e alto. Anche da parte del Professore si sviluppa

l’amore, ma lo manifesterà solo dopo il conseguimento da parte di Clara della

prima laurea, quando sarà lui ad accompagnarla nel cammino per la seconda.

Il finale del libro è

proprio tutto dedicato al marito Vincenzo, morto d'infarto la sera del 2

gennaio 2009. Da parte di lui restano per lei una dolce poesia e le parole di

questa lettera che un po’ la riassumono: "Sei stata della mia vita

l'Angelo custode in terra, correggendo ogni giorno le mie più vistose pigrizie,

dando ispirazione e nutrimento a quello che c'era in me di buono".

(Il Prof. Vincenzo Longo

alla sua scrivania)

Clara

è convinta - (ed ha raccolto testimonianze al riguardo e approfondito

l’argomento) che al termine della vita ci vengano incontro i nostri cari

per guidarci verso la luce. Così, a sua volta, chiude il suo racconto con parole

rivolte al marito: “Amore mio ritorna da me, vieni ancora ad accompagnarmi per

le strade della città che percorro da sola”.

Questa solitudine pur se

riempita con tante attività (il Lyceum, lo scriver libri interessanti, l'essere

riuscita a far istituire un “Premio Vincenzo Longo” e l’aver ottenuta per lui

l’intitolazione della scalinata che, guardando di fronte il Liceo D’Oria, è

sulla sua destra) mi ha riportato alla mente la poesia che Natalia Ginzburg

dedicò in morte al marito Leone:

"Sollevasti il lenzuolo per guardare il

suo viso,

ti chinasti a

baciarlo con un gesto consueto.

Ma era l’ultima volta.

E le mani eran quelle

Che

spezzavano il pane e versavano il vino...

Oggi ancora nel

tempo che passa sollevi il lenzuolo

A guardare

il suo viso per l'ultima volta.

Se cammini per

strada nessuno ti è accanto

Se hai paura

nessuno ti prende la mano

E non è tua

la strada, non è tua la città”.

E’il

senso alto di una comunione di spirito e cuore tra due persone.

Un aneddoto: Al Lyceum prima del Natale 2019 c’è stata la

presentazione del libro di Clara Rubbi da parte di Elisabetta di Palo.

La presentatrice, cara amica

della scrittrice, le ha chiesto perché non abbia inserito in questa storia di

famiglia anche alcuni episodi divertenti di cui lei era al corrente.

Ne cito due per

farvi sorridere.

Al Liceo-Ginnasio Colombo

dove Clara s’innamorò del Professore Vincenzo Longo che poi diventò suo marito

c’era un collega di questo, il Professor Tarditi un

po’ tanto sordo.

1) Un giorno ad un allievo che aveva chiesto di andare in

bagno aveva fatto segno di sì con la mano ed un altro, subito dopo, dal fondo

della classe, gli chiese: “Professore posso andare a letto con sua moglie?”

(era la goliardia nascente in quegli anni lontani che poi ebbe specie a Genova

divertenti sviluppi: qualcuno iscritto all'Università non studiava ma pensava

solo alla rappresentazione che avveniva ogni anno nei pubblici teatri e si chiamava Baistrocchi). E il Tarditi (che

forse aveva anche sentito ma intelligentemente fece finta di niente): “Aspetti

che c'è già un altro" (e alludeva al poter andare in bagno).

2) Secondo

episodio raccontato da Clara stessa.

Nel libro un capitoletto è

intitolato “Attenti alle compagne!". Il padre di Clara infatti era

comunista e partecipava agli incontri serali che il Partito organizzava per

catechizzare gli iscritti e le loro famiglie.

IL padre Bruno allora sulla quarantina era rimasto magro bello fiero e

le “compagne" se lo mangiavano con gli occhi. In quelle interminabili

riunioni di Partito si parlava anche di “amore libero" e per le donne del

“diritto a gestire il proprio sesso”. Ninetta, saggia mamma di Clara, lo

accompagnava sempre costretta a sorbirsi quelle interminabili riunioni pur di

non lasciarlo solo in balia delle compagne che se lo prendevano –disinvolte-

sottobraccio.

Noi in Italia vicinissimi al

Vaticano, siamo cresciuti con un particolar riguardo al culto della famiglia,

della religione, del timor di Dio, e pur se oggi i partiti hanno questioni più

urgenti da dirimere, possiamo chiederci se “la conquista dei diritti" non

sia stata spesso una decadenza di valori cristiani. Penso a Nilde Jotti, amante

di Palmiro Togliatti che non lasciò mai la moglie e questa sopportava il peso

della loro figlia handicappata, penso alle famiglie arcobaleno, ai gay pride,

alla pedofilia che ha rovinato ragazzini innocenti, penso a Bibbiano e alla

bambina strappata ai genitori per darla ad una coppia di lesbiche. Vi sembrano

diritti “civili?".

Sono contenta per me stessa

di pensarla diversamente e di scandalizzarmi

per costumi troppo liberi pur se mai ho discriminato. Amo per le fanciulle in fiore quel concetto del dolce Stil

Novo, della donna angelicata, credo che mai e poi mai si debba dar scandalo ad

un bambino o rovinare la sua innocenza. E questo non vuol dire discriminare.

Paolo Antognetti

Paolo Antognetti,

appena laureato in Ingegneria, alla Facoltà di Genova, stava per essere

cooptato nella nascente Silicon Valley dove si cercavano i migliori cervelli,

ma preferì seguire la carriera universitaria in Italia. Più tardi si trasferì

in Svizzera dove divenne Imprenditore.

Figlio unico ha

voluto quattro figli e, per ora, ha un

nipote.

Ama scrivere e

ritiene che sia stato Piero Raimondi, suo professore di Lettere al D’Oria di

Genova, ad inoculargli questo “germe” o meglio “seme”, perché fecondo di

frutti.

I frutti: “L’arte

di vivere a lungo", Ed. Mediterranee (1966), e poi con Jaimar editore ha

pubblicato “Le radici del futuro” (2014), “L'isola sacra" (2017),

“Matrimonio nel Deserto” (2019).

Da ultimo – per

ora - e sempre con Jaimar “Il passato ritorna" (2019), un thriller

moderno, in cui il giallo si è più che mai noir.

Di alcuni

giudizi, riportati da Antognetti all’interno di copertina, ne scelgo uno molto

conotativo: “I temi portanti de ‘Il passato ritorna’ sono una summa dei problemi con cui la razza umana si trova a

confrontarsi da migliaia di anni: potere, sesso, denaro.”

A me è sembrato

folgorante il personaggio Jasmina, “dal

fascino orientale, dagli occhi scuri tipo mille e una notte”. Queste le parole

con cui la ricorda l’onorevole Enrico Giannini, il politico su cui la

ventiquattrenne di Marrakesh, emigrata in Italia da quando aveva tre anni, ha

svolto la sua tesi di laurea in Scienze Politiche.

Una Jasmina “fiammeggiante”,

non solo perché è bella ma perché ha continuato gli studi all'Università (e suo

padre non ne era per niente convinto) e con la laurea si era piazzata in quel “trenta percento” di italiani con diploma universitario.

E’ fidanzata con Michele,

compagno di studi, e la sera della laurea con altri laureati si ritrovano tutti

al lago per festeggiare. Quando Jasmina vuol tornare a casa il fidanzato non

l’accompagna, tanto più che l’auto della ragazza è in un posteggio vicino. Lui

si ferma ancora con gli amici forse anche per consolare l'amico dall’infanzia

Alessio, che ha mancato il diploma. Non è riuscito a laurearsi e lo sente come

un fallimento.

Lei, Jasmina, si addentra

nel breve percorso attraverso il bosco per raggiungere il parcheggio, ma una

voce, nel buio, le chiede “Scusi signorina, avrebbe mica una sigaretta?”

Il racconto si fa

agghiacciante: la paura di Jasmina diventa terrore, pur se vuol ostentare

coraggio, la sua corsa disperata, l’altro che l’agguanta, lo stupro. Lei, salva

per miracolo, non camminerà più, rimane sfigurata e le danno una pensione

d’invalidità. Lei non ha voluto tener legato a sé il fidanzato, ma anni dopo

gli scrive una lettera. Lo fa quando capisce di non poterne più di una vita in

cui l’unica consolazione sono quei “vecchi quaderni di scuola in cui scriveva

poesie” e che mai ha buttato. Lo stupratore le ha portato via la vita e lei ha

cercato di risollevarsi senza riuscirci ritornando con il pensiero sempre al

prima, quando aveva il mondo davanti.

Nell’ultima lettera a

Michele, anni dopo il fatto, ricorda: “… quando uscivo di casa con mio padre

che spingeva la mia carrozzina ero sempre e comunque quella ‘puttanella’ di

studentessa…” Gli dice anche: “Per non parlare poi della pietà, la cosa più

difficile per me da accettare”. Ma la giovane marocchina non ce l’ha fatta più

quando nel 2011 è intervenuta la prescrizione per il suo stupro. E non ha visto

la giustizia realizzarsi, non ha mai saputo chi le aveva fatto quel male così

grande che è perfino considerato “crimine di guerra" (pensate alle

marocchinate… e ciò è stata storia, la nostra storia!).

Questa è stata la sventurata

ma splendida Jasmina!

Quel primo capitolo con la

sua fuga disperata mi ha fatto pensare che Paolo Antognetti, mio compagno di

liceo, sempre ricco d’aplomb, sempre intelligente e studioso, sia diventato un

bieco killer tanto è realistico il suo racconto, anzi un killer seriale perché

c’è nel libro un altro episodio di violenza su una giovane ragazza.

Invece è quell’arte di

narrare che si matura scrivendo, un dono ricevuto ma da far risplendere.

Il libro è affollato di

personaggi: Il padre di Jasmina, un islamico che non ha mai approvato la vita

da normale studentessa occidentale della figlia; il mancato laureato, Alessio

Vinci, poi presentatore Tv, noto ed amato tanto da voler fare il salto in

politica. Così esordisce come candidato alla guida della Regione Lombardia:

“Amici, sono profondamente convinto che se Panorama mi ha classificato negli

ultimi due anni di fila tra le top-cinque personalità preferite dai lettori del

Nord Italia, vuol dire che so parlare alla gente, che so capirla, e penso che a

sua volta la gente mi capisce molto bene, perché uso il loro linguaggio. A

tutti quelli che mi accusano di facile populismo, pongo questa semplice

domanda: Non è forse populismo la volontà di capire il popolo, i suoi desideri,

le sue paure?”

Parole che ho messo in

corsivo per far risaltare come questo noir sia un libro di attualità: ho

segnalato solo uno spunto, ma incontriamo “la macchina del fango”, le

"fake news", la “prescrizione", il “problema dei migranti",

l' “odio razziale", la "Ghb o droga dello stupro", il dramma

della tossicodipendenza. Tutti temi d’attualità come nel libro s’incontrano

cenni alle vicende della stimata Casa Editrice Hoepli o si nominano nostri vini

pregiati dal Brunello di Montalcino, annata 2009, al Prosecco…

Con sapiente arte del

narrare il racconto alterna capitoli, che riguardano il momento antico dello

stupro con inizio delle indagini, a capitoli di un tempo molto posteriore: uno

scandalo per pedofilia montato per stroncare la carriera politica di Alessio,

la ripresa delle indagini. E c’è un personaggio pulito: il commissario Mori che

indaga fin dall’inizio ma che deve smettere perché ordini superiori gli tolgono

l’indagine. Ha però la soddisfazione di vedere il caso risolto vent’anni dopo,

anche se non da lui. Illuminanti del suo carattere queste sue parole di quando

voleva proseguire l’inchiesta contro il parere dei suoi capi: “Ho un giuramento

da rispettare, la mia parola vale pur qualcosa, se anche la Polizia mi sembra

aver perso l’onore, non intendo svendere il mio”.

Quanto alla politica, a

fronte di tanti nostri scoramenti di elettori, appare significativo il duro

giudizio dello scrittore ed Ingegnere-Professore-Imprenditore (qualifiche che

gli danno titolo per parlare con ragione): “C’è un altro lavoro che premia

altrettanto l’imbecillità, che permette

a un cretinetto qualsiasi di diventare un capo basta che sappia

affascinare le persone?” Parole messe in bocca all’onorevole Giannini, quello

su cui Jasmina aveva scritto la sua tesi e con cui aveva anche avuto una breve

relazione, per cui un tempo era stato il maggior sospetto dell’indagine del

commissario Mori.

Tanti i personaggi abbietti

di questo noir ma vale una considerazione più generale: “L’incredibile banalità

del male può stravolgere e distruggere vite”.

Il lettore che

voglia meglio documentarsi può farlo sul sito www.antognetti.it

Ancora una

piccola notazione sulla copertina: questa immagine misteriosa piace così tanto

ad Antognetti che vorrebbe metterla come cover - quasi sigla personale - nel

ripubblicare i quattro romanzi che ha edito con Jaimar.

(Di Antognetti

ho già recensito L’Isola sacra (v. la pagina Gemme ritrovate di www.marialuisabressani.it)

CLAUDIO PAPINI

Questo quarto

libro del professor Claudio Papini dedicato a Marx inizia con una carrellata di filosofi contemporanei a Marx o che

lo precedettero e gli furono di ispirazione o di sua critica ed è tutto imperniato su ciò che distingue

ideologia da filosofia.

Cerco di

ricostruire il filo logico del discorso del professore e pur se un tempo si

criticava – giustamente – che le recensioni fossero più un assolo personale di

chi scriveva su un libro e si

pavoneggiava, spesso non riportando che in minima parte ciò che nel libro c’era

davvero, ora non vorrei incorrere nell’errore contrario: ciò che scrive e pensa

il prof. Papini è così esatto e a largo raggio nel tempo che vorrei citare solo

parole sue. In pratica il mio sunteggiare il suo testo Marx 1968 IV - Filosofia

e ideologia in Marx (De Ferrari,Genova,2019) rischierebbe di diventare un

esercizio di copiatura o "un fare pedissequamente le bucce" a ciò che

ha scritto, ma ci provo perché stimola la mia intelligenza ormai messa troppo a

riposo.

Parto da una

riflessione di Hegel dato che ad ogni capitolo del libro come nei precedenti

tre dedicati a Marx, Papini inserisce sempre qualche citazione illuminante per

ciò che sta per dirci

Da Hegel,

dunque: “Se la

riflessione… riguarda il presente come cosa vana,essa si ritrova nel vuoto e

poiché soltanto nel presente v’è la realtà, essa è soltanto vanità. La

filosofia al contrario garantisce il giudizio che nulla è reale se non l’idea”.

Un punto mi pare

fondamentale nelle tematiche marxiane messe in luce da Papini: “La cosiddetta

ricerca della verità è porsi sul piano intellettuale nella Libertà”.

(E noi siamo stati allevati

scolasticamente a concetti come questo: “Libertà ch'è si cara come sa chi per

lei vita rifiuta…”).

Ma l’esercizio intellettuale

della libertà ha sempre un presupposto: “Una situazione di Libertà politica cioè l’esistenza di una società almeno

policentrica”. Concetto questo che ci è arrivato attraverso "i

classici", quelli che ci fanno studiare da sempre nel nostro ordinamento

scolastico ma anche quelli di altri Paesi che inseguiamo per capire un po’ di

più di noi e dell’essere.

A questi primi concetti,

libertà e libertà politica, si affianca inevitabilmente quello di Dittatura perché è “essa che – pur nel disagio morale

che comporta – garantisce una specifica omogeneità. Nella dittatura il partito

e lo Stato sono connessi in un dominio

burocratico ed ideologico”, e queste

sono tutte osservazioni di Papini.

Però questo altro concetto

fondante che viene introdotto, lo Stato, viene diversamente interpretato: 1) un

marxista come Lenin vorrebbe eliminarlo in quanto espressione degli interessi

della borghesia; 2) Stalin invece lo considera la migliore celebrazione della

statualità socialista.

Se si passa alla Verifica - cioè a ciò che interessa la vita della gente - si

arriva al concetto di Mercato.

Il Mercato borghese è

espressione di libera concorrenza, il Mercato socialista è frutto di un alto

grado di pianificazione autoritaria.

Lo Stato - tornando ad Hegel - è un prodotto delle Società giunte ad un determinato grado di sviluppo.

La Chiesa si pone come contraltare allo Stato: è una

scelta istituzionale che “solo dopo un lungo processo

storico è venuta rarefacendo le attitudini specificamente politiche senza mai

abbandonarle del tutto”.

Tra Stato e Chiesa l'Universale Borghese in Italia è sempre stato una

realtà presente ma incompiuta e se facciamo riferimento al "nostro"

Pirandello (nostro per modo di dire dato che la sua fama e i suoi scritti hanno

travalicato i confini) per lui "i conservatori e i borghesi" sono i

veri personaggi in cerca d'autore.

Dopo questa apparente

divagazione che in realtà è stato un allargare la sua osservazione a tutto

campo, a 360°, Papini ritorna al compito della

Filosofia che è non tanto dire la Verità quanto tornare ad essere la Verità.

E qui l'Autore rivela tutto il suo “poetico" idealismo.

C’è anche un altro rapporto

da lui considerato, quello fra uomo e natura, infatti leggere un libro di

Papini è come essere trasportati in un viaggio di scoperta di noi e

dell’esistere.

Desidero però rilevare un

altro aspetto che rende molto interessante Claudio Papini: la sua “critica”.

Infatti critica Marx quando

“questi scalza il primato della coscienza per trasferirlo ad un fare

strumentale guidato preliminarmente da un modello ideale di ciò che si vuole

realizzare”. “L’uomo è l’animale che fabbrica utensili”, dice Marx, ma Papini osserva: “Siamo di fronte ad una riduzione

ingiustificata di quella che è la dimensione culturale in tutti i suoi

aspetti per l’uomo e del principio che la fonda, cioè la produzione di utensili

per il lavoro. L’organizzazione della produzione non è che una parte

dell’attività mentale e pratica; anzi viene a porsi come un momento

discriminante visto che anche le società animali organizzano la loro

autoconservazione e si servono di utensili seppur rozzi”.

In nota (n.115, p.100) cita

Mumford, categorico nel negare l’importanza primaria degli utensili, anzi

Papini afferma ancora: “Considerare l’uomo un animale che si serve di utensili

significa trascurare i capitoli più importanti della storia umana…l’uomo è soprattutto un animale produttore di pensiero”.

Si serve ancora di parole di

Mumford sul concetto del termine greco tέχνη “che non

distingue tra la produzione industriale

e le arti belle e simboliche; e per quasi tutta la storia dell’uomo questi due aspetti furono inseparabili,

rispettando l’uno le condizioni e le funzioni oggettive, rispondendo l’altro a

necessità soggettive” (v. Il mito della macchina di Mumford a p. 21).

Cita Marx nel suo rapporto

con Hegel quando dice (I capitolo del Capitale): “I modesti, presuntuosi e

mediocri epigoni che dominano la Germania trattano Hegel come un cane

morto”. E continua in questa sua

appassionata difesa di concetti in cui crede, tessendo rapporti tra la società

borghese, le sue contraddizioni, da cui consegue una filosofia della storia per arrivare al concetto di Lavoro, che come già precedentemente quello di Mercato, è

cosa che interessa gli uomini tutti, cioè ogni Società.

Di Marx accoglie queste

parole: “Il mio punto di vista che concepisce lo sviluppo della formazione

economica delle società come processo di storia naturale, può meno che mai

rendere il singolo responsabile di rapporti dei quali esso rimane socialmente

creatura, per quanto soggettivamente possa elevarsi”.

Tralasciando Marx, oggetto e

soggetto di questo studio di Papini, voglio anche ricordare per il suo

brillante spirito di critica queste sue parole a proposito di Mussolini, su cui

tuttora si dibatte e sempre – purtroppo! – per fazioni ideologiche.

“Vilfredo Pareto (nel suo ultimo articolo scritto su

Gerarchia-luglio 1923) aveva invitato Mussolini a non gettare l’Italia nella

spire del Vaticano, e questo avevano già detto con accenti diversi nel periodo

in cui erano avviate le trattative che portarono alla firma dei Patti

lateranensi (11 febbraio 1929) sia Croce che Gentile,

Giolitti, Julius Evola.

Come è noto il Duce dell’Italia fascista fece ben diversamente.

Difficile condividere la sua scelta, ma nello steso tempo difficile,

politicamente, dargli torto. E’ evidente che anch’egli, nonostante la

rivoluzione fascista, anch’egli avvertiva debolezze intrinseche nell’assetto

etico-politico del Paese e ricorreva al

supporto ecclesiastico, coinvolgendo la Chiesa (destinata a rivelarsi un

collante meno forte di quel che egli immaginava, viste le contraddizioni

intrinseche all’istituzione ecclesiastica).

Un bel libro, questo del

professor Papini, che purtroppo ho percorso a “colpi d’accetta”, ma su cui è

bene meditare.

Sembra di uscirne migliori

nel senso che aiuta a capire fatti della storia e persone controverse (e sempre

per opposte fazioni) come Marx o anche Mussolini.

(Mi piace ora inserire

questo saggio sull’Economia perché dopo Marx e la discussione su Stato, Mercato

ecc., a tanti anni di distanza, nel nostro tempo, queste considerazioni

rappresentano molto bene la modifica di tanti concetti.

Poi al Saggio farò seguire

un mio breve commento)

Giglio Reduzzi

RUDIMENTI DI

ECONOMIA

(Auto-pubblicato nel gennaio del

2020

nella speranza che qualcuno lo legga)

Se

mai i miei nipoti mi chiedessero di spiegare loro cos’è l’economia (cosa che si

guardano bene dal fare), mi sforzerei di usare un linguaggio semplice e

parlerei loro nei seguenti termini:

1. l’economia è l’arte di

ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.

2. Allo Stato compete

fare le cose che, richiedendo un grande impegno organizzativo e finanziario, il

singolo non può fare. Tipo strade, scuole, prigioni ed ospedali.

3. Perché lo Stato possa

fare quelle cose è necessario che i cittadini gli diano i mezzi per

realizzarle.

Ciascuno nei limiti delle

proprie possibilità. Questi “mezzi” si chiamano imposte e/o tasse.

4. Evadere le tasse è un

crimine. Salvo che un cittadino rinunci in partenza ad usufruire dei servizi

forniti dallo Stato.

Cosa che può fare solo

espatriando. Una volta per sempre. Non che faccia dentro e fuori secondo la

convenienza.

5. Perché al punto 3 si

dice che ciascun cittadino deve pagare le tasse “nei limiti delle proprie possibilità?

Semplice: perché la

ricchezza si trova distribuita tra i cittadini in modo diseguale.

Poveri

e ricchi sono sempre esistiti. Nessuno è mai riuscito ad abolire del tutto la

povertà.

6. Tentare di ridurre le

distanze tra ricchi e poveri costituisce l’assillo costante dei partiti

politici cosiddetti di sinistra (comunisti, socialisti, ecc.), mentre i partiti

di destra sono più interessati a creare ricchezza.

7. Questa può essere

creata solo da aziende che nascono dalla libera iniziativa dei singoli

cittadini o piccoli gruppi dei medesimi.

8. Lo Stato deve

limitarsi a creare le condizioni perché queste iniziative crescano e

prosperino.

Non può occuparsene

direttamente, perché i servizi in cui è impegnato, oltre ad essere di grandi

dimensioni, sono generalmente slegati dalle leggi dell’economia, in quanto

rivolti più al fine (per esempio assicurare la salute dei cittadini) che ai

mezzi utilizzati per raggiungerlo.

Dunque, in questo caso,

lo scopo deve essere conseguito a

qualunque costo, mentre, come abbiamo visto, l’economia prevede che il

fine venga raggiunto con il minimo sforzo.

9. Quali sono le

condizioni che lo Stato deve garantire al cittadino, italiano o straniero, che

desidera impiantare una fabbrica in Italia?

Le condizioni sono che

gli vengano garantiti:

a) Il libero accesso alle

infrastrutture esistenti, eventualmente migliorandole,

b) La libertà d’impresa (cioè la

libertà di scegliere a suo piacimento il miglior modo di combinare materie

prime e manodopera),

c) Una struttura statale non ostile

(meglio se amica). In particolare, un giusto e rapido processo

nell’eventualità che

l’imprenditore incappi in una lite

giudiziaria,

d) Un’equa tassazione dei profitti

nascenti dalla sua iniziativa.

Si tratta, come è facile

vedere, di condizioni minime che, se mancano, rendono l’impresa impossibile.

Specie se a mancare ce

n’è più di una.

Prendiamo, per esempio,

il requisito della libertà d’impresa.

Se ad un imprenditore

viene imposto di assumere 10 lavoratori, in luogo dei 5 che lui aveva stimato

essergli necessari (magari suggerendogli anche i nomi), è chiaro che lui

desisterà dal suo progetto produttivo.

E’ per questa ragione che

gli imprenditori stanno alla larga dalle aree a forte presenza mafiosa.

Se queste sono le regole,

allora possiamo passare ad analizzare la situazione italiana.

La situazione italiana

Come tutti sanno, stiamo

attraversando un momentaccio. E non solo in campo economico.

Ma, rimanendo in questo

settore, notiamo che è iniziato da tempo un processo di de-industrializzazione.

Nel senso che le aziende,

comprese le più note, o chiudono o delocalizzano. Cioè vanno altrove. Le ragioni?

Evidentemente sono venute

meno alcune delle condizioni che abbiamo ritenuto essenziali per uno sviluppo

positivo dell’economia.

Questo processo di

de-industrializzazione ci colpisce particolarmente per il fatto che esso si sta

verificando molto rapidamente ed è in contraddizione con il processo inverso

che avevamo sperimentato nell’immediato dopoguerra (anni ’40 e ’50).

Allora l’Italia era

ridotta ad un cumulo di macerie e tutti avvertirono la necessità di ricostruire

il Paese.

Si fecero un sacco di

infrastrutture e si crearono un gran numero di aziende.

Si parlò addirittura di

miracolo economico, anche se avrei qualche esitazione a definirlo tale, per il

fatto che:

a) A protezione delle aziende italiane, il governo

aveva creato una fitta rete di barriere doganali che rendeva economicamente

vantaggioso il made in Italy anche

se prodotto a costi maggiori. (Non a caso, quando fu tolto lo scudo dei dazi

doganali, molte aziende andarono a gambe all’aria);

b) Non esisteva alcuna sensibilità ambientale,

per cui si produceva senza riguardo all’inquinamento che si provocava

(cementifici, acciaierie, industrie

chimiche);

c) Nel lodevole intento di assicurare

un impiego (e quindi un reddito) a tutti, lo Stato non esitò a sconfinare in

terreni che non gli

erano propri (fino a produrre

panettoni) e, soprattutto, a gonfiare oltre misura i suoi organici.

Ora, come dicevo prima, è

iniziato un periodo di de-industrializzazione.

Alcune aziende chiudono

ed altre delocalizzano.

Le ragioni sono sotto gli

occhi di tutti: i dazi sono spariti ed è aumentata la sensibilità ecologica.

Cioè sono mutate le

condizioni “al contorno” in cui si era sviluppato il cosiddetto miracolo

economico.

Tra le aziende che hanno

chiuso ci sono aziende, come la Necchi e l’Olivetti, che costituivano il fiore

all’occhiello dell’industria italiana.

Tra quelle che hanno

delocalizzato c’è addirittura la Fiat che era considerata il simbolo

dell’industria meccanica italiana.

Ma l’elenco è lunghissimo

e comprende anche il tipo di aziende considerato il più indicativo della

creatività italiana, cioè l’alta moda.

Il fenomeno riguarda, a

maggior ragione, le imprese tuttora amministrate dallo Stato, o che sono state

privatizzate solo de iure,

avendo

continuato ad essere gestite con criteri anti-economici.

Perché, in questo caso,

oltre alle condizioni “al contorno”, vengono ritenute superate anche quelle

relative al tipo di gestione.

In questa categoria

ricadono le aziende di cui maggiormente si parla oggi: l’Alitalia e

l’ArcelorMittal (ex Ilva).

E’ del tutto evidente che

specialmente la prima ha sempre operato con criteri anti-economici e difatti

sono anni che lo Stato la tiene in vita artificialmente iniettando ogni anno i

fondi necessari ad impedirne il fallimento.

Purtroppo nel caso

dell’Alitalia si è particolarmente restii a lasciarla fallire per il fatto che

essa è vista più come un vessillo nazionale che un’azienda.

Inoltre, ad aggravare la

situazione, ci pensa anche il personale dipendente che, anziché aiutare

l’impresa per cui lavora, come avviene in America, contribuisce ad affossarla

con continui inutili scioperi.

Cioè con la peggior arma

possibile, perché mette in luce, contemporaneamente, l’indifferenza che gli

operatori provano sia per i gravi disagi che procurano agli incolpevoli

passeggeri che il danno economico che causano alla loro stessa società.

E’ evidente che, così

facendo, essi dimostrano di essere ancora succubi degli insegnamenti del

vecchio partito comunista, secondo cui il datore di lavoro è il nemico da

abbattere, altro che l’amico da aiutare!

La

gestione fallimentare dell’Alitalia si manifesta nel fatto che essa è

largamente sovradimensionata per numero di dipendenti.

Non è un caso che, ogni

volta che si presenta un potenziale compratore, egli imponga come prerequisito

una drastica riduzione del personale occupato.

Né serve che l’azienda

venga ceduta a quel compratore che, per ingenuità o generosità, prometta il

minor numero di licenziamenti, perché prima o poi la cattiva gestione verrà a

galla. Quod differtur non aufertur.

Per maggiori informazioni

sul caso Alitalia, consiglio la lettura del mio saggio:

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9d09d1b9-014a-4399-8cf4-8b648b560315

Circa l’ArcelorMittal, la

partita è ancora in corso, ma temo che il sig. Mittal, acquistando questo

vecchio carrozzone statale, abbia fatto lo stesso errore che già fece il sig.

Riva e che ora ne sia amaramente pentito.

Infatti in questo momento

egli si trova a combattere contemporaneamente contro i sindacati, il governo e

la magistratura.

Che, per giunta, fanno

richieste diverse l’una dall’altra.

C’è persino chi gli

chiede di spegnere un forno e chi gli suggerisce di guardarsi bene dal farlo!

Alla

faccia della libertà d’impresa.

Commento di Maria Luisa Bressani

al PDF di Giglio

Reduzzi:

Rudimenti di

Economia.

Quando

scrivo di Giglio Reduzzi rimarco sempre la sua “chiarezza cartesiana” d’esporre

che facilita la comprensione del lettore anche per argomenti difficili per i

non addetti come l’Economia.

Parto

dalla contrapposizione poveri e ricchi che

osserva Reduzzi sono sempre esistiti ma per cui i partiti comunisti e

socialisti si affannano per ridurne la distanza, mentre i partiti di destra

sono più interessati a creare ricchezza.

Vengo

subito al concetto di Stato in quanto nel libro

precedente di Claudio Papini su Marx, il Professore per l’appunto discute

(nell’ottica del tempo di Marx) della sua funzione e secondo Reduzzi la

ricchezza può essere creata solo da Aziende (libera iniziativa di cittadini o

di gruppi) mentre allo Stato spetta creare condizioni di crescita.

Ma

cosa deve fare lo Stato a tal fine? Secondo Reduzzi deve assicurare: libero

accesso alle infrastrutture; Libertà d’Impresa; assicurare “giusto e rapido processo” se l’imprenditore

incappa in lite giudiziaria; equa tassazione dei profitti dell’Impresa.

Anzi,

se l’Impresa viene obbligata ad assumere una manodopera che non ritiene adatta

o ad assumerne il doppio di quanto le

occorre (metti 10 operai al posto dei 5 ritenuti necessari) si annusa “odor di

mafia". Ammonisce Reduzzi: “Alla larga da aree a

forte pressione mafiosa).

L’Autore si sofferma in particolare su Alitalia e ArcelorMittal (ex Ilva

di Taranto): sulla nostra compagnia di bandiera ha scritto un saggio di cui

fornisce il link (e l’ho riportato) per poterlo visionare. Sottolinea come da

anni lo Stato le inietta fondi necessari ad impedire il fallimento (è quindi

una privatizzazione solo “de iure”) ed inoltre il personale contribuisce ad affossarla con “continui ed

inutili scioperi", che fanno venire in mente gli “insegnamenti del vecchio

partito comunista per cui il datore di lavoro era il nemico da abbattere”.

Suo

lapidario commento in latino: "Quod differtur non

aufertur", che spiega perché l'Alitalia -problema differito- non torni a

crescere.

Quanto

all’ArcelorMittal compatisce il sig. Mittal che, acquistando questo vecchio

carrozzone statale, ha fatto l'errore di Riva con Alitalia, e si trova a

combattere con la Trimurti: “sindacati, governo, magistratura”!

Siamo

così alle comiche finali dato che Reduzzi con i

consueto senso of humour chiude il saggio riferendosi così al sig. Mittal:

"C'è chi della Trimurti gli chiede di spegnere un forno e chi gli

suggerisce di guardarsi bene dal farlo.

Capisco

che ho ripetuto frasi e concetti di Reduzzi, condensando stile Bignami, e mi

fermo per non superare in lunghezza chi come l’Autore ha scritto nove

paginette, chiare ed esaustive.

CLAUDIO PAPINI

Per commentare

questo arduo libro di Claudio Papini, ma che interessa i tanti perché fa

riflettere sull’origine della nostra religione e quale è il nostro cammino di

uomini, parto dall’Epilogo, cioè dal suo finale e da queste parole del

Professore che sono come una meta da raggiungere. (E virgoletto all’inizio le

frasi del Professore, quelle che riporto integralmente pur se tolte dal

contesto, di qui la necessità di leggere il libro in modo autonomo e

riflettendo parola per parola).

“La libertà di

pensiero, questa nobiltà infinita dell’uomo è stata decretata come diritto

imperscrittibile della persona umana

dall’Ellenismo malgrado il ‘veto’ della Chiesa.

“L’ideale dell’Ellenismo è

il Saggio che si eleva alla contemplazione della Verità, aiutandosi con la

Scienza e con l’esercizio della ragione e fa beneficiare l’uomo delle sue utili

scoperte, mentre l’Ebreo non ha inventato nulla di utile alla vita e il

Cristianesimo nemmeno, [lo si legge ancora nella risposta ad Apione –

grammatico e sofista commentatore di Omero-, egiziano di età ellenistica noto

per la sua avversione agli Ebrei e al giudaismo, vissuto nella metà del I secolo].

“Il Cristianesimo è e resta,

molto ‘umanamente’, per la scienza e la ragione, che non saprebbero inchinarsi

dinnanzi all’articolo di fede, né di compromettersi con le esigenze delle

debolezze e delle superstizioni

secolari, un prodotto storico che mi piace studiare,

in quanto tale, senza favore, come senza

collera, per il solo amore della verità, - e per qualche fine più nobile

che dirò come giustificazione della mia

opera”.

Anche questa chiusa, “il

fine più nobile” , che l’autore non ci rivela subito pur se siamo alla fine

della sua opera, c’incuriosisce come ci trovassimo nella lettura di un giallo

in cui scoprire il meccanismo, cioè cosa ha motivato la narrazione dell’autore

(e sappiamo che la giallistica ha predominato nei gusti dei lettori di fine

Ottocento, nel Novecento e fino ad ora,

anno 2020).

Nell’Epilogo Papini cita

Camille Jullian, l’accademico che scrisse: “Se noi siamo cristiani, se occorre

a tenere a questo nome come ad una formula di salvezza, è perché esso

rappresenta tutto ciò che i sogni galilei hanno messo nella coscienza umana,

tutte le lezioni che le filosofie antiche ci hanno lasciato”.

Ma a proposito dei sogni

galilei Papini ci ricorda che la Giudea fu a fuoco e sangue per 150 anni sotto

Augusto, Tiberio, Nerone, Vespasiano, Domiziano, Adriano.

“Sogni galilei? Niente di

più falso - dice il Professore - vedete

la Storia”. Anzi individua due insiemi critico-storici:

1) “il corpo delle nozioni ebraiche del Messia,

le nozioni agnostiche dell’Eone Gesù (gli Eoni in molti sistemi gnostici

rappresentano le varie emanazioni del Dio e Cristo prese la forma della creatura umana Gesù per

insegnare all’umanità), la nozione che s’incorpora -da un tempo ad un altro-

nel Cristo, le nozioni dell’incarnazione,

la teoria del Cristo Redentore di San Paolo, la catechesi apostolica

passata nei riti sacramentali dai misteri pagani;

2) “il corpo delle grandi scuole filosofiche

della Grecia, di Roma, con i nomi di Pitagora, Palatone, gli Stoici,

Aristotele,Epicuro, Lucrezio, Cicerone, Seneca.

“Il cristianesimo

non è che una giustapposizione di questi due elementi: l’uno venuto dal

giudaismo e facile da identificare, l’altro greco-latino che si può designare

con il nome di Ellenismo.

“E’ l’Apocalisse

che porta a compimento la Thora, che realizza il dominio di Israele sul mondo

con la distruzione delle nazioni,

l’Ellenismo invece non è che un rivestimento superficiale, come un intonaco di

malta sulle mura, come una carta da parati sulle pareti dei vani. E malgrado

l’appoggio dei Barbari, dopo la caduta dell’Impero romano, mai la Chiesa nell’universale smarrimento e nell’anarchia

dei tempi, avrebbe potuto fare una propaganda religiosa se non avesse

impugnato, con le mani del suo dio Gesù inventato, avendo già rinnegato il suo

Cristo ebraico, il lucignolo acceso alla fiamma dell’Ellenismo".

Questo testo di Claudio

Papini sull'Apocalisse è del 2017, cioè arriva cinque anni dopo l'inizio della

Collana "Amici del libero pensiero" da lui diretta per De Ferrari

Editore e che inizia con un suo libro su Daniel Massé e gli enigmi del

Cristianesimo. Nella collana ne seguono altri cinque sempre dedicati a Massé.

Le mie sono piccole notizie ma per far capire come negli anni l’interesse del

Professore per il Cristianesimo e i suoi rapporti con l’antica Roma si sia

sempre più approfondito.

Questo testo riporta

nell’introduzione parole di Luois Rougier da Celse Contre les Chrétiens - reaction païenne sous l’empire romain

(1926). Per Rougier “tra le malattie

interne dell’impero romano al primo

posto è la nuova fede, il Cristianesimo”, perché entrò

in conflitto con una civiltà politeista che conciliava diversi culti.

Nell’Impero erano tutti considerati dal popolo come ugualmente veri, dal filosofo

come ugualmente falsi e dal magistrato come ugualmente utili. La tolleranza

romana manteneva la concordia.

Per la cronaca Rougier, nato

a Lione, dopo aver conseguito la laurea in filosofia insegnò anche a Roma

tre il 1920 e il ’24, e sono quasi commoventi

queste sue parole citate da Papini: “Dividevo il mio tempo tra l’insegnamento,

la visita di Roma e la biblioteca della École de Rome a Palazzo Farnese. Andare alla scoperta in una nuova biblioteca è uno dei

regali dell’esistenza”. All’École Rougier scoprì un testo di Aubè, La

Storia delle persecuzioni della Chiesa, la polemica alla fine del II secolo,

che includeva un saggio di ricostruzione e traduzione del Discorso di Celso.

Continua Rougier: “I cristiani con il rifiuto delle magistrature politiche e

del servizio militare, dovuto al timore dell’idolatria, facendo secessione,

fomentavano un immenso sciopero in tutto l’Impero nel momento in cui i Parti e

i Barbari premevano alle frontiere”.

Claudio Papini si pone la

domanda se ciò sia sufficiente a spiegare lo scontro Cristianesimo/Impero

romano e risponde che “no!”, considerando che gli Ebrei sono andati avanti a

combattere con i romani per 130 anni, a partire dalla legge del Censimento,

sotto Augusto imperatore fino all’ultima rivolta di Bar-Kocheba quando

l’imperatore Adriano “cancellò la loro terra dalle carte geografiche, facendo

passare l’aratro sopra le rovine di Gerusalemme, la loro città santa,

disperdendone ulteriormente la popolazione (commenta infatti il professore che il fenomeno della diaspora

è ben più antico) e vietando agli Ebrei di risiedervi”.

E ancora mettete a mente

questa considerazione riferita a quei tempi lontani: “Il paganesimo non era mai

ufficialmente morto, ma è evidente il sopravvenire progressivamente

preponderante del Cristianesimo al punto che nel 380 l’imperatore Teodosio con

l’editto di Tessalonica imponeva a tutti di seguire la religione data ai Romani

dal divino apostolo Pietro”. Però Celso nel suo Discorso di Verità aveva messo

in rilievo come la radice delle due dottrine, la

cristiana figlia dell’altra, l’ebraica fosse la Ribellione.

Prima di tornare attraverso

Papini al suo discorso iniziale che comprende Mosè, Giuda di Gamala che guidò

la rivolta contro la legge che istituiva il censimento e che fu detta cristiana

(v. p.12),e il Cristo, inserisco ora

una mia umile critica.

E’ logico -secondo me- non

poter trasporre fatti antichi nell’attualità moderna e quindi trasportare

dall'antico all’oggi una critica ad Israele come volesse dominare tuttora il

mondo e soggiogare le nazioni. Avanzo questa mia considerazione sue due basi:

1)

l’aver

frequentato attentamente da giornalista l’Apai, Associazione per l'amicizia

italo-israeliana fondata da Franco Bovio (vice-presidente Carige e uomo di

nobile sentire che molto fece culturalmente per Genova) ed aver toccato con

mano attraverso conferenze quante fake news dilagassero -una ventina di anni or

sono- da parte palestinese contro Israele pur facendo allora tanti, tanti

proseliti italiani;

2)

e – fatto

principale per me – l’aver avuto al ginnasio del D’Oria di Genova un’insegnante

ebrea Gina De Benedetti (il cui nome Regina - Gina ne era solo il diminutivo –

mi è sempre sembrato rivelatore della sua grandezza d’animo).

Scrive infatti Papini

(sempre nell’Epilogo): “Il Giudaismo, scontento del Cosmo e del mondo che pure

il suo dio Iahweh avrebbe creato per lui, non ha sognato che distruggerlo il mondo perché non ha tenuto in nessun

conto la vita umana, facendo appello senza gloria “al gran giorno della collera

di Iahweh: perisca il mondo affinché Israele regni su

tutta la terra giudaizzata!”, questo augurio giudaico-cristiano non è

che lo scenario drammatico dell’Apocalisse cristiana del Giovanni-Cristo (anche

per capire questo accostamento bisogna rifarsi alla parte iniziale del libro di

Papini e mi scuso se ho preferito

correre alle conclusioni).

“Le logomachie ideologiche

dell’anarchia rivoluzionaria non hanno fatto che trasporre sul piano

internazionale universale e politico dal punto di vista ebraico al piano

sociale moderno la rivendicazione di Israele. E verrà – secondo loro – un’era

nuova in cui, con un’esatta ed uguale ripartizione di beni – non diciamo nulla dell’ineguaglianza della passione al

lavoro e della valentia nel produrre (notate, per favore!, come Papini

con queste parole non si astenga dalla sua critica puntuale e tagliente)– le

iniquità spariranno e la giustizia con una G maiuscola regnerà. Perisca il

mondo piuttosto che l’ingiustizia sia! (Non vi sembra di sentire qualcosa a

questo riguardo del nostro reddito di cittadinanza?, pur inventato per

soccorrere tanti casi di vera povertà?)

“Storicamente

è a Roma che si deve l’organizzazione amministrativa e giuridica dell’umanità

civilizzata, la pratica della tolleranza e la dedizione attiva di tutti i

cittadini alla cosa pubblica, ma l’Ellenismo è ciò che è umano e nulla di umano

gli è estraneo.

L’Ellenismo ha

proclamato l’armonia del Cosmo e l’eccellenza della vita umana glorificata

dalla Saggezza e dall’eroismo. Ha fondato la civiltà razionale, basta sulla

scienza e sulla preminenza delle élites.

Ed ora, io, Maria Luisa

Bressani, ricordo parole della mia antica insegnante.

“Ho avuto al ginnasio del

D’Oria di Genova una professoressa ebrea Gina De Benedetti, direttrice della

scuola ebraica prima della guerra e che in tempo di guerra, pur giovane, si

ritrovò da sera a mattina i capelli tutti bianchi. Le volli tanto bene da

chiamarla perfino ‘mamma' nel senso ariostesco del termine quando disse di

Gregorio da Spoleto “mi fu più che padre… perché lo aveva aperto alla vita dello

spirito”.

A una mia domanda

a Gina sul perché gli Ebrei nel mondo fossero in ruoli dominanti per cultura e

se esistesse una sorta di supremazia intellettuale degli Ebrei, mi rispose che

ciò era dovuto al loro metodo d’insegnamento.

Ai loro bimbi a tre anni s’insegnava a leggere e questo

apprendimento avveniva sui testi sacri, libri utili alla vita e alla

comprensione di questa e del nostro compito in essa.

Ho poi ritrovato lo stesso

metodo ad opera di un americano Glenn Doman:

Insegnare a leggere a tre anni (metodo

che in realtà egli sviluppò per curare i bambini cerebrolesi). Ritengo che

l’apprendimento quanto più precoce è, tanto più utile sia, però bisogna anche

saperlo fare. Per insegnare non basta voler applicare un metodo, bisogna capire

come rapportarlo alla mentalità di chi dovrebbe imparare. Lo splendido motto di

Glenn Doman era: “I bambini possono vogliono e devono imparare a leggere”.

Torno al libro di Papini e

per chiarire meglio di cosa si tratta ne elenco i titoli dei capitoli. Cap. I-

Il regno di Mille anni e l'avvento del Cristo; Cap. II - L'Asino d'oro di

Apuleio; Cap. III - Luciano di Samosata e il Cristianesimo, Cap. IV -

Filopatride o l'uomo che s'istruisce. Infine l'Epilogo: Ellenismo, Giudaismo,

Cristianesimo.

Sono partita dall’Epilogo,

le conclusioni nel campo delle idee, ma poiché queste da sempre camminano sulle

gambe degli uomini, il discorso di Papini si fa più che mai interessante con

l’incarnazione delle idee stesse in persone note al nostro immaginario ma che

forse non abbiamo capito appieno.

Ecco dunque Mosè ma prima

bisogna annotare una frase di Freud sul popolo d’Israele da L’uomo Mosè e la

religione monotesistica (1934/38): “…di tutti i popoli che nell’antichità hanno

abitato intorno al bacino mediterraneo, il popolo ebraico è all’incirca l’unico

che esiste ancor oggi di nome e anche

in sostanza”. E l’uomo Mosè, non di origine ebraica bensì egizia, anzi un

seguace della svolta religiosa imposta all’Egitto da Amenofi IV (=Ekhanatòn)

che lottò contro il politeismo del suo popolo facendo coincidere il culto di

Atòn con quello del Sole, Mosè appunto (secondo

lo storico Papini) accrebbe la presunzione degli

Ebrei, assicurandoli che erano il popolo eletto da Dio. Mosè,

l’egiziano, è anche “padre” come il dio che predica, un dio unico di cui non

fare immagini.

A questo punto s’innesta il

discorso sull’indole dei popoli.

“I Greci ricercarono

l’armonia tra spirito e corpo, mentre gli Ebrei scelsero decisamente lo

spirito.

Ma secondo una parte

marginale della tradizione ebraica Mosè finì ucciso; concezione che per altro

si ritrova in Freud in Totem e tabù:

l’uccisione del padre, signore assoluto di uno dei gruppi umani in cui

s’articolò l’orda originaria; la sua uccisione da parte dei figli coalizzati e

il divoramento del suo corpo da parte di tutti i membri della tribù.

“Un evento così traumatico

che portò al concetto di “peccato originale”.

“Non a caso, Paolo, un ebreo

romano di Tarso, ricuperò questo senso di colpa, lo ricondusse alle

prime fonti storiche, coniando la definizione “peccato

originale” perché questo delitto meritevole di morte (s’introduce legato al peccato anche il concetto di morte)

era stato l’uccisione del padre primigenio, successivamente deificato.

“Non solo che il redentore,

Cristo, si fosse sacrificato senza colpa, era una deformazione tendenziosa: “Come può, chi è innocente dell’assassinio, prendere su di

sé la colpa degli assassini, consentendo di essere ucciso?”

Ma questa è proprio

l’origine dell’eroe che sempre si ribella al padre e in qualche forma lo

uccide, il vero fondamento della “colpa tragica” (del

dramma s’intende): l’eroe e il coro della tragedia greca raffigurano questo

stesso "eroe ribelle e la banda dei fratelli" e non è senza

significato che nel Medioevo il teatro torni a rivivere con la rappresentazione

della Passione del Cristo.

“Ne consegue pure che il

Giudaismo era stata una religione del Padre, il Cristianesimo diventò una

religione del Figlio; non solo per alcuni aspetti la nuova religione significò

un regresso di civiltà rispetto alla più antica, l’ebraica, e la religione

cristiana non mantenne l’altezza spirituale cui si era innalzato il giudaismo,

e ripristinò perfino la grande divinità materna (Maria), trovando spazio per

collocare molte figure divine del politeismo. Anzi, il

trionfo del Cristianesimo fu una nuova

vittoria dei sacerdoti di Ammone sul sul dio di Ekhanatòn dopo 1500 anni.

“Eppure -e qui arriva il commento di Papini-il cristianesimo fu un progresso e

da allora in poi la religione ebraica fu in certo modo un fossile”.

Concludo con le parole di

Papini sul perché di questo suo libro:

“Per farsi accettare e

sostenere la Chiesa si dà oggi arie da grande potenza, non avendo potuto

realizzare il suo sogno ‘escatologico’, quello del Cristo dell’Apocalisse,

prendendo a prestito dalla morale delle belle civiltà antiche le sue migliori

nozioni, le sue dottrine più spiritualistiche e vuole anche apparire come

grande consolatrice. Rischia il tutto per tutto con la complicità dei Governi e delle classi dirigenti che fanno

della religione uno strumento di dominio.

“Ma è dal basso,

dal popolo che avanza e progredisce la liberazione, l’affrancamento da questa

vecchia e fanatica eredità semitica.

“Possa questa liberazione effettuarsi senza una rivoluzione, per

mezzo della sola forza della ragione… mettendoci il tempo che occorre”.(Anche

questo un ideale -o un'utopia- però tanto, tanto suggestivo …e se mai

diventasse realtà!).

Paolo

Rumiz

Il FILO INFINITO

Viaggio tra i Monasteri alle Radici d'Europa

Questo di Paolo

Rumiz, scrittore e giornalista triestino, è senz’altro uno dei più bei libri da

me letti e recensiti.

L’autore è inviato speciale del quotidiano

«Il Piccolo», editorialista de «La Repubblica» e dall’87 scrive sulle

rivoluzioni in Europa orientale, sulle guerre nei Balcani con servizi da

Sarajevo, Mostar, Knin, Vukovar.

Avevo già letto altri libri di Rumiz (anche il suo libro Gerusalemme perduta

scritto con la fotografa polacca Monika Boulaj, autrice di Gente di Dio – alla

ricerca dell’altra Europa che conservo con amore e per cui metterò dopo questa

recensione una mia antica intervista).

Ebbi modo di

vedere al Ducale di Genova un’affollatissima mostra di Monika. Ricordo che era

sempre presente alle riunioni del Consiglio di Circoscrizione di

Nervi-Quinto-Sant’Ilario l’avvocato Lanzillo che aveva sposato una polacca e si

deve a lui il suggerimento di popolare il torrente Nervi con anatre e oche come

aveva visto nel Paese di sua moglie. Ora infatti il “nostro” torrente (io vivo

a Nervi e allora seguivo come cronista le riunioni del Consiglio) è più che mai

vivo ed animato.

Di Rumiz in passato ho letto altri libri e

recensito Vento di Terra – Istria e Fiume - appunti di viaggio tra i Balcani e

il Mediterraneo.

Ma l’emozione

che ho provato leggendo questo suo, che si apre con la statua di San Benedetto,

rimasta ritta ed intatta, nonostante la devastazione della Chiesa, nel

terremoto di Norcia, è stata unica. Da quell’immagine l'idea per Rumiz di

scrivere un libro che fosse un viaggio tra i monasteri benedettini d’Europa,

partendo da questa considerazione: “I monaci di Benedetto piantarono presidi di

preghiera e di lavoro negli spazi più incolti d’Europa per poi tessere tra loro

una salda rete di fili".

“L’Europa è bella - afferma - specie se la

si guarda dall'alto, da un aereo” ed osserva che è l’Europa dove finisce il

giallo dei deserti ed inizia il verde dei coltivi. Però ne ha anche un pensiero

tormentoso, di una sua crisi attuale che passa attraverso la caduta del Muro,

le bombe sull’Iraq, le Torri Gemelle, l’incendio balcanico, la Siria in fiamme,

la grande fuga degli esiliati. Conclude nell’ultima pagina del libro con

l’esortazione ad avere “coraggio e cuore" come i monaci che la rifondarono

sotto l’urto delle invasioni barbariche, come i padri fondatori dell’Unione che

dopo due guerre mondiali ridiedero dignità e ricchezza a un continente in

ginocchio. Essi sapevano che "l’Europa non è un dono gratuito, ma una

conquista e spesso un sogno che nasce dalla disperazione per la sua mancanza.

Europa la figlia di un re fenicio che per prima passò il Mediterraneo con paura

e diede il suo nome al nostro pezzo di mondo”. Amo la mitologia e questa racconta

che Europa, fanciulla di Tiro, fece innamorare di sé Zeus. Il padre degli dei

per conquistarla si trasformò in un toro bianco sulla cui groppa lei salì, ma

è stata anche fiera opponendosi a lui e

poi da lui costretta a cedergli, fu ricompensata: in terra diventando con il

matrimonio regina di Creta, in cielo con la costellazione del toro che ricorda

il suo rapimento. Anche la sua fierezza

da non dimenticare è all'origine mitica della nostra terra.

E perché amo tanto questo

libro? Luce, vento, voli di rondine e Storia, la mia prima impressione nel

leggerlo.

Storia gettata a piccoli

semi dalla mano di chi sa far nascere germogli e che mi riporta alla mente quest’immagine di Van Gogh del seminatore.

(Vedete come è sicuro il seminatore? E poi cosa sarebbe Van Gogh senza i

suoi colori?

Per questo l’ho preferito ad un altro quadro dell’artista ma in bianco e

nero)

Rumiz fa crescere i suoi semi-piante nel “dialogo” e la “rotta”, per

chi vuol capire, si configura fin dalle prime pagine.

Per arrivare a Norcia, nell’aprile del 2017, Rumiz scende da una

distesa incantata, invisibile dal basso, chiamata Pian Grande. “Il paesaggio

intorno è già percorso di vita, a maggio conoscerà la più celebrata fioritura

d’Europa: il giallo, il viola, il rosso e l’azzurro delle lenticchie, dei

papaveri e degli iris” . Commenta: “era il centro della linea di faglia che

aveva scosso l’Appennino e al tempo stesso il centro perfetto della Penisola che stava in mezzo al

Mediterraneo”.

Al centro della piana la statua di San Benedetto, Patrono d’Europa.

Rumiz ne ricava un messaggio: l’Europa è ripiombata nel Medioevo e, per

ritrovare le radici spirituali, deve passare di nuovo tra le macerie come nelle

due guerre in cent’anni ed ora in quelle del terremoto, questa terza

catastrofe. “Ora et labora”, è la Regola del Santo e la riforma cistercense era

stata il primo parlamento del Continente, insegnando: “disciplina ma anche

dolcezza nei rapporti umani”. Benedetto aveva salvato l’Europa quando Unni,

Vandali, Visigoti, Longobardi, Slavi e i ferocissimi Ungari avevano costituito

migrazioni – una cosa seria e non solo un arrivo tra noi di diseredati. “Per

tre volte – puntualizza Rumiz - l’Europa era rinata da quella montagne

d’Appennino: con Roma, con il monachesimo e con il Rinascimento…Non a caso

Ratzinger, dopo la morte di Wojtyla corse alla grotta del Santo a Subiaco e

scelse come Papa il nome di Benedetto e, infine, rinunciando al pontificato, si

ritirò in un monastero. Non a caso Carlo Magno affidò l’Impero ai monaci

benedettini, non solo per la loro fitta rete di monasteri, ma anche per

l’efficacia della Regola. Questi “atleti della fede”, i benedettini, avevano vinto e convinto i barbari, non con

le armi, solo con la forza della Fede e con l’Esempio del loro tenace lavoro.

La loro storia inizia dalla lotta

contro la selva, che dopo il crollo dell’Impero, invade l’Europa ed il monastero

irrompe nel paesaggio “come un’astronave che ha preso terra negli spazi al

limite del mondo”.

Un’immagine che non può non affascinarci, come tante altre disseminate

nel libro, o come questo giudizio folgorante sui nostri Papi, (Rumiz lo mette

in bocca a padre Guillaume del monastero della Pierre-qui Vire): “Giovanni Paolo II, un Papa che si guarda

(indimenticabile il suo volto appoggiato al pastorale), Bendetto XVI, un Papa

che si ascolta; Francesco I, un Papa che si tocca”. Dopo l’episodio della cinese

che lo strattonava un po’ chiedendogli comprensione ad un suo problema, vien da

dire: “e che picchia chi lo vuol toccare!”

(il “mio” indimenticabile

Papa quando si è affacciò e disse: “non abbiate

paura!”)

Dalla

selva - posto dove il diavolo è più visibile (forse perché la selva fa paura)-

emerse il Santo barbuto per fondare Montecassino. Ma tutto – è sempre il filo

del discorso dell’Autore – iniziò due secoli prima, nel deserto. “La vita

monastica nasce dal principio del deserto, dalla ricerca del vuoto, dalle

tentazioni di Sant’Antonio Abate".Non solo, le macerie del terremoto si

saldano nella memoria a quelle della guerra. A Norcia l’Autore è colpito dal

Monumento ai caduti della II Guerra con inciso anche il nome di Sergio Forti,

un triestino, ucciso in questi luoghi dopo indicibili tortureNon solo, il

bisogno di Fede e di Cultura nasce dalla cultura del libro e quindi

dell’apprendimento che si realizza attraverso di esso, anzi nei secoli passati

si è sempre realizzato attraverso esso. (Oggi esistono altri mezzi ma meno idonei alla riflessione

e bisognerebbe ricordare che per fare un libro, un tempo occorreva la pelle di

cento pecore).

Non solo, nel riportarci

alla memoria la guerra, le tante morti, le tante distruzioni, l’Autore ci

rammenta: “Come tanti ebrei all’inizio del nazismo, ci illudevamo di essere

immuni dalla resa dei conti. Ci rassicurava vedere altri dibattersi nel

naufragio. In breve si pensava ‘a noi non tocca’, perché noi siamo diversi. E

invece…”

Seguono altre riflessioni

come sulla centralità dell’Italia nel destino del continente e di quanto ne sia stata consapevole o no, per

saltare all’oggi, ad un’Italia taglieggiata dalle camorre. Valeva la pena di

fare la guerra per arrivare a questo stato di decadenza attuale?

Lo scrittore si risolleva

dal buio di questi pensieri riconsiderando ciò che fece Benedetto nei secoli

cosiddetti “bui”. Mise al centro "l’uomo in comunità". L’Europa Unita

divenne la più alta espressione sinfonica di una comunità di nazioni che il

secondo millennio ha saputo produrre. La musica è più che mai presente nel

racconto di Rumiz e sembra di sentirla attraverso le sue parole: “I luoghi si

capiscono di giorno, ma si sentono di notte. E’ l’acustica a svelarli. Che sia

tuono o sussurro è acustico l'atto della creazione: Spirito è soffio, voce,

verbo".

Vorrei soffermarmi un attimo

a considerare le pochissime note autobiografiche che l’autore ci dà. Suo nonno

emigrò e ci ricorda che tra Otto e Novecento siamo partiti in ventiduemilioni per cercar fortuna all'estero.

Ventidue milioni di italiani in mezzo secolo significa una nave con mille

persone al giorno per cinquant’anni di fila. Ora egli si sente uomo di

frontiera, orgogliosamente senza radici. Le notizie del sé: “Ho figli europei

che vivono lontano da me. Cittadini del mondo, ma con radici forti, di

frontiera. Fanno mestieri utili al Pianeta: uno cerca di salvare il clima,

l’altro i cibi autentici minacciati dal Globale. Mi hanno dato dei nipotini.

Uno, dolce birbone altruista, legge gli atlanti e l’ho beccato a studiare il

sistema solare.

(NB – nota bene-: in questo

nipote l’Autore ha travasato un po’ del suo Dna, di quando nel libro ha scritto

di aver sempre avuto la passione di leggere le carte geografiche. E scusate il ricordo

mio, di una nonna campagnola, che da anziana continuava a consultare l’atlante

sognando viaggi che non avrebbe mai fatto)

“L’altro nipote, più piccolo, ha gli occhi sempre stupiti e la musica

dentro”. …E ancora: “Non vivono incollati a uno schermo (o ad un cellulare).

Hanno familiarità con mucche e cavalli e non hanno paura di rotolarsi per

terra. Ecco è tutto. Ed è già tanto di cui ringraziare il buon Dio”. Le parole con cui Rumiz ci ha parlato

di sé, raggiungono lo scopo di ogni scrittore: “capire, far capire e anche

farsi capire”.

Da un libro si desidera sempre imparare e Rumiz semina a piene mani.

Ci ricorda che Dom Pérignon prima di essere uno champagne era un

vignaiolo benedettino. Ci racconta che “il cristianesimo conquistò il mondo con

il vino e naturalmente anche con la birra. La quale non è cosa del Nord. La

ricetta sbarca in Europa attraverso la Calabria grazie ai monaci copti

d’Egitto, risale la Penisola dall’Abbazia di San Francesco da Paola che ne

aveva codificato la ricetta, segue la dorsale appenninica, inonda la Padania

lasciando tracce di schiuma sui baffoni dei Longobardi per valicare le Alpi e dissetare le masse

carolingie a est e ad ovest del Reno, diventando Oktoberfest tra i tedeschi,

dando vita in Germania al marchio Franziskaner e Paulaner, per dilagare verso

il Belgio, dove raggiungerà il top nel mondo cistercense e in quello trappista,

nati per gemmazione dalla pianta benedettina. Cammino leggendario di enzimi e

di fede, dal Nilo ai mari del Nord".

La

storia del vino mi riporta a queste parole di Mordechai che Rumiz definisce

"il mio rabbino dell'anima": "La letizia è un dovere, prima che

un diritto. L'uomo ha l'obbligo di essere felice, perché solo così fa felici

gli altri. E' uno dei massimi insegnamenti dell'ebraismo. Nei campi di

sterminio i Chassidim entravano

cantando con i loro rebbe (=maestri) nelle camere a gas. Se gli antisemiti lo

sapessero, si guarderebbero dal perseguitare gli ebrei, perché la persecuzione

li rafforza all'infinito, facendo valere infinitamente questo culto della

gioia”.

Per

tornare al vino Mordechai diceva che guardare un tramonto sul mare bevendo un

bicchiere di buon vino, è santissima

preghiera, così santa che Dio stesso t’invidia.

Il

libro è di alta spiritualità ma senza peso come si vede da quanto prima

accennato ed ha il pregio di portarci in un viaggio attraverso i monasteri

benedettini d'Europa. Uno, tutto femminile, si trova proprio da noi a

Viboldone. E arriva anche una fulminea

e correlata riflessione dello scrittore:"La veste dei preti altro non è

che un trucco per usurpare il ruolo del femminile nella comunità della

fede".

Tra

le benedettine di Viboldone scopre la

pazienza del gomitolo : “Che cos'è la vita se non un lungo filo di lana che

scavalca muri, fiumi, montagne e frontiere?" Fili che hanno dato origine

alla rete di Abbazie.

Tra i tanti Abati che incontra alcuni sono

sorprendenti come Notker che suona con i Deep Purple o Stefano di Harding, uno

dei tre fondatori di Citeaux, inglese coltissimo. Grazie al suo studio dei classici

e ai 25 anni che impiegò nella conoscenza del mondo del suo tempo dopo Citeaux

nacquero Pontigny, La Ferté, Morimond e Chiaravalle.

Dei

monaci incontrati a me è rimasto impresso soprattutto Frédéric, classe 1933,

una laurea in ingegneria geofisica, la guerra in Algeria alle spalle e un

formidabile istinto per la musica e la

battuta di spirito. Dopo l'Algeria - ventisette mesi e ventisette giorni-

decise di diventare prigioniero di Cristo. "Non c'era poi grande

differenza tra caserma e monastero. Discipline simili", dice e quando

Rumiz gli chiede del suo rapporto con Dio, la risposta è: “Se Cristo non è

resuscitato sul serio, vuol dire che faccio il pagliaccio da cinquant’anni”.

Nel

capitolo dove Frédéric suona (e “quando improvvisa all'organo è il cielo che

scende sulla Terra”), l'Autore ci ricorda che la democrazia

è

nata in Europa ma tanti l'hanno dimenticato. Democrazia vuol dire che non puoi

fare quello che vuoi solo perché sei più grosso o più ricco e che la polizia

non può picchiarti. E tutti possono studiare ed essere curati".

Utopia?

o già fine della democrazia per come siamo oggi?

Però

nel libro non ci sono solo gli abati, i benedettini-personaggi e quando Rumiz

accenna al suo amato Osip Mandel'stam, ecco la mia corsa a documentarmi e ad

imparare. Ve ne do un assaggio: è stato un poeta e saggista russo nato a

Varsavia (all'epoca in cui era parte dell'Impero russo), da famiglia ebraica

protestante e morì in gulag a Vladivostok.

La

moglie Nadezda, colta pittrice, fu come lui vittima delle grandi purghe

staliniane e dieci anni dopo la morte del marito riuscì a far pubblicare i

versi di lui, imparati a memoria per poterli tramandare. Concludo con due foto

di questa mia frettolosa ricerca: Osip giovane e Osip nel gulag e con la sua

poesia a Stalin.

A

Stalin:

“Viviamo senza fiutare il paese sotto di noi

i

nostri discorsi non si sentono a dieci passi

e dove c’è spazio per un mezzo

discorso

là ricordano il montanaro caucasico.

Le sue dita tozze sono grasse come vermi

E le parole, del peso di un pud (=pisello),

sono veritiere,

ridono i baffetti da scarafaggio

e brillano i suoi gambali”.

Monika Bulay

Mostra al Ducale di Genova

(Intervista di

M.L.Bressani)

Le affascinanti 130 foto a colori di Monika Bulaj,

un viaggio per immagini nell’altra Europa, nei microcosmi dimenticati tra Mar

Baltico, Mar Caspio, Mar Nero resteranno alla Loggia degli Abati di Palazzo

Ducale fino al primo aprile. Un’occasione per conoscere periferie incantate

segnate dalla Storia. Non solo periferie d’Europa, anche periferie delle fedi,

periferie speciali dove i monoteismi, oggi in conflitto, generano – a sorpresa

– terreni di coabitazione.

Com’è nata l’idea di questo straordinario reportage/ricerca sulle religioni monoteiste?

"E’ stato un work in progress lungo dieci anni", spiega Monika.

"Il progetto è nato per riempire il vuoto che mi ispirava

la religione mentre crescevo in Polonia, per riempire il silenzio". Il Dio

del silenzio è quello del dopo Auschwitz, ma lei ha rifiutato quel silenzio per

riempirlo di voci, volti, storie: “Tutti possono raccontare cose interessanti,

bisogna ascoltare cogliendo il meglio di ciascuno. E come la Comunità Ebraica

ha collegato i luoghi immaginari dei sopravvissuti della Shoà, così ho fatto io

in Ucraina, Azerbaigian o altrove anche ripercorrendo luoghi con nomi legati ai

Santi”.

Monika si è laureata in antropologia all’Università

di Varsavia, vive a Bergamo con la famiglia e con i tre figli, cittadini

italiani come ama precisare. Collabora a diversi giornali italiani, al National

Geographic, in Polonia alla Gazeta Wyborcza e nel 2005 ha ricevuto il Grant in

Visual Arts da parte dell’European Association for Jewish Culture”.

Tappe sempre diverse e arricchite del suo progetto

sono state una prima Mostra al Teatro Sociale di Bergamo, un’altra nel novembre

scorso nell’ambito di Religioni per la

Pace, incontro tra fedi diverse organizzato a Trento. La Mostra genovese,

voluta dal Centro Culturale Europeo promosso dalla Fondazione Carige nel 2004,

sta per diventare un libro con l’editore Frassinelli, con cui ha già pubblicato

Gerusalemme perduta (in collaborazione con il triestino Paolo Rumiz) e Figli di

Noè, poi prodotto come documentario da Lab80 Film.

Monika rievoca alcuni eventi storici che

hanno segnato la Polonia. “Il 1569 quando Sigismondo Augusto riunì in un unico

grande stato Polonia e Lituania. (Per inciso, nonostante l’elettività della

corona, era riuscita a farlo salire al trono polacco l’energica madre italiana

Bona Sforza).

“Il 1918, Trattato di Brest Litovsk con cui

la Russia riconobbe i diritti della Polonia e dovette cedere, oltre alla

Polonia orientale, le province baltiche, l’Ucraina, la Finlandia, la

Transcaucasica.

“La Polonia era uno stato immenso,

plurietnico – sottolinea - e fino al ’39 vi ha vissuto strettamente con i polacchi

la più grande comunità ebraica”.

All’occupazione della Polonia da parte di

tedeschi e russi nel settembre 1939 Pio XII, profetico, disse: “Ma le Nazioni

non muoiono”.

Monika ricorda le sofferenze della guerra,

i pogrom e gli straordinari atti di coraggio. Non scende nei particolari, ma a

me piace ricordare la storia dello Schindler polacco dei bambini, Janus Korczack che aveva aperto la “casa

degli orfani” di Varsavia, fiore

all’occhiello in Europa fino al ’42. Quando quei bimbi del ghetto furono inviati

al campo di concentramento di Treblinka, i nazisti per la sua fama gli

offrirono la salvezza, però Korczack preferì morire con i suoi orfani nel

lager.(v. L’impossibilità della storia. Tributo a Janus Korczack di Dario Arkel

e Anna Rella).

Ricorda ancora l’occasione

perduta del dialogo tra le Chiese, il gravitare di parte dei credenti verso la

Chiesa ortodossa poiché dal punto di vista sociale la Russia era identificata

con l’ortodossia, quindi la rinascita delle cupidigie russe sulla Polonia che a

fine guerra si trovò con confini mutati, con spostamenti giganteschi di etnie e

con un governo unitario che operava sotto la guida dei comunisti. Così Monika

si è mossa, proprio in senso materiale, percorrendo chilometri a piedi alla

ricerca di testimonianze delle piccole comunità aggrappate alla loro antica

tradizione religiosa.

Ha scritto degli Udi della

terra di Nic, in Azerbaigian, cristiani