Mi sembra giusto e opportuno premettere alla mia recensione al

libro parole dell’Editore Stefano Termanini, che ha considerato Lavarello

come “maestro”.

<<Marco – dice - era un creatore di mondi e un costruttore di positività. In ogni

sua cosa: quando progettava Euroflora e ne ha

progettate

tante

edizioni, quando disegnava uno studio

per un amico medico o avvocato o Ia nuova casa di giovani sposi. Quando

disegnava un teatro.

Quando faceva incontrare due amici.

Marco era amico di tutti ed

egualmente, badava al valore intrinseco di ciascuno. Per una specie di magia

transitiva, sapeva far nascere

amicizia e stima reciproca fra i suoi amici, pur se fra loro fino ad

allora non si conoscevano. Ne era lui stesso garante. Marco studiava le

persone e aveva per loro uno speciale intuito. Poi ‘le inseriva’,

costruendo attorno a loro il loro ambiente: Iui aveva già visto quale,

per loro, sarebbe stato il più opportuno e il più consono>>.

Solo dopo queste parole

emozionanti e dopo aver letto scrivo le mie impressioni, partendo dalla

sensibile dedica che l’Autore premette

al suo testo:

Ai molti che non hanno mai saputo

quanto mi hanno dato.

Lavarello, a otto anni dalla laurea in architettura, entra come

apprendista-giornalista nel quotidiano cittadino e scrive diversi articoli

sulla

politica e le imminenti

elezioni ma dai suggerimenti e agli insulti dei lettori capisce che “quella non

è la sua strada”. Però il

direttore, con pazienza, lo chiama per chiedergli “cosa voglia davvero scrivere”.

Risposta: <<a me piace la mia terra, queste colline e queste

pianure… mi piace questo cielo … vorrei scrivere su questa terra e su questa

storia, vorrei parlare di

questa gente… Li conosco, li capisco,

ho i nonni in questo cimitero, li conosco nella loro dignità sempre difesa,

nel loro sorridere ed

anche piangere>>.

Per il nuovo incarico che gli viene accordato, con entusiasmo e

preveggenza per un futuro che sarà anche di scrittore, inizia a cercare

nell’archivio comunale di un borgo che però è andato a fuoco. Ma

vi incontra proprio sulla scala d’accesso una ragazza che lo invita

a consultare l’archivio di famiglia del suo trisnonno, agricoltore,

umanista e storico. Nasce così questo album di ritratti illustrati, dato

che Lavarello è abile disegnatore. Racconta “storie di uomini”, ricercando in base

all’archivio chi ha avuto una famiglia, vissute lì

da tanto, tanto tempo. Entra in contatto con il sindaco che

abbraccia il suo progetto e gli propone di estrarre a sorte un’altra ventina di

nomi oltre a quelli da lui

selezionati. Nascono così le 25 interviste del libro.

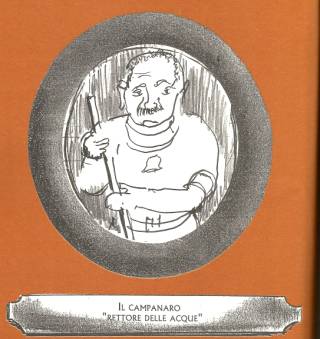

Per far meglio capire dalla prima allego alcuni spunti.

Inizia con una frase del campanaro: <<sa con il mio mestiere

si ha un padrone esigente: l’orologio>>. Spiega che nel taschino tiene

una

“cipolla da ferroviere”,

ma suo padre che faceva già il suo lavoro l’aveva in testa e sapeva sempre ore

e minuti tanto che la moglie

commentava: <<deve

aver avuto una mamma svizzera>>. Spiega poi che come primo compito apre e

chiude la fornitura dell’acqua ai

singoli poderi e come secondo

annuncia le messe con le campane facendole suonare tutte e otto nei giorni

di festa. Di solito con

tre campanelle suona anche

qualche musichetta per annunciare le messe.

Per il primo lavoro, quello da “rettore delle acque”, precisa:

<<quando verso agosto il sole brucia, guardo verso sud per vedere

se lo scirocco ci manda

nuvole. Per giorni e giorni il cielo è pulito, notte dopo notte la luna ci

illumina. Nel fiume l’acqua cala…

4io vado lo stesso a vedere i campi ed i campi mi vedono

sempre…poi una notte la luna ha l’alone e qualcosa cambia…Acqua,

acqua dal cielo…e io parlo

da solo e rido come chi ritrova la felicità>>.

C’è tanta poesia in questa parole del “rettore” che da “campanaro”

ricorda un episodio di una domenica quando fece suonare dalle

campanelle una musichetta

allegra. Sentì un vociare e

affacciandosi alla ringhiera vide una trentina di persone ferme all’angolo

della

farmacia, che gli

indirizzarono un caloroso applauso. <<Non avevo mai avuto un successo da

ribalta>>, commenta e così rientrato fece

risuonare il

"bis" della canzone.

Lavarello da architetto ha avuto un cursus ricco di soddisfazioni

ed anche una lunga vita perché è morto quasi centenario.

Ha realizzato il Teatro

Margherita di Genova, descritto come magnifico nelle guide cittadine e che era sorto nel 1855 come Nuovo

Teatro Andrea Doria, a brevissima distanza da Porta degli Archi. Ristrutturato una prima volta nel 1885, poi

intitolato alla Regina

Margherita, fu distrutto dai bombardamenti inglesi durante la

seconda guerra mondiale. Ricostruito

tra il 1954/57 con il “Progetto

Lavarello", s’inaugurò con la commedia Pignasecca e Pignaverde di Gilberto Govi. In attesa della

ricostruzione del Carlo Felice,

per i successivi trent’anni vi si trasferì la stagione dell’Opera

lirica.

L’architetto e scrittore, nato e vissuto a Genova, è stato

co-titolare dello “Studio Lavarello"

noto per le sue realizzazioni come

l’arredamento del mitico

transatlantico Michelangelo, l’ammodernamento della Camera dei Deputati, la

progettazione di Euroflora,

quasi sua figlia perché

l'ha accompagnata al successo per i primi sei o sette anni.

Mi piace concludere ancora con parole di chi l’ha conosciuto,

tratta dalla commemorazione per lui di Ugo Serra, il 6 novembre 2018

al Rotary Club di Genova.

<<Le petits cadeaux font la bonne amitié era un adagio francese caro a Lavarello e sono stati tanti

i piccoli doni che ci faceva

ogni volta che lo

incontravamo: il dono del sorriso, della battuta piena di umorismo

intelligente, dell’apprezzamento sincero,

dell’attenzione

affettuosa.

Ogni suo gesto verso il prossimo fondava le radici in una

partecipe condivisione della condizione umana. Guardava e vedeva dentro

alle persone, ne conosceva

soprattutto i valori che ciascuno ha, a volte senza saperlo. E’ stato così

anche nel suo rapporto con il

Rotary. Eravamo entrati

insieme cinquanta anni fa. Ne apprezzava valori e ideali ma a volte si

dispiaceva che in qualche circostanza

vi si scorgesse

utilitarismo e materialismo.

(Per concludere): quando una nave lascia un porto per il suo

viaggio sul mare, noi che restiamo sul molo diciamo ‘è andata' e quando

sparisce dietro

l'orizzonte diciamo ‘è scomparsa’ . Ma non è scomparsa, siamo noi sul molo che

non la vediamo più, ma la nave esiste,

naviga nel grande oceano.

Marco è lassù, nell'immenso oceano dell'universo, dove tutti i perché hanno una

risposta>>.

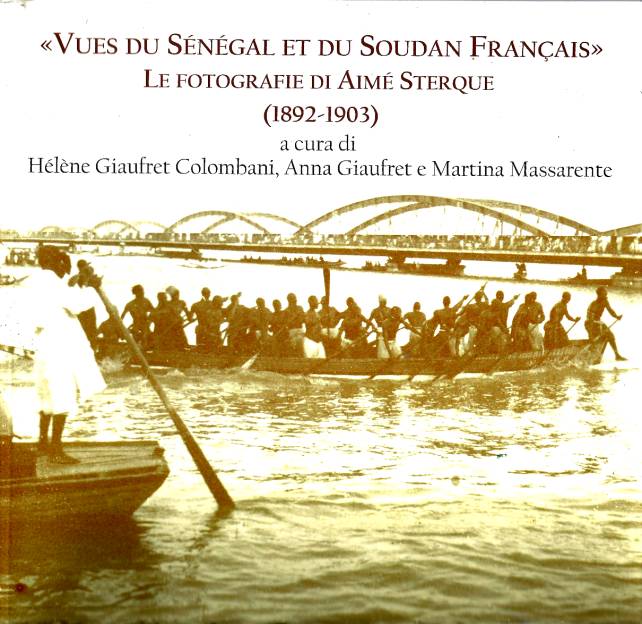

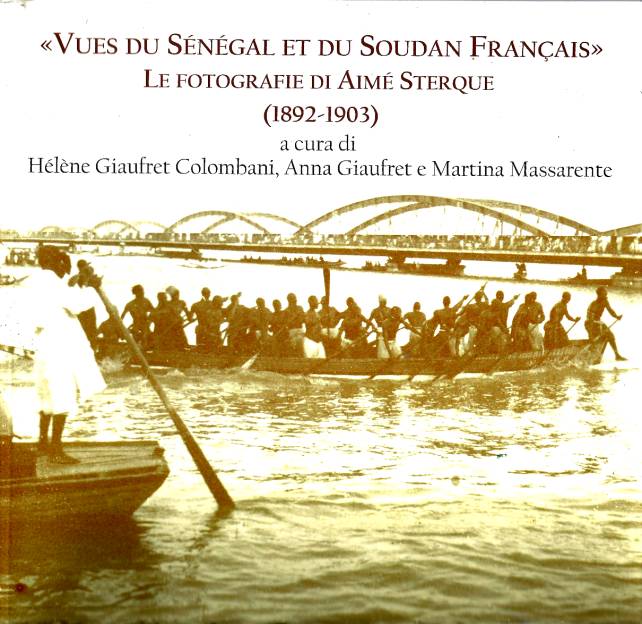

AIME’ STERQUE

Vues du Sénégal

et du Soudain Français

Un libro prezioso, perché raffinato ed elegante,

edito da Stefano Termanini (Serel Inernational s.r.l.) nel 2019: nasce da una

Mostra fotografica come spiegano nella presentazione la nipote Hélène Giaufret

Colombani e sua figlia Anna Giaufret.

Il loro nonno e bisnonno fu soldato poi ufficiale nelle truppe coloniali

in Africa e in Indocina dove morì nel 1911 a 41 anni.

Le sue foto (vues parola che in francese ha una

stratificazione di significati ad indicare un’immagine, soprattutto un dipinto o una fotografia che proprio con

questo termine sono indicati nelle

cartoline costituiscono un Fondo di “39 monoscopiche su vetro", "38

stereoscopiche su vetro", e 241 stampate all'epoca.

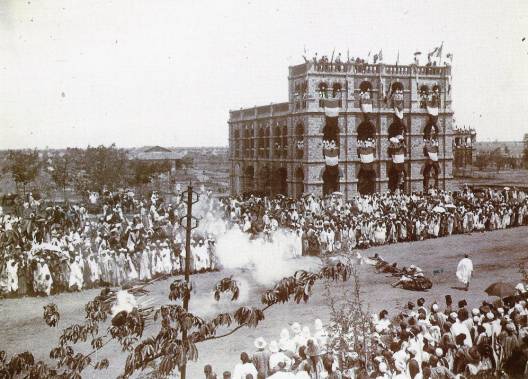

Come si può vedere dai vari loghi sotto la foto

tanti gli sponsor della mostra.

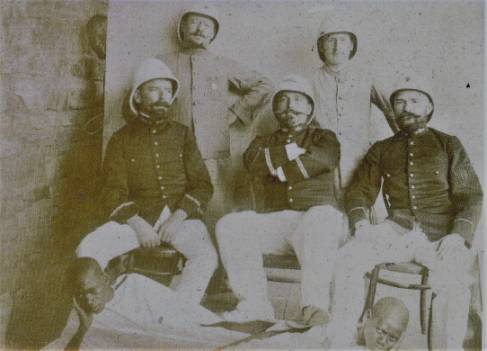

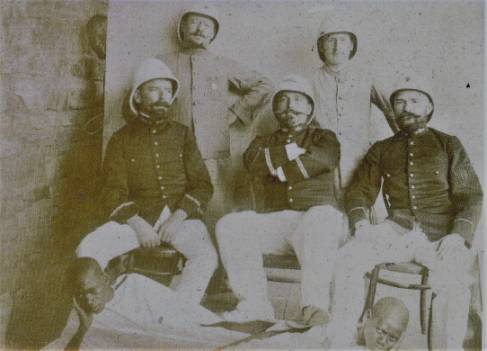

L’ufficiale ritratto nella quarta di copertina

sopra riportata sembra salutarci, mettere la sua firma per noi lettori, ma

poiché da nessuna parte si specifica che si tratti di Aimé diventa solo

un’implicita deduzione.

In breve la vita di Aimé è questa: nasce a nel 1870 a Bonlieu nel Jura ed è figlio di

un maniscalco e di una agricoltrice. Nel ’91 si arruola come volontario

nell'esercito (artiglieria di marina), quindi per due anni è in una prima

missione in Sénégal, nel ’98 in una seconda, quindi per altri due anni nel

Soudan Francese in guerra (oggi Mali). Torna e si sposa con Marie Genin di

Arles ed hanno quattro figli di cui il primo, chiamato Aimé come il padre,

muore da bambino. Una della sue sorelle Lucie è la madre di Hélène che ha

raccolto il materiale della mostra e dato il via a questo album illustrato.

Dopo la pace, già promosso ufficiale, torna in Soudan: è il periodo delle tante foto che

invia alla famiglia. Quindi tra il 1905-1907 è inviato in Indovina (Concincina)

e nel suo ultimo anno di vita a Tonchino, viene quindi sepolto ad Hanoi.

Molti ed eccellenti i nomi di chi ha collaborato

con brevi saggi farci capire le foto:

Xavier Ricou contestualizza il

materiale nel quadro del Sènègal colonizzato, Marie Rodet ci illustra la

situazione in Soudan, Elisabetta Papone ricolloca le immagini nelle tecniche

fotografiche dell’epoca. Infine Martina Massarente ripercorre come si è

arrivati ad organizzare la Mostra. Quasi pietra preziosa ad illuminare tutto il

percorso un viaggio in Sènègal di Anna, pronipotina di Aimé, impegnata per tre

mesi in un programma di cooperazione, ma per ragioni di sicurezza non ha potuto

recarsi a Kayes nel Mali, dove è stata scattata la maggior parte delle foto.

Adesso scelgo dall’Album fotografico alcuni scatti

che mi sono sembrati molto interessanti per farci capire o che mi hanno

attratto per la loro singolarità

Il primo riguarda le imbarcazioni di quel viaggio.

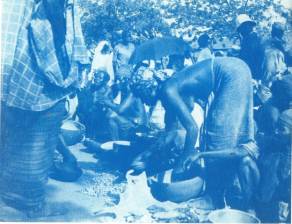

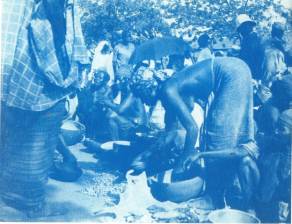

Seguono poi due scatti in blu che Elisabetta Papone

chiama “cianotiopie", spiegandoci che sono dovuti ad una tecnica antica,

recuperata sul finire dell’Ottocento con una colorazione azzurro-blu che la

rende simile ad un acquarello.

Il primo dei due rappresenta un gruppo di abitazioni tradizionali, il

secondo riguarda il mercato di Kayes.

Sono davvero suggestivi!

Quindi

scelgo altre due foto: la prima è intitolata “cinque ufficiali", la

seconda “due militari in groppa a due asini” e non può non venir in mente come

probabilmente sia nato il detto: “in mancanza di cavalli trottano anche gli

asini.

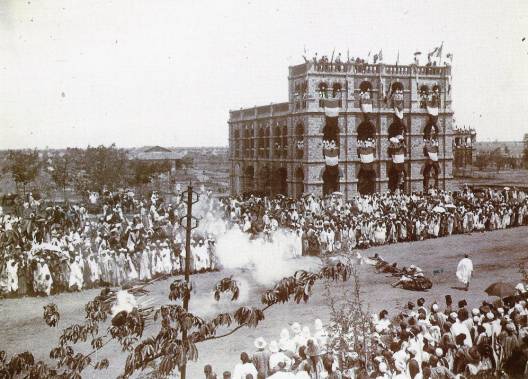

Quindi altrettanto splendide la foto dei sacchi di

posta francese a Kayes che gli indigeni portano in capo.

Né poteva mancare l’immagine della festa del 14

luglio 1902 che è festa nazionale francese dal 1880 ricordando la presa della

Pastiglia dell’anno prima.

Quindi un edificio coloniale e due militari in una

giornata ventosa.

Per chiudere in bellezza l’immagine di questi

piccoli africani in fuga dall’obiettivo (Soudan 1892,1903), con quello in primo

piano così simpatico che sarebbe da strapazzare di baci.

Però da parte mia s’impone una critica: riguarda

l’inizio dell’articolo di Xavier Ricou, architetto responsabile di grandi progetti

infrastrutturali in Sènègal e che ha elaborato il Piano di Salvaguardia e e valorizzazione della delle città di Saint Louis del Sénègal nel

2005.

Si permette questo inizio (e capisco che

sull’Africa vivendoci per le sue realizzazioni ha più competenza reale sui

luoghi e sui costumi di me), però ve lo sottolineo: “La colonizzazione ‘que

vilain mot’! (Esprime con queste parole tutto il suo disprezzo, il suo orrore).

Ci rinvia alle pagine più nere della storia dei nostri paesi”.

Ecco mi permetto di dissentire in quanto mi sembra

un luogo comune. La colonizzazione non ha portato solo orrori anche civiltà ed

una riprova ne sono i barconi che dall’Africa muovono verso le nostre coste,

verso la nostra civiltà occidentale. Per motivi solo economici? Forse anche per

una vita in pace, migliore non solo per soldi (per chi riesce a guadagnarseli).

Più civile.

E’ un nostro

lascito

e non è da

non sottovalutare.

Giglio Reduzzi

Le Ong salvatrici

(Giglio

e Pietrangela nel loro recentissimo 59esimo di matrimonio)

Sono passati anni da

quando una brava persona come il card. Robert Sarah, arcivescovo senegalese,

rivelò al mondo come avveniva (e tuttora avviene) il trasferimento via gommone

dei migranti clandestini dalle coste africane a quelle italiane.

Anzi forse è proprio per

questo che, al compimento del suo 75° anno di età, è stato subito allontanato

dai prestigiosi incarichi che svolgeva in Curia, dato che il Vaticano è

notoriamente favorevole agli sbarchi no limits.

Ma cosa aveva detto di

tanto scandaloso il cardinale?

Niente: aveva spiegato

che nulla di quanto avviene sulle coste africane sfugge all’intelligenza “francese”

e, dunque europea.

Si sa quante persone si

accalcano su quelle coste in attesa di essere trasbordati; si sa da dove

vengono i gommoni; chi fornisce loro i falsi documenti e soprattutto si

conoscono luoghi e orari dell’incontro tra i gommoni e le navi ONG.

Infatti, ogni volta che

parte un barcone, lo scafista compone un certo numero di telefono e

questo, a sua volta, fornisce i dettagli alle navi ONG , in modo che queste

ultime possano andare dritte sul bersaglio senza perdersi in inutili ricerche.

Purtroppo non sempre gli

appuntamenti vanno a buon fine.

Ed allora sono guai seri.

Sì perché i gommoni, come

si sa, partono sovraccarichi e con una scorta di carburante insufficiente per

l’intero percorso, per cui se la nave non arriva in tempo all’appuntamento e

magari il mare è grosso …sono cavoli amari.

Questo è quanto ha detto

e scritto il card. Sarah, che sembrava una persona seria.

Lo ha scritto in un

libro, che però deve aver avuto una ben scarsa diffusione, perché le

giornaliste TV continuano a presentarci gli equipaggi delle navi ONG come

benemeriti autori di eroici salvataggi effettuati a seguito di autonome

ricerche.

E tutti credono a questa

versione, compresi alcuni ex ministri.

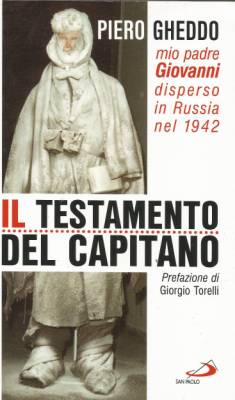

(Inserisco

ora un mio articolo sui genitori di Piero Gheddo, missionario nel mondo che

face davvero del bene alle popolazioni che incontrava a differenza delle Ong

che portano quasi sempre migranti “economici”)

I santi genitori del missionario

Piero Gheddo

Giovanni e Rosetta Gheddo, due santi genitori, esempio non

solo per i figli, ma per tutti, una santità quotidiana in una famiglia normale.

Tanti i laici beatificati e canonizzati da Giovanni Paolo II che in Novo millennio ineunte, ad inizio 2001,

ringrazia Dio per quel dono, ma già dal Concilio Vaticano II era venuto il

messaggio della chiamata per tutti alla santità.

“Quando pensiamo alla santità,

di solito pensiamo ad un prete, ad una suora con il velo, ad un vescovo o un

Papa, invece Rosetta e Giovanni ci ricordano che la vocazione alla santità è

universale”. Parole dell’omelia, tenuta da monsignor Enrico Masseroni,

Arcivescovo di Vercelli, nella cattedrale di Santa Maria Maggiore il 17 giugno

scorso. Era la cerimonia di chiusura del Processo informativo diocesano per la

Causa di Beatificazione di Rosetta Franzi e Giovanni Gheddo.

La Causa era stata postulata nel

2004 dalle Suore di clausura Redentoriste di Magliano Sabina (Rieti). Leggendo

in comunità il Testamento del capitano, libro che il figlio Piero,

missionario, aveva dedicato al padre disperso in Russia nella II guerra

mondiale, le suore si erano commosse e cominciarono a pregare davanti ad

un’immagine dei genitori del sacerdote chiedendo grazie per famiglie in

difficoltà,...grazie esaudite!

Il 2004 era il “Secondo anno internazionale della

famiglia”; nel Primo, 1994, la Diocesi di Roma aveva aperto il processo

canonico per le eroiche virtù dei coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi,

poi beatificati nel 2001; i primi, dai tempi dei santi Gioacchino e Anna,

mitici genitori della Madonna.

Quel libro ha dato frutti: l’antica testimonianza del

giovane sottotenente cui, nell’offensiva dei Russi sul Don nel dicembre 1942,

il Capitano diede l’opportunità di salvarsi scegliendo di restare lui con i

feriti intrasportabili, è stata confermata da un anziano di Udine, già militare

della Cosseria in Russia. Questi ha scritto a Gheddo indicando nel 17 dicembre

1942 la morte del padre: “Penso che

suo padre sia deceduto quella notte proprio a Krasnj e lì sepolto con gli

uomini che erano con lui”.

Il libro ha mosso le preghiere delle Suore, la venerazione

della gente e l’istruzione della Causa di Beatificazione. Ora più le persone

conoscono e pregano i due sposi, più crescono le testimonianze di “grazie

ricevute” e diventa più celere il cammino per la Beatificazione.

Far conoscere è l’obiettivo di “Lettera agli amici di Rosetta e Giovanni, sposi in cammino verso la

santità”, Bollettino quadrimestrale, (si può richiedere direttamente a

Piero Gheddo, PIME, via Monterosa 81, 20189 - Milano, 02-438201). Il n.3 del

settembre 2007, con l’omelia di monsignor Masseroni e il manifesto del Family

Day raccoglie lettere e testimonianze: toccante quella di una coppia “Giovani e

precari, ma il nostro amore è per sempre”.

Nel Bollettino una breve biografia dei Gheddo, membri

dell’Azione Cattolica, il cui matrimonio fu allietato da tre figli ma durò solo

sei anni fino alla morte per polmonite di Rosetta e dei gemellini che portava

in grembo. I due sposi pregavano assieme tutti i giorni, avevano consacrato a

Dio la prima notte di nozze e Giovanni, vedovo a 34 anni, continuò a ripetere

che “voleva troppo bene a Rosetta per risposarsi”.

Piero Gheddo ha

scritto di quando visitava gli infermi in un ospedale a Milano e i carcerati a

San Vittore: a contatto con persone segnate da “famiglie divise, conflittuali,

violente”, uscendo alla sera ringraziava il Signore per la famiglia in cui era

cresciuto e i suoi santi genitori. Ed era rimasto orfano a 5 anni di madre, a

13 del padre.

C’era una volta il futuro

-Un viaggio

nell’archeologia industriale della Liguria-

A cura di Giovanna Rosso e Massimo Minella

Questo libro molto interessante

è stato edito in cinquemila copie da Repubblica

che aveva proposto all’Università di Genova di partecipare ad un progetto

dedicato alle ricerche di Archeologia medievale condotte nella Regione ligure.

Gli archeologi medievisti – direttore tecnico Massimo Minella con tre giovani

ricercatori Giada Molinari, Andrea Pollastro, Enrico Cipollina del Dipartimento

di Antichità, Filosofia e Storia- hanno compiuto questo reportage <<Liguria medievale ritrovata>>

che ha riscosso molta attenzione di pubblico. Le puntate sono state raccolte in

questo libro edito da Genova University Press distribuito gratuitamente con il

quotidiano e tutte esaurite nel giro di poche ore.

Ora il

libro è disponibile in open access e chi lo vuole può averne una copia digitale

gratuita.

L’obiettivo è stato parlare ad

un ampio pubblico della sostenibile fragilità del patrimonio archeologico

regionale e proporre un itinerario a tappe, percorribile dal lettore attraverso

la Liguria da Levante a Ponente.

“La

cultura del lavoro di un tempo passato è lezione per il presente e possibile

chiave di lettura per il futuro… E’ la scoperta di una bellezza differente e

spesso inconsapevole: quella dell’industria, delle vecchie fabbriche e

attrezzature dimesse e riconvertite…Non solo, proprio in Liguria, l’industria

ha avviato trasformazioni profonde nel territorio e nella società fin dalla

metà dell’Ottocento”.

Un aspetto del libro che va

dritto al cuore è a conclusione di ognuno dei 17 capitoli una foto o cartolina

d’epoca con profumo di nostalgia del nostro passato recente ma anche come un

pass-partout verso un nuovo futuro: se l’industria ligure ha saputo far questo

può raggiungere nuovi traguardi nel futuro.

Per proiettare il lettore

dritto nell’argomento cito solo alcuni titoli di questo sguardo sul passato:

"Gli aerei Piaggio, prendere al volo un secolo di storia" (di Fabio

Caffarena); "Valpolcevera tra jutifici e villaggi operai" (di Lucia

Onesti); "Padron Titilin e le reti da pesca: che storie a Riva!” (di

Romina Condemi).

Per entrare più nel dettaglio

mi soffermo sul primo capitolo, curato da Giovanna Rosso Del Brenna,

riguardante la Darsena Municipale come la descrive il giornalista e

scrittore Alessandro Varaldo, articolo

pubblicato dall'Illustrazione italiana nel suo “Quaderno di Natale e Capodanno

del 1916/17”. Ci racconta che è una piccola città con gli otto quartieri che

ricordano le maggiori colonie genovesi: Galata, Scio, Metelino, Caffa, Tabarca,

Famagosta, Cembalo e Cembalo piccolo ed è attraversata da cinque vie: Marino

Boccanegra (architetto del Molo vecchio e della Darsena); Megollo Lercari

(mercante, che per vendicare un affronto, assaltò nel 1316 l’Impero di

Trebisonda, Jacopo da Levanto (ammiraglio di Luigi IX di Francia che condusse

il re alla Crociata), Paolo Imperiale e Francesco Vivaldi (benemeriti cittadini)...

E’ un tuffo nella storia e per

rianimare questo “magico” luogo, ricco di storia, lo si adibì a grandi

magazzini, detti Emporio. Già fin dal 1851 il Conte di Cavour aveva pensato di

adibirli a docks commerciali, sul modello di quelli di Londra, trasferendo

l’Arsenale a La Spezia. Il Comune

acquistò la Darsena nel 1870, ma

l’Emporio era entrato in crisi e a fine anni Settanta sembrava una cittadella

abbandonata.

Però l’architetto Giancarlo De

Carlo, incaricato dal Comune di redigere un progetto di ricupero del quartiere

di Prè v’inserì anche la Darsena. Nel

quartiere di Scio trovò posto la Facoltà di Economia dell'Università di Genova

(oggi Dipartimento di Economia, Scuola di Scienze Sociali) e nel 1990 il progetto di riconversione in

un complesso universitario, fu affidato allo studio dell’architetto Aldo Luigi

Rizzo e dell'ingegnere Aldo Pino. Quattro grandi aule sono state ottenute

"scavalcando" l'edificio mediante travi poggiate su un grande arcone

d’acciaio (qualcosa di analogo era avvenuto una decina d'anni prima con la

ristrutturazione dell'ex velodromo Carlini nel 1981).

Il secondo capitolo ha un

titolo “sacro”per così dire. E’ a cura di Silvia Scotto: "In carrozza alla

Guardia, santa tecnologia!"

Inizia con una verve per cui il

sacro si fa divertente: "In paradiso in carrozza? No, d'accordo; ma al

Santuario della Guardia, ci si va proprio in carrozza". E' il titolo de “Il Nuovo Cittadino",(il

giornale cattolico genovese con cent'anni di storia 1873/1974 su cui dovetti

fare la mia tesi per la scuola di specializzazione in Comunicazioni Sociali

all'Università cattolica e in fondo mi

appassionai anche per la storia di quegli anni d’intensa evoluzione e di

progresso) nel numero del 24 giugno 1934

per celebrare l’inaugurazione del secondo tronco della Guidovia che portava al

Santuario. Finalmente lo si poteva raggiungere non solo a piedi, a dorso di

mulo o col carro, bensì comodamente seduti su un mezzo di trasporto moderno.

E non si può vivere a Genova

senza essere profondamente devoti alla Madonna della Guardia, per cui ecco una

foto giovane di me con mio marito seduti sugli scalini del Santuario e dopo una

primaverile scarpinata a piedi per raggiungerlo (se no, che voto o buon

proposito sarebbe se non si va a piedi...)

La Guidovia, come spiegato

nell’articolo fu finanziata da Carlo Corazza, imprenditore e azionista delle

“Autovie Piacentine” che, malato di polmoni, era tornato in salute dopo essersi

recato al Santuario su suggerimento di alcuni marinai genovesi: è la prima ed

unica applicazione in Italia di un originale brevetto dell’ingegnere piacentino

Alberto laviosa (1877-1959): la “ruota con cerchione in gomma e bordino

metallico” che scorrendo sulle apposite rotaie assicurava un’alta aderenza

anche su pendenze elevate come appunto è la salita alla Guardia. La Guidovia

rimase attiva per 38 anni anche in tempo di guerra, permettendo lo sfollamento

quotidiano dalla città. Si giungeva in 45 minuti al Santuario con varie fermate

intermedie. L’impianto cadde in disuso con il diffondersi della motorizzazione

privata e delle autocorriere e venne chiuso il primo novembre 1967.

La maggior parte del materiale

rotabile fu venduto “a peso ferro”, ma alcune motrici sono state conservate.

La n. 1 prima trasferita a

Piacenza presso la sede della società di Laviosa, le “Autoguidovie Italiane”,

ancor oggi è visibile presso il Museo dei Trasporti di Villa Fantasia sul Lago

Maggiore; la n. 7 ceduta al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano ed

esposta all’aperto è stata distrutta dalla intemperie, le altre sono state

vendute a privati e trasformate dagli usi più diversi: la n.11 a Travo in

Valtrebbia è diventata

uno “studio d’artista”, la n.4

un guardaroba per discoteca…

Non solo, ogni anno arriva

puntuale il tributo del Presepe di Geo, quando il faro della Guidovia - grazie

al modellino realizzato da Bruno Pedemonte- illumina la salita del Monte

Figogna su cui sorge il Santuario nella notte di Natale.

E come non concludere per far

meglio ancora capire al lettore con questa splendida cartolina di un Caproni

della Piaggio?

Una vera

eccellenza ligure ed italiana

per immaginare altri

splendidi traguardi.

Luigi Pasquali e

Mario Zerbarini

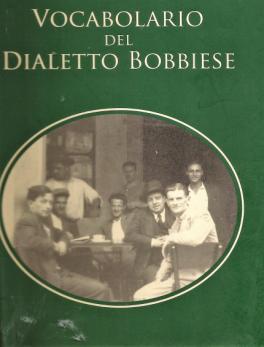

Vocabolario del dialetto

bobbiese

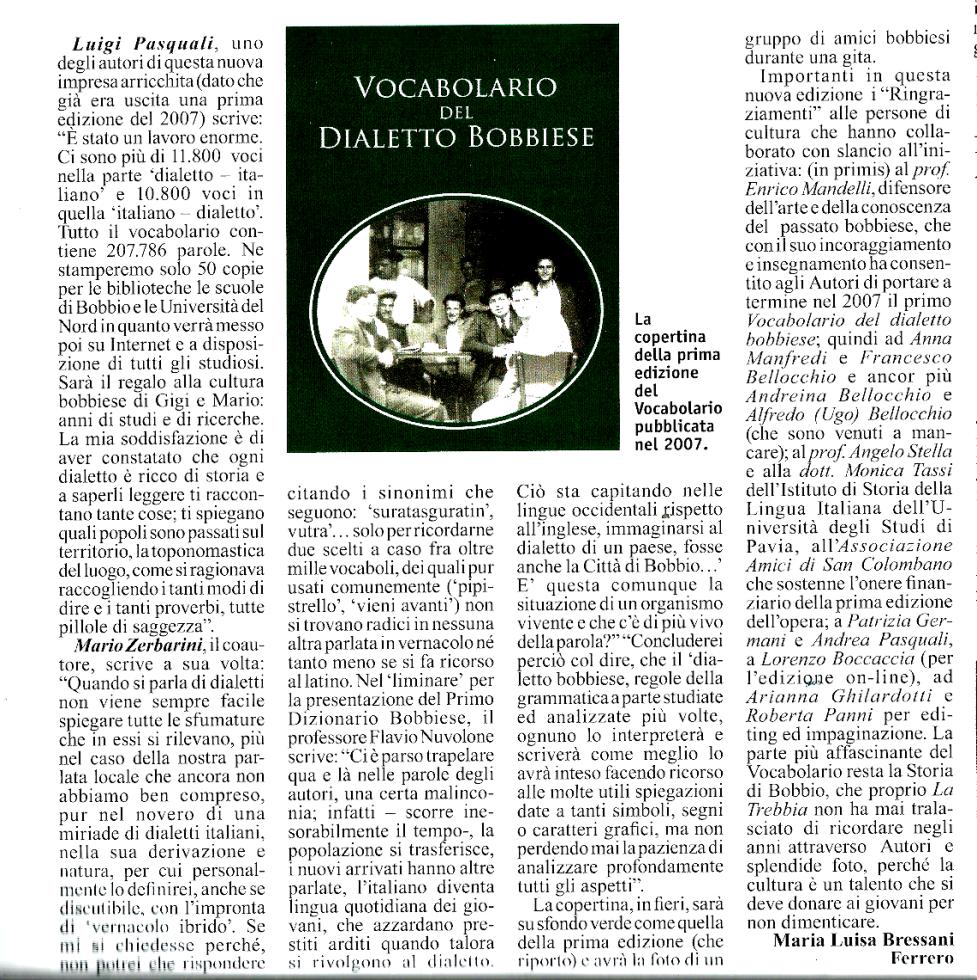

Luigi Pasquali, uno degli

autori di questa nuova impresa arricchita (dato che già era uscita una prima

edizione del 1907) scrive: “È stato un lavoro enorme ti basti sapere che ci

sono più di 11.800 voci in quello dialetto – italiano e 10.800 voci su quello

italiano – dialetto. Tutto il vocabolario contiene 207.786 parole. Quello in dialetto

– Bobbiese contiene 11.400 voci ca.

Ne stamperemo solo 50

copie per le biblioteche le scuole di Bobbio e le Università del Nord in quanto

verrà messo poi su Internèt e a disposizione di tutti gli studiosi. Sarà il

regalo alla cultura bobbiese di Gigi e Mario. Sarà il nostro regalo per la cultura bobbiese anni di studi e

di ricerche. La mia soddisfazione è di aver constatato che ogni dialetto è

ricco di storia e saperli leggere ti raccontano tante cose; ti spiegano quali

popoli sono passati sul territorio, la toponomastica del luogo, come si

ragionava raccogliendo i tanti modi di dire e i tanti proverbi (tutte pillole

di saggezza). Tutto questo

è nel nostro vocabolario”.

Non solo Luigi ci tiene a precisare che niente è più sbagliato che

indicare come “volgare” un dialetto come quello bobbiese. Infatti tutte le

famiglie nobili delle cittadina parlavano il dialetto con piacere e lo suavano

come un biglietto da visita per indicare l’appartenenza ad una comunità, ricca

di storia e culturalmente avanzata. Nei larghi saloni delle case nobiliari si

svolgevano incontri per ritrovi culturali, più o meno di svago,divertimento con

balli recite dove il dialetto bobbiese si sviluppava in una modalità raffinata

e signorile”.

Mario Zerbarini, l’altro coautore, scrive a sua volta: “Quando si para

di dialetti non viene sempre facile spiegare tutte le sfumature che in essi si

rilevano. più nel caso della nostra parlata locale che ancora non abbiamo ben

compreso, pur nel novero di una miriade di dialetti italiani, mella sua

derivazione e natura, per cui personalmente lo definirei, anche se discutibile

, con l’impronta di ‘vernacolo ibrido’.

Se mi si chiedesse perché, non potrei che rispondere citando i sinonimi

che seguono: ‘suratasguratin’, vutra’… solo per citarne due scelti a caso fra

oltre mille vocaboli, dei quali pur usati comunemente (‘pipistrello’, ‘vieni

avanti’) non trovano radici in nessuna altra parlata in vernacolo né tanto meno

se si fa ricorso al latino.

Nel ‘liminare’ sottoscritto al prof. Flavio Nuvolone per la

presentazione del primo dizionario bobbiese, il Professore scrive:”…ci è parso

trapelare qua e là nelle parole degli autori, una certa malinconia; infatti –

scorre inesorabilmente il tempo-, la popolazione si trasferisce, i nuovi

arrivati hanno altre parlate, l’italiano diventa lingua quotidiana dei giovani,

che azzardano prestiti arditi quando allora si rivolgono al dialetto. Ciò sta

capitando nelle lingue occidentali rispetto all’inglese, immaginarsi al

dialetto di un paese, fosse anche la Città di Bobbio…” E’ questa comunque la

situazione di un organismo vivente e che c’è di più vivo della parola?

Concluderei perciò col dire, che il ‘dialetto bobbiese, regole della

grammatica a parte studiate ed analizzate più volte, ognuno lo interpreterà e

scriverà come meglio lo avrà inteso facendo ricorso alle molte utili

spiegazioni date a tanti simboli, segni o caratteri grafici non perdendo mai la

pazienza di analizzare profondamente tutti gli aspetti”.

Gigi

Pasquali – Mario Zerbarini

NUOVO

VOCABOLARIO BOBBIESE

La nuova copertina, su sfondo verde come quella della

prima edizione che qui pure riporto, però con la foto di un gruppo di amici

bobbiesi durante una gita.

(Dal

Vocabolario)

RINGRAZIAMENTI (indispensabile ricordare questa pagina per

far capire quante persone si sono appassionate all’opera dando il contributo

della loro competenza).

C

on la pubblicazione del Nuovo Vocabolario bobbiese, pensiamo

di aver por-tato a termine quella ricerca di vocaboli dialettali iniziata tanti

anni fa e che avevamo voluto al fine di fermare nel tempo la parlata dei nostri

padri, in modo che il loro linguaggio, il loro modo di essere, la loro cultura

non venissero dimenticati.

Un pensiero va al prof. Enrico

Mandelli, a riconoscimento dell’amore che ha sem-pre dimostrato verso la Città

di Bobbio: uomo di cultura, difensore dell’arte e della conoscenza del nostro

passato, con il suo incoraggiamento e insegnamento ci aveva consentito di

portare a termine nel 2007 il primo Vocabolario

del dialetto bobbiese.

Non possiamo nemmeno dimenticare

tutti coloro che ci avevano aiutato nelle no-stre ricerche, fornendoci vocaboli

e suggerimenti: ricordiamo Anna Manfredi e Francesco Bellocchio e ancor più

Andreina Bellocchio e Alfredo (Ugo) Bellocchio, che sono venuti a mancare.

Anche al prof. Angelo Stella e

alla dott. Monica Tassi dell’Istituto di Storia della Lingua Italiana

dell’Università degli Studi di Pavia vanno il nostro ricordo e la no-stra

gratitudine: il loro prezioso aiuto ci ha permesso di effettuare un lavoro

equili-brato e tecnicamente alla pari dei più qualificati dizionari dialettali.

Un grazie all’Associazione Amici

di San Colombano che aveva sostenuto l’onere finanziario della prima edizione

dell’opera, che resterà comunque nel tempo e potrà essere di supporto a futuri

e possibili studi del nostro dialetto insieme a questa nuo-va edizione, che

integra ampiamente la ricerca dei vocaboli.

Ringraziamo Patrizia Germani e

Andrea Pasquali per la collaborazione.

Un particolare ringraziamento a

Lorenzo Boccaccia, che, con il suo talento profes-sionale, ha messo a

disposizione il supporto tecnico per la pubblicazione online di questa seconda

edizione.

Siamo grati anche ad Arianna

Ghilardotti e Roberta Panni per l’editing e l’impaginazione.

Gli

Autori

INTRODUZIONE

A

ffrontare un’impresa di ampio

respiro come la compilazione di un vocabo-lario ci ha portato a dover superare

diverse difficoltà, tra cui la necessità di decidere come rappresentare i suoni

del dialetto e come raccogliere tutte le parole da inserire. L’incertezza era

capire se bisognasse indicare solo la terminolo-gia più remota oppure,

indistintamente, tutti i vocaboli della parlata corrente.

In questi ultimi decenni

l’evoluzione dell’italiano, che ha visto nascere tanti nuovi vocaboli, ha

portato all’esigenza di esprimere anche nel dialetto bobbiese le nuove parole

derivate da avvenimenti e scoperte tecnologiche propri di questo periodo

storico. La rappresentazione dei suoni è stata perciò affidata al prof. Angelo

Stella, docente di storia della lingua italiana dell’Università di Pavia e

illustre membro dell’Accademia della Crusca. Egli, trovando interessante il

nostro lavoro, ha affiancato agli autori la dott. Monica Tassi, affinché il

vocabolario potesse avere tutti i requisiti necessari per trovare posto tra i

tanti studi già esistenti sulle parlate locali e consegnare, così,

definitivamente il dialetto bobbiese alle generazioni future.

L’inserimento di termini d’uso

attinenti a tematiche più attuali è stato possibile ascoltando ed interrogando

le persone che ancora oggi parlano il dialetto.

In ogni caso, va evidenziato che

anche il bobbiese, come ogni parlata vernacolare, non può più dirsi

“autentico”, sia per l’influenza esercitata dagli abitanti scesi dai paesi

limitrofi, sia per gli interventi della popolazione indigena stessa, che,

essen-dosi recata in altre città per necessità di lavoro, ha introdotto nuove

terminologie.

***

Il presente lavoro, che riprende e

approfondisce la ricerca a suo tempo svolta dal Prof. Enrico Mandelli nel

volume Il dialetto bobbiese,

sviluppa il vocabolario qua-le strumento di futuri studi sulla nostra parlata.

Occorre precisare che, se altri

dialetti hanno avuto la fortuna di usufruire di insigni maestri che con le loro

opere e studi hanno fissato canoni e regole, non altrettanto si può dire della

parlata dialettale bobbiese. Anche attingendo ai pochi scritti a noi pervenuti,

la mancanza di un consimile patrimonio di base non consente, quindi, di

comprendere appieno la peculiare evoluzione di questo dialetto nel tempo.

Bobbio, pur nel suo isolamento, ha

modificato nei secoli l’idioma parlato; tale cambiamento si è maggiormente

accentuato dopo gli anni Cinquanta. Con la fine della Seconda guerra mondiale e

l’avvento di una civiltà industrializzata, la città, defilata dalle grandi vie

di comunicazione, ha subito il più massiccio spopolamen-to; intere generazioni

di giovani sono state costrette a trasferirsi nei grandi centri alla ricerca di

un posto di lavoro.

Gli

artigiani, i negozianti, i giornalieri venivano man mano sostituiti dagli

abitanti del contado che, approdando a Bobbio, vi portavano anche il loro

linguaggio. Di conseguenza il dialetto bobbiese si è velocemente modificato,

subendo l’influsso di chi proveniva dall’hinterland cittadino con inflessioni

linguistiche diverse e del tut-to nuove.

Pochi conoscono ancora l’antica

parlata dei nostri avi; i giovani parlano ormai l’italiano e gli anziani si

adeguano, cancellando così specifici modi di dire, costumi e tradizioni.

Il presente lavoro, pertanto,

vuole rendere le nuove generazioni consapevoli del passato storico su cui si

fondano le conoscenze pervenute fino ai giorni nostri, gra-zie a quel gustoso e

colorito linguaggio la cui identità è senza ombra di dubbio da rivisitare in

tutta la sua interezza.

***

Sono già trascorsi quindici anni

da quando abbiamo scritto questa introduzione e pubblicato la prima edizione

del vocabolario; in tutto questo periodo le nostre ri-cerche non si sono mai

fermate. Abbiamo trovato vocaboli nuovi usando un meto-do semplice e divertente,

anche se impegnativo: ci siamo messi a scrivere nel no-stro dialetto brani di

prosa, poesie, ricette, non tralasciando mai di ascoltare coloro che ancora lo

parlano. Questo continuo approfondimento è nato dalla consapevo-lezza che ci

sono sempre meno giovani che si esprimono nella parlata dei nostri avi e dalla

necessità di arricchire sempre di più il nostro frasario dialettale.

Inoltre abbiamo ritenuto opportuno

mettere online il vocabolario revisionato e ar-ricchito, a disposizione di

tutti i bobbiesi e degli appassionati dialettologi italiani, perché il nostro

dialetto non venga dimenticato e serva come base per nuovi studi.

IL

DIALETTO BOBBIESE

Il dialetto bobbiese appartiene ai

dialetti dell’Italia settentrionale, conosciuti col nome di gallo-italici, che

comprendono i gruppi ligure, lombardo, piemontese e emiliano-romagnolo. Come

tutti i dialetti italiani, il bobbiese deriva dallo sviluppo e dalla

trasformazione del latino volgare, arricchito nel tempo dall’apporto

lingui-stico dei popoli che si sono avvicendati sul nostro territorio.

Il sermo vulgaris aveva già le sue radici nel sostrato celtico, la

lingua parlata degli abitanti del luogo prima dell’arrivo dei Romani, ossia i

Galli, una popolazione cel-tica proveniente dai territori dell’attuale Francia.

L’influenza celtica si nota,

soprattutto nella fonetica delle parole: ad esempio, nel suono vocalico «ö»,

che equivale al suono «eu» francese, nella «ü» dialettale, cor-rispondente alla

«u» francese, e inoltre nei diversi suoni nasali. Dalla parola latina durum deriva dür, da ostium, üs, da folia, föia, da hinc hodie, incö, per citare solo alcuni esempi.

Meno importante fu invece

l’influsso celtico sul lessico. Ricordiamo alcuni voca-boli: brenta (recipiente di legno per il

vino), mascarpòn (mascarpone), magiüstar (fragole), brich (punta rocciosa), sgürè (raschiare, lucidare), bgnòn (gonfiore cuta-neo), garòn (coscia).

La valle del Trebbia, in

particolare Piacenza, abitata già al tempo delle popolazioni terramaricole, fu

in seguito dominata da Liguri, Etruschi e Galli Boi, per passare

successivamente ai Romani (dal 218 a.C.). La loro lingua ebbe il sopravvento e

si impose su quella delle popolazioni locali. Mentre le persone colte parlavano

il lati-no, il popolo adottò il sermo

vulgaris, che in seguito, per evoluzione graduale, dette origine ai vari

dialetti locali.

Con la caduta

dell’Impero romano, l’Italia subì l’invasione di vari popoli. Verso il 450

d.C., i Goti, gli Unni, i Burgundi e diverse altre tribù barbariche di origine

germanica scesero alla conquista della Lombardia e dei territori limitrofi; tra

que-ste, quelle che ebbero più peso per la nostra storia furono i Longobardi.

Era l’anno 572 d.C. Ai Longobardi seguirono i Franchi, altra popolazione di

origine germani-ca, che scesero in Italia al seguito di Carlo Magno nel 774

d.C. Tutte queste popo-lazioni non imposero però la propria lingua, come

avevano invece fatto i Romani, ma si impossessarono di quella delle popolazioni

locali, portandovi ovviamente nuove terminologie, come del resto avviene ancora

oggi quando due gruppi etnici di idioma diverso si incontrano e sono costretti

a convivere.

Dopo questa

introduzione dal Vocabolario stesso,

per far meglio capire riporto la prima parola alla lettera A e l’ultima alla Z che contiene una sessantina di

voci.

A

a prep.

a. Pensè ad l’ètar,

pensare ad altro; andè a Lisàndria,

andare ad Alessandria; andè

a ra céza, andare alla chiesa; andè

ar Pènaz andare al Penice; dìl a u pupè, dillo al

papà; l’espressione «diglielo alla mamma», onde e-vitare l’accostamento

omofonico tra l’articolo e la preposizione, non è dìgōl a a màma,

ma «diglielo con la mamma» digōl cón a màma; dàgōl a i òm,

daglielo agli uomini; dàgōl a e dòn, daglielo alle donne. Può

assumere la for-ma eufonica ad davanti a parola che comincia con vocale.

a pron.

atono sogg. A vègn, io vengo; a vègna, ella viene; a

gnùma, noi veniamo; a gnìv, voi venite.

a art.det.femminile.

A mama, la mamma.

abaìn s.m. (l’abaìn) abbaino

Z

zabaglione s.m. (ar) sambaiòn.

zuppiera s.f. (a) grilèta, süpéra

(in mezzo alla

sessantina di voci c’è anche la definizione di strega o cartomante)

zingara s.f.

(a) séngra; (a) stròluga, che legge la mano.

zingaro s.m. (u) singàr, (u) stròlugh.

Tutto questo prova

la vivacità del dialetto, superiore a quella della lingua italiana.

Vorrei però

ricordare dei due meritevoli autori, Luigi e Mario, anche altre loro fatiche

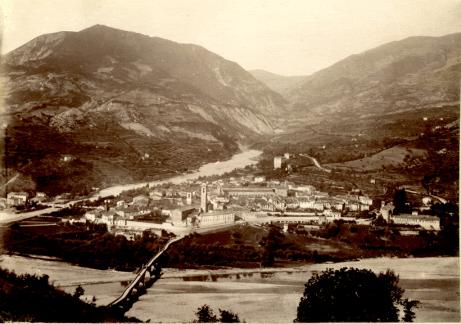

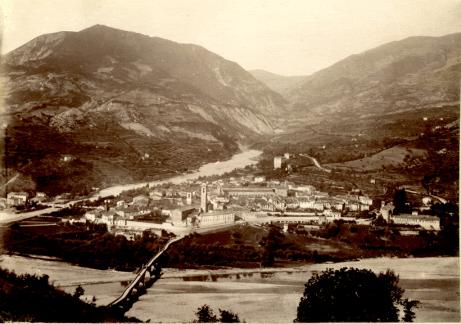

Luigi è autore de “ilnotiziariobobbiese.net” da cui

riporto una foto antica di Bobbio e l’altra - molto suggestiva - per come

appare vista dal Ponte Gobbo

Mario è autore di altre pubblicazioni tra cui quella

dedicata a Giuseppe Colombetti e ora di un libro su Margaret Stokes Sei mesi in Appennino (Edizioni L'Erta) -Viaggio di una scrittrice irlandese sul

finire dell’Ottocento sulle tracce di San Colombano.

Mario

nel suo scritto ha ricordato il prof. Flavio Nuvolone, nato in Val Trebbia e

alla quale ha dedicato i volumi di Archivum Bobiense, editi da lui e con

l’apporto di studiosi da tutto il mondo. Ha continuato così l’opera iniziata

nel 1979 da monsignor Michele Tosi. La morte prematura di Nuvolone, docente a Friburgo, è stata ricordata con

queste parole da un giornale svizzero: “colto, generoso, disponibile” e lascia

in chi l’ha conosciuto un indelebile ricordo di uomo probo.

Mi

piace concludere con la dolce dedica del Vocabolario:

Alla

Città di Bobbio

Nella nostra

parlata,

la storia dei nostri

padri

e della nostra civiltà

Per maggior informazione sugli autori allego la

segnalazione di altre loro opere: Luigi nel 2003 pubblica Cento anni di storia

bobbiese, nel 2005 con Paolo Mozzi il testo Unione Sportiva Bobbiese- 90 anni

di storia e nel 2013 Unione Sportiva… a 100 anni; nel 2009 pubblica Grammatica

Bobbiese.

Mario entra

nel Consiglio d’Amministrazione dell’Ospedale di Bobbio. E’ tra i fondatori

della Famiglia Bubièisa e con Luigi ne cura la sezione Arte e Cultura.

Nel 1995 insieme riescono a pubblicare Il dialetto

bobbiese, libro del prof. Enrico Mandelli. Mario scrive ed interpreta con la

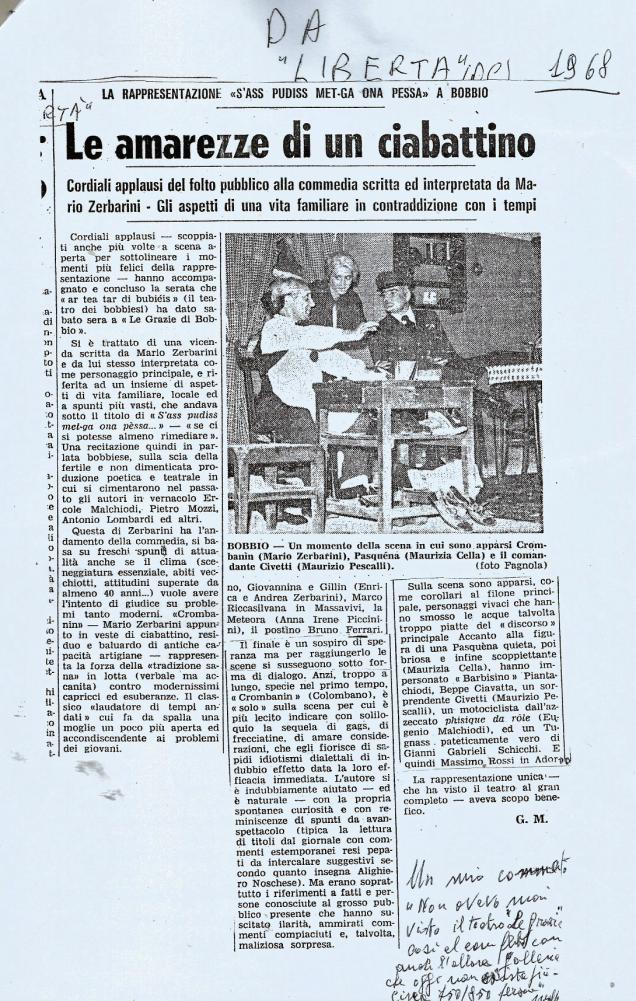

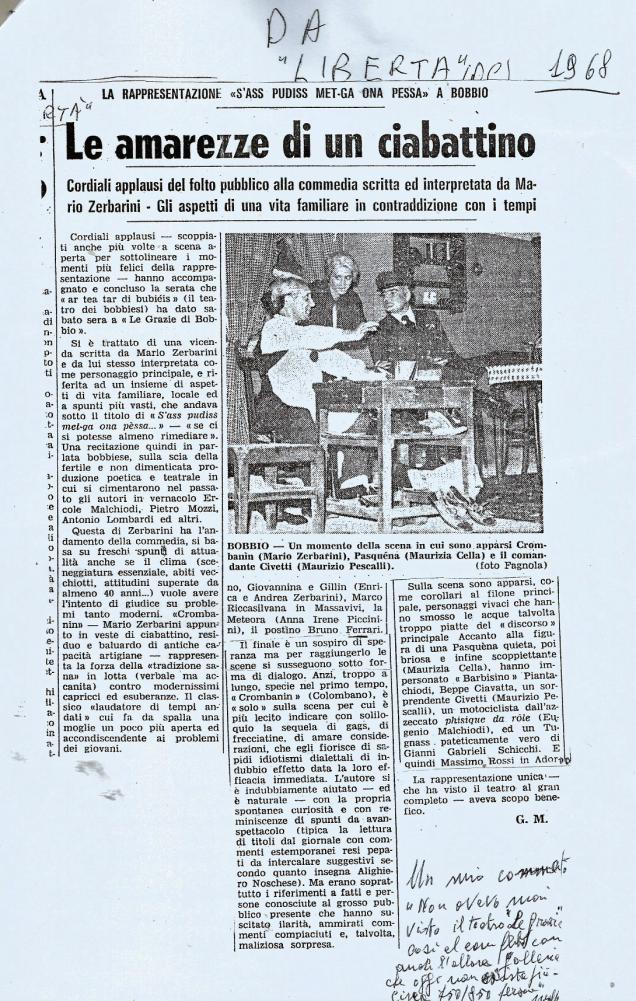

figlia Enrica una commedia di successo “S’as

pudissa mètga ona pèsa” che fu

rappresentata una volta sola nel settembre 1978 e fu registrata da Telelibertà:

basata su conflitti tra generazioni e vi si intravedevano quelli che sarebbero

diventati poi “i paninari” degli anni Ottanta. Mario pubblica anche alcuni libretti di poesie. Qui inserisco

l’articolo dello storico giornalista di Bobbio, Gino Macellari scritto sulla

commedia.

Ma è una caratteristica degli autori bobbiesi forse

per quell’aria di antica cultura che hanno respirato a Bobbio di non star mai

fermi.

Ecco quindi l’ultima intrapresa di Mario: ha

pubblicato con la supervisione dell'art director Eliana Ferioli (il cui nome si

lega alla splendida rivista Gardenia) Sei

mesi in Appennino - Sulle tracce di San Colombano: il viaggio di una scrittrice

irlandese sul finire dell’Ottocento.

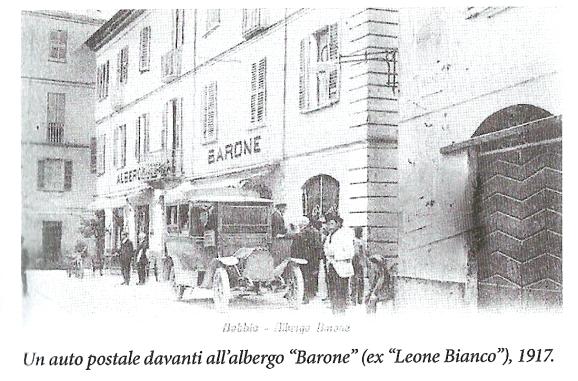

La scrittrice è Margaret Stokes e non ho mai letto

tra i tanti libri su Bobbio, pubblicati con belle foto, uno così interessante

anche per il fatto che Margaret era già allora un'abile fotografa ed ha

illustrato il suo racconto con foto d’epoca (come si chiamerebbero oggi)

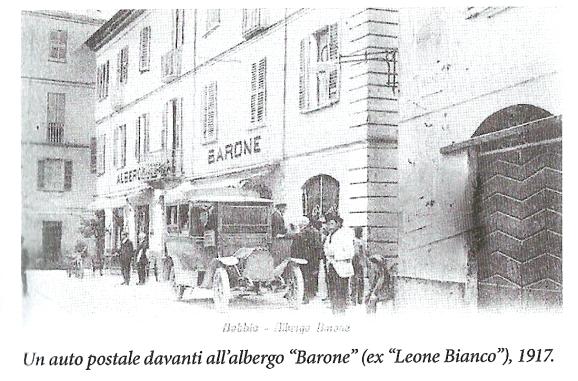

davvero suggestive. Ci danno luoghi e paesaggi dell'anima come questa

rirpoduzione dello storico Albergo Barone dove soggiornai con i miei genitori

da bimba.

Interessantissimo questo libretto, pubblicato da Le

Edizioni L’Erta.

Solo per citarne uno spunto, quando la Stokes arriva

a Piacenza, dove pernotta prima di proseguire per Bobbio, visita la città e si

meraviglia che non vi sia un’Accademia

delle Belle Arti e non si possa avere foto dei pregevoli affreschi delle chiese

che hanno un’architettura molto interessante. Ci dice che il Duomo, iniziato

nel 1133, è romanico lombardo. Si meraviglia pure di quanto siano vuote le chiese,

anche se in passato Piacenza era stata chiamata “la fedele”.

Sorprendente quanto racconta Mario di questo

documento che ha fatto diventare libro: è rimasto nei cassetti degli Archivi

Storici Bobiensi (A.S.B.)per 132 anni,

solo perché scritto in lingua inglese. Mario tra i cinque e sette anni apprese

dalla nonna paterna Carolina la storia di questo evento che lei da ragazza

aveva personalmente vissuto. Accadde poi che Enrica, figlia di Mario e laureata

in Lettere frequentando gli A.S.B., ebbe in dono dallo scomparso don Angiolino

Bulla una copia tradotta da Santino Poggi che era stato professore del padre e

che conosceva ben otto lingue tra cui l’aramaico. Così Mario si è sentito in

dovere di rendere giustizia sia al suo antico professore, sia alla nonna che

per prima lo aveva introdotto a questa storia vera e di straordinaria cultura e

ne ha fatto un “prezioso” libro.

Per concludere allego anche il mio articolo sul

Vocabolario comparso su La Trebbia

giovedì 3 giugno 2021.