Questa pagina s’intitola “i fiori” perché ad

ogni Autore è accostato un fiore che ricorda il suo libro.

INDICE

1)

Claudio Papini, L’attualismo,

De Ferrari,2023

2)

Claudio Papini,

Elementi di filosofia della scienza, De Ferrari, 2024

3)

Enrico Halupca, Batiscafo Trieste, Presentazione

4)

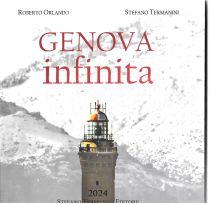

Roberto Orlando e

Stefano Termanini Genova infinita, Ed. Stefano Termanini, 2024

5)

Roberto Vecchioni, Tra

il silenzio e il tuono, Einaudi,2024

L’ATTUALISM0 e ELEMENTI

Di Filosofia della Scienza

di

CLAUDIO PAPINI

Per questi libri del

prof. Claudio Papini ho pensato al papavero perché con la sua fiamma indica che

dobbiamo concentrarci su quanto è attuale e per capire l’attualità è

indispensabile saper di filosofia.

Sarà la recensione ad

indicare in breve cosa il Professore intenda per Attualismo e cosa nel suo

libro successivo. Perché mi succede di pensare e ripensare come recensire in

modo appropriato dato che non frequento più la filosofia dai tempi del liceo e

intanto che penso il Professore riesce a mandare in stampa un altro dei suoi

preziosi libri.

Non solo il primo

Autore che ci presenta in Attualismo si chiama Papafia

quindi il nome ha una certa assonanza con papavero e con la sua fiamma.

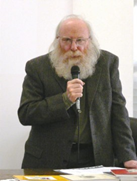

Prof.

Claudio Papini

“La

comprensione della filosofia richiede in precedenza cognizioni, elementari di

teologia e fisica, storia e biologia, estetica e letteratura, tutto un

materiale che via via vien macinato al mulino del filosofo”.

Queste parole inserite in un libro del Prof. Claudio Papini

indicano come sia arduo per chi non ha più seguito studi di filosofia dopo il

liceo recensire i suoi libri pur se scritti con cartesiana chiarezza, però ne

do ora alcune indicazioni.

L’Attualismo

E’ del 2023: nasce come i precedenti testi dalla collaborazione di

Claudio Papini con l’Editore Gianfranco De Ferrari per cui è diventato

direttore della collana “Amici del Libero Pensiero”. De Ferrari nato nel 1937,

fondò l’omonima casa Editrice nel 1985 poi diventata anche Fondazione

culturale onlus con una produzione annuale di 80 titoli ed un catalogo di circa

1000 volumi pubblicati. Nel 2006 con la Fondazione Sorriso Francescano avviò un’attività parallela

rivolta al sociale con la sigla De Ferrari & Devega – Edizioni

musicali. La Fondazione custodisce l’Archivio di Edward Neil già musicologo di fama

internazionale.

La collaborazione di Claudio Papini con De Ferrari inizia nel

1968 con la pubblicazione di “Marx” di Ernst Ingmar Bergman, il Professore ha una lunga esperienza didattica nei

Licei genovesi, sia il Colombo che il D’Oria. Per De Ferrari la sua ultimissima

opera è il commento a Pietro

Nurra, Genova nel Risorgimento (pensiero e Azione) e dai suoi libri c’è sempre

molto da imparare.

Vengo in tema a L’Attualismo che ho citato nella pagina del mio

sito “4 fiori” associandolo al papavero anche perché l’introduzione inizia

raccontandoci del liberale Novello

Papafava de’ Carraresi, presidente RAI dal 1961 al’64. Questi nel ‘1922 scriveva che

la guerra del 15/18 era stata la fine dell’umanesimo, in quanto aveva sconfitto

la civiltà nata dal Rinascimento, umanistica e illuministica. La Chiesa

cattolica “depositaria di una morale assoluta ed erede della tradizione

aristotelica-tomistica ne era un’avversaria irriducibile”.

Il pregio della scrittura del Professore si rivela in aneddoti o

in questo incipit nel ricordare alcune canzoni che divennero cavalli di

battaglia di Achille

Togliani nel 1920 ma mescolandole insieme ci colpisce con “nel 1919

vestita di voile e di chiffon… riparammo per la pioggia in un portone”. E il

colpo di genio o il sottile umorismo è il riunirle anche a “Signorinella

pallida, dolce dirimpettaia del quinto piano”. Si crea un’atmosfera romantica

che rende sopportabile il ricordo della guerra. Gli avvenimenti essenziali di

questa e di ciò che ne provocò lo scoppio sono indagati con assoluto rigore.

Tutto questo per portarci a riflettere sul fatto che realismo e idealismo sono accomunati dalla realtà che diviene. E così siamo condotti come

per mano a capire che l’attualismo “la legge dell’uomo” ci dice “pensa” ed è

rivolta a ciascuno di noi perché nel “nosce te ipsum” consiste la suprema legge

etica dell’uomo.

Non solo: anche per la tecnica la suprema legge etica è

“pensare”, conoscere se stessi come volontà di

potenza. L’evidenza del divenire può essere assimilata all’esperienza che si

traduce nell’atto del pensiero e questo è trascendentale. Tale evidenza porta

sulle spalle – come conclude il Prof. l’intera storia del mondo. Bisogna però

arrivare a “pagina 38” per capire bene il titolo del libro, perché

richiamandosi a Gentile il Prof. ci spiega che la

posizione estrema dell’idealismo può anche essere chiamata idealismo attuale o

attualismo.

Da notare la bella cover di Nicola Ottria, in cui Giovanni Keplero difende la madre dall’accusa di stregoneria, realizzata

a Genova nel 1970. E qui si scopre anche un’altra freccia all’arco di Papini: è

un appassionato ed intenditore d’Arte e Ottria è un artista nato a Genova nel

1943 le cui opere sono passate in asta ben nove volte. Ne allego l’immagine

perché sembra di un antico profeta.

Elementi di filosofia della scienza

Penultimo testo di Papini ha di nuovo la cover di Ottria.

Ma

prima di entrare

nel merito del testo mi soffermo un attimo su Edward May, l’Autore cui Papini dedica

questo libro e traggo alcuni spunti del retro della cover che parla di

lui. Nato Nel 1905 a Mainz e morto nel

1956 a Berlino, è stato un biologo tedesco, teorico della scienza

(epistemologo) e filosofo della natura, interessato anche alla zoologia per cui

ottenne il dottorato di ricerca presso l’Università di Francoforte. Nel 1942

lavorò Presso l’Università di Monaco e non fu arruolato dalla Wehrmacht causa

la sua sofferenza cronica ad un orecchio. Però riuscì a servire il suo Paese

nella Seconda guerra mondiale perché nominato capo del Dipartimento di

Entomologia per la ricerca scientifica della Difesa. Si occupò delle cause del

proliferare dei topi nelle fogne dei campi di concentramento e sviluppò nuovi

antidoti contro l’infestazione di zanzare specie quelle che trasmettevano la

malaria. Partecipò a progetti di guerra biologica fu imprigionato nel 1945 ma

rilasciato perché il suo lavoro scientifico era stato ritenuto valido solo

nell’intento di combattere gli insetti e si era rifiutato di fare esperimenti

sugli esseri umani. Nel 1947 fu testimone ai processi di Norimberga. Ma

l’aspetto di questo eccezionale ricercatore così come presentato da Papini, l’aspetto

che più mi ha fatto entrare in sintonia è stato il suo aver condotto ad inizio

carriera ricerche sulle libellule presso il Museo Seckenberg.

Penso

che in natura le libellule siano l’essere più ricco di grazia del creato più

ancora delle farfalle perché la loro presenza è anche accompagnata dal suono

delle ali. E’ come se suonassero per noi.

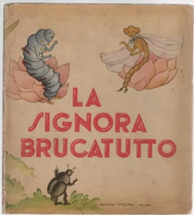

Ricordo

personale:

ritorno

con la memoria a quei piccoli libri che mio padre mi leggeva da bimba e tra

questi c’’era la “Signora

Brucatutto” che parlava appunto della

trasformazione e nascita di una leggiadra libellula. E - sorpresa – andando su Internet

ho trovato che quel libricino fu edito per la prima volta nel 1940 ed oggi è

diventato oggetto di antiquariato al punto che su un sito viene venduto a 250

dollari. Un libro per bimbi di quel valore!

Allego

l’immagine nata dall’immaginazione degli illustratori Monti e Iolanda Colombini

Grande merito di Papini è riportare alla

memoria personaggi del passato dalle vite interessanti e che ancora ci possono

insegnare.

La prima edizione è del 1951 e nel 1961 è

approdato a Genova con il titolo Forze geometriche, testo curato

da Papini per De Ferrari.

Il testo è riccco di spunti o frasi su cui

riflettere, come “Nessuna constazione

sperimentale è in grado d’imporre una data geometria”, opp. “Il principio del

pensiero non è in nessun modo un dato, ma un’origine”, o ancora:”La libertà di

scelta non vale solo per la geometria, anzi si può far valere in tutti i

problemi fondamentali della ricerca scientifica”, o riguardo ‘L’induzione’ che

si può intendere come salita dal particolare all’universale mentre la deduzione

sarebbe la discesa dall’universale al particolare: però le cose sono in

realtà straordinariamente sviluppate e

complesse”.

Tanto su cui riflettere e la conclusione è che non si può concepire una rappresentazione

chiusa del mondo.

In conclusione:

“Filosofare significa lavorare intorno a dei

problemi, precisamente quelli che sono riservati al pensiero puro e le scienze

particolari con i loro strumenti e metodi non possono afferrarli”.

BATISCAFO TRIESTE

di ENRICO HALUPCA

L’11 maggio ore 11

allo Yacht Club Adriatico Enrico Halupca ha

presentato il suo libro “Il Trieste” nell’incontro intitolato L’impresa del

Batiscafo Trieste. La casa editrice Italo Svevo di Trieste sarà presente al

Festival MareinFvg proprio con questo testo.

Per ricordare Halupca ho scelto la genziana fiore dei monti che ha il

colore del mare perché non c’è triestino che non abbia fatto escursioni in

Carso e che non sia amante del mare.

Ad Halupca

devo gratitudine perché quando pubblicai con Lint

(editrice triestina) il libro tratto dalle lettere dei miei genitori in tempo

di guerra e tra i dieci finalisti al Premio di Pieve di Santo Stefano (AR, Toscana) fondato

da Valerio Tutino e che raccoglie le memorie di tanti italiani mi guidò nella

pubblicazione per la Lint. Anzi una volta con grande

garbo mi fece presente che ero incorsa in un errore storico.

Quanto alla storia del

Batiscafo il 23 gennaio 1960 con a bordo Jacques Piccard (che lo aveva

progettato) raggiunse la profondità record di immersione (11mila metri sotto il

livello del mare) nell’abisso Challenger nella fossa delle Marianne.

Il batiscafo è esposto

al Museo navale di Washington.

GENOVA INFINITA

ROBERTO ORLANDO e STEFANO TERMANINI

Un libro raffinato che

richiede un fiore raffinato e queta orchidea mi è stata regalata il gennaio

scorso da Daniela Massocco e Andrea Guglielmino miei

allievi nella prima liceo classico del Doria (anno 1972/73).

Per questo testo mi

appoggio alle parole del retro della cover dei due autori: “abbiamo camminato

per la città. Se la sua bellezza è tanto esposta quanto nascosta, noi, ci siamo

detti, faremo la nostra parte per portarla tutta in luce. Raccontare deve essere

questo: mettere in luce. Con le immagini e con le

parole.

Allego alcune foto dal

libro che sono di Orlando

mentre i testi sono di

Termanini:

Elenco le immagini:

1)Galleria dorata di Palazzo Tobia Pallavicini; 2) il matitone; 3) Nervi passeggiata Anita Garibaldi, 4) la

cremagliera di Granarolo; il cibo è cultura: la Panissa; 5) Staglieno: Tomba

Oneto, angelo di Monteverde

TRA IL SILENZIO E IL TUONO

ROBERTO VECCHIONI

E’ la passiflora il fiore che si addice alla vita piena di successi ma anche

segnata dal dolore del geniale cantautore, poeta, scrittore di libri

Nel

programma televisivo “In altre parole”

di Massimo Gramellini, il “cantaprofessore” Vecchioni

come lo ha definito l’intervistatore Massimo ha definito il suo libro

<<Tra il silenzio e il tuono>> come un dialogo tra il suo corpo di

ragazzo in crescita con la sua anima, rappresentata dal nonno che non gli

risponde mai. Però gli parla e lo educa attraverso le persone che ha conosciuto

e ciò che la vita gli ha insegnato.

Ho

pensato di dividere il mio commento in

due parti: quella che riguarda il ragazzino in crescita e l’altra con le

esperienze del nonno.

Parte

prima.

Vecchioni da bimbo e poi da giovane, cosa

ricordare di lui? S’incomincia subito da quando dice:<<Più di tutto mi

piacciono le parole: le vorrei sapere tutte>>. (In Tv dirà che le parole

hanno dentro l’anima e questo è tanto più importante per chi come lui è stato

per tutta la vita professore di greco e di latino, per chi come lui ha

insegnato).

Tra

i suoi primi ricordi Napoli in casa di nonna Annunziatina, avara come Paperone. Gli zii gli regalavano chi

1000 chi 1500 lire e lui le spendeva tutte in giornaletti. Un ricordo di

autentica poesia quando gli occorre un incidente ed è costretto a letto ma di

sera vede “le luci, tante luci a rincorrersi per la meravigliosa via

Caracciolo, su su fino al Castello”.

Roberto ebbe un’istruzione elitaria presso l’Istituto Gonzaga dei Gesuiti e la

scuola dei sacerdoti come quelle delle suore, vedi le Marcelline avevano una marcia

in più rispetto a quelle statali: una tradizione di lunga data, che invece il

professore della scuola statale è costretto a crearsi ed inventarsi da sé.

Gli

piaceva il gioco del calcio e il suo idolo sportivo era il portiere Giorgio Ghersi “che si catapultava

sui centravanti avversari come un kamikaze (suo soprannome) sugli aerei

giapponesi. Nasce per lui anche

l’amicizia per un compagno che come lui, praticando il calcio, faceva il

portiere. Un’amicizia che s’interrompe quando lui compie un piccolo sotterfugio

per vincere e l’amico, molto leale, di lui non vuol più saperne: triste perdere

un’amicizia sincera!

A

scuola quando si trova a studiare Montale

suo padre gli dice: <<Uno che vede ciò che noi non vediamo>> e

questo è lo sguardo di ogni grande poeta. Con i compagni un po’ goliardi

criticano Carducci e c’è al riguardo una gustosa maldicenza di Salvatore Di Giacomo che a cena con

lui quando il Vate gli suggerisce di poetare in italiano per avere un pubblico

più vasto risponde: <<E lei dovrebbe togliere la mano dal ginocchio di

mia moglie perché chist’è ‘o paese ca se te prore ‘o

naso more acciso>>.

Pur se io non amo

il Carducci di lui bisognerebbe ricordare sempre quella frase: <<E sempre corsi e mai non giunsi

il fine>>, quindi il Vate aveva

dovuto sfangare parecchio per sé e la famiglia”. E c’è in una delle “risposte”

del nonno questa considerazione di un nativo dell’Amazzonia: <<Ma voi

correte, correte sempre: dovreste ogni tanti fermarvi e aspettare che la vostra

anima vi raggiunga>>.

In casa Vecchioni il padre Aldo,

giocatore d’azzardo e alle corse di cavalli, ebbe un colpo di fortuna. Trasferitosi

con la famiglia a Milano, vinse un milione e tutte le corse ippiche del 1954

con il cavallo Nelumbo comprato per due lire. Una fortuna che poi

si dissolve per il vizio del gioco al punto che in casa sono costretti a

mangiare a sera gli avanzi del mezzodì e diventa fondamentale per andare avanti

il ruolo della madre che Roberto ricorda con splendide parole. Ma anche del

padre dice: <<Ha perso una fortuna ed è per questo che l’ho amato

tanto>>. Felice Vecchioni

bimbo che è stato amato dai suoi genitori e li ha riamati.

Salto avanti negli anni quando è

diventato un ottimo allievo e poi sarà professore di greco e latino per tutta

la vita, ma per stare in ambito familiare salto a quando incontra la sua

seconda moglie Daria

Colombo, entrambi con un matrimonio

fallito alle spalle. Sarà lei a sostenerlo a spingerlo a coltivare il suo

“mestiere” di cantautore che a 44 anni con Samarcanda gli fa vendere 80mila copie.

Due cose mi vengono in mente perché un

libro piace tanto di più quanto più ci si immedesima in alcuni aspetti di esso.

Anch’io mi sono laureata in greco e

quando Roberto parla di Achille e Patroclo dissento da lui e da una narrativa moderna

che li vede amanti: certo che nella Grecia antica i costumi non erano plasmati

dal credo cristiano, ma tra i due eroi leggo una profonda amicizia più che un

rapporto intimo. Amore e Amicizia hanno entrambi alla base la lealtà che

implica fin il sacrificio di sé per il bene dell’altro, la persona che si vuol

proteggere.

E ritorno ad un altro ricordo personale

quando Daria sa della morte del figlio

Arri e grida: il ricordo è di

quando una camionetta di giovani militari cadde dal viadotto autostradale che

scavalla il torrente Nervi all’estremo levante di Genova. Il capo redattore

delle pagine di Genova de il Giornale andò a raccogliere le testimonianze e poi scrisse: “L’urlo nero

delle madri”, frase che non mi piacque

mentre ora attraverso lo stesso dolore di Daria capisco che meglio non avrebbe potuto dire.

In una pagina precedente Roberto ha parlato dei quattro figli: “Francesca (avuta dalla prima moglie) sfidante compulsiva in faccia al sole” che

per lui padre si può definire l’estate, Caro che “sa reggere di tutto: il germoglio di ogni possibile fiore” e per

lui è la primavera; Dodi “il

suo plagio sfacciato con la sua malinconia spavalda” e che sa studiare da

aquila e per lui è l’autunno, e poi c’è Arri, un inverno di neve dolce, tutto suo madre e lui lo ama proprio come

ama sua madre Daria.

Roberto è poeta anche in questi ricordi familiari.

Chiudo con poche parole sul titolo per

come lo interpreto.

Perché il tuono? È la paura dell’attesa

che si fa felicità del sogno avverato (e lui confessa di aver sempre paura

quando sale su un palco, ma poi arriva lo scroscio, il tuono degli applausi).

E il silenzio: il momento in cui si

concentra in se stesso per inventare, per far sognare

e farsi amare e ci riesce: la gente lo ama.

Seconda parte: il nonno in realtà non risponde ma parla di temi che gli sono

cari come il traffico caotico che gli fa produrre ben due “risposte”.

Mi viene in mente quando una volta ero

davanti alla stazione Brignole di Genova in coda e quando si mosse l’auto

davanti la seguii. Mi fermò il vigile: <<Non ha visto che il semaforo era

rosso?>>, ed io: <<Ho seguito l’auto davanti a me>>. Lui: <<Signora

Bressani ma quando Lei vede un’auto che si muove le va dietro come una pecora?>>.

Per fortuna non mi fece la multa. Vecchioni se la cava

con il vigile con molto più estro di me.

Invece davvero indimenticabili alcuni

suoi ritratti di persone che ha conosciuto come di Carlin Petrin fondatore di Slow food.

C’è una lettera ai professori Delle Piane Confalonieri e Vitulo in cui da grecista parla della democrazia

con questa definizione: <<Il potere, l’ordine costituito, il patto comune

per vivere insieme, in una parola la polis, è degli uomini, dei cittadini>>.

E ancora: <<Un mito, qualsiasi

mito, spiega come dal nulla nascano i comportamenti, i legami e infine le

leggi, quel modo imperfetto di convivere che si chiama democrazia>>. E

aggiunge questo comandamento in greco che suona così: <<S’impara

soffrendo>>. Quindi ci parla del mito di Prometeo che rubò per gli uomini “il

fuoco, cioè l’intelligenza, la tecnica e l’arte”. Si diceva una volta dell’artista che si rivelava con la zampata del

leone, ma per Vecchioni basta

l’unghiata. Conclude da grande professore di greco con l’immagine di Prometeo incatenato alla rupe del Caucaso, ma

“fiero, indomabile, commosso e innamorato delle sue creature” e conclude: <<Come

io di lui>>.

Solo un neo ma importante in questo

libro. Forse da professore scafato lo fa per meglio entrare in sintonia con un

suo allievo dello IULM di Milano: usa qualche parolaccia di troppo, quelle per

cui una volta si diceva: <<Lavati la bocca>> e perché l’ammonimento

avesse più presa qualcuno lavava davvero la bocca al bimbo con il sapone. No,

caro Vecchioni, queste cose non si dicono!