1)Senso Espresso Coffee.Style.Emotions. A cura di Barbara Foglia,

Edgardo Ferrero (mio figlio),

Margherita Pogliani, Marzia Camarda.

2) GianLuigi Olmi, Bobbio Mostra di dieci macchine storiche da caffè Cimbali-Faema

3) Vittorio Sgarbi, Raffaello, un

dio mortale, (La nave di Teseo, 2021)

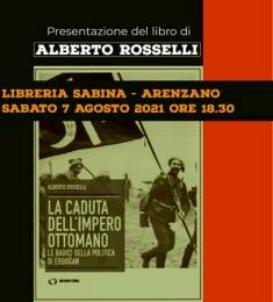

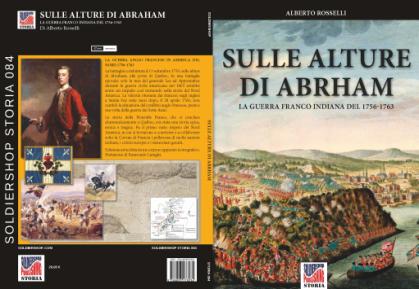

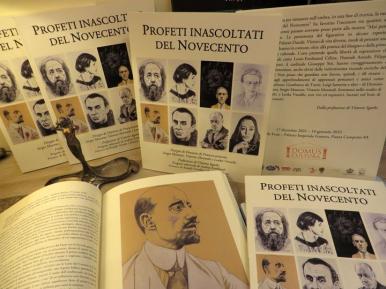

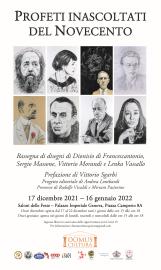

4) Alberto Rosselli (Bebe), La

caduta dell’Impero Ottomano, Sulle alture di Abraham, Profeti inascoltati

del ‘900 e Mostra alla Domus Cultura con disegni di Dionisio di Francescantonio

5)Giglio Reduzzi, Lezioni Africane,

(Amazon 2022)

6) Bruno Musso, “E voi chi dite che io

sia" (2013 Editore Stefano Termanini)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Senso Espresso Coffee.Style.Emotions

A cura di Barbara Foglia, Edgardo

Ferrero, Margherita Pogliani, MarziaCamarda

Comunicato stampa

Recensione di

Maria Luisa Bressani

Senso-Espresso (Coffee. Style. Emotions.-Grafiche

Antiga 2021), nasce dalla collaborazione di un team innovativo: Marzia Camarda,

Barbara Foglia, Edgardo Ferrero, Margherita Pogliani che ci raccontano

l’attività della Cimbali in più di cento anni di storia. Il Gruppo, sito a

Binasco, produce macchine da caffè per bar, ecc.

Nel 2012 per il centenario dalla fondazione ha dato vita al

MUMAC, un museo che espone le macchine ideate

in questo percorso centenario, arricchito

anche da un Archivio e una Library con

foto e stampe d’epoca.

Nella Prefazione del libro Federica Sala, advisory board

dell’omonima Fondazione, sottolinea che <<l’Italia è patria della

bellezza con il maggior numero di siti classificati dall’Unesco come patrimonio

dell’umanità e sono 58>>. Nella Presentazione del volume (320 pagine,

euro 38) Barbara Foglia, manager del Museo, dice che <<il libro mira a

diffondere lo stile italiano,

testimoniando stile gusto

esperienza>>.

Non a caso, nelle prime pagine un attraente grafico mostra le

date in cui nascono la Fabriano, la Campari, l’invenzione di Moriondo (1884)

per <<caffè Istantaneo precursore dell’espresso a Torino>>… E

ancora: l’inaugurazione del Teatro alla

Scala, la nascita dell’Ansaldo a Genova, della Pirelli a Milano. Tutta una

carrellata di eccellenze italiane.

Non diverso il senso delle due pagine con titolo Sotto

le guglie del Duomo. Ci ricordano cosa ha rappresentato Milano con i suoi

caffè storici: quello letterario frequentato da Parini, Verdi e Puccini, quello

prediletto da Mazzini, Garibaldi, Verga, quello amato da divi e reali da Ava

Gardner a Charlie Chaplin a Grace di Monaco. Tante anche le ditte di macchine

da caffè nate sotto le guglie: Bezzera,

Pavoni, Gaggia, Cimbali, Faema, che è diventata un’azienda della Cimbali. Nel

suo logo mette “il biscione, il duomo, e quei beccucci di una macchina per bar

da cui scende il caffè" . E’ simbolo di una Milano “già da bere".

(il senso di un buon caffè!)

(il senso di un buon caffè!)

Interessante anche la ricostruzione storica della preparazione

del caffè, curata da Edgardo Ferrero, Services director del Gruppo Cimbali, che

rende omaggio a tre presone, Ian

Bersten, Maurizio Cimbali, Enrico Maltoni, che si sono appassionate alla

ricerca, enucleando elementi fondamentali per definire una cultura italiana

patrimonio dell'umanità.

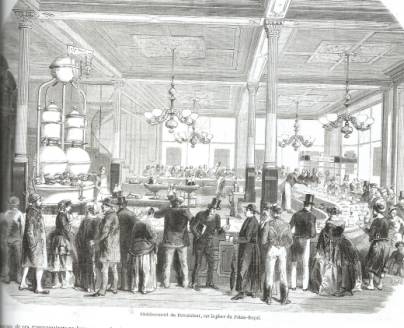

Nella storia del caffè che inizia a metà dell’Ottocento,

l’ingegner Ferrero ricorda che durante l’Esposizione di Parigi del 1855 i

visitatori volevano gustare il caffè del Percolatore Idrostatico di Edouard

Loysel de la Lantais, in grado di produrre fino a 2000 tazze di bevanda

all’ora.

Precisa poi che la storia dell’Espresso inizia a Torino con

Angelo Moriondo che nell'Esposizione Italiana del 1884 presentò <<una

curiosissima macchina a spostamento con cui si facevano trecento tazze di caffè

in un’ora>>.

Non mancano nel libro storie e foto di uomini lungimiranti:

- Giuseppe Cimbali,

il fondatore che inizia la sua attività a 32 anni nel 1912 aprendo una piccola

bottega in via Caminadella 6, centro di Milano a pochi passi dal Duomo.

L’insegna recita <<Ramiere Idraulico e riparazioni in genere>>.

- Achille Gaggia

che brevetta un sistema per una pressione 5-6 volte superiore a quella ottenuta

dal vapore per ottenere un caffè non più bruciato ma come una crema vellutata.

- Ernesto Valente,

che aveva avviato la FAEMA (Fabbrica Apparecchi Elettro-Meccanici Affini) per

la produzione della <<Classica>>, primo modello di macchina per

espresso con crema caffè naturale, funzionante senza vapore.

Ma ci attirano per allegria le parole di Fabrizia Cimbali che

ci descrive l’ambiente, piacevolmente rumoroso della sua cucina, con i suoi

bimbi quando al mattino, attratti dall'aroma, si affacciano curiosi sul bordo

della sua tazza di caffè. E' proprio lei a mettere in risalto l’originale

novità di questo libro che lega ogni capitolo ad uno dei cinque sensi, ma ne

aggiunge un altro, il sesto e questo diventa forse il più importante: l’aroma.

E per tutti noi rimane nell’aria la conviviale domanda di

sempre: <<prendiamo un

caffé?>>

Gian Luigi Olmi

Bobbio: Mostra di dieci macchine storiche da caffè (Cimbali-Faema)

La Mostra è stata organizzata da mio figlio Edgardo

Ferrero che è Services Director del Gruppo Cimbali e lo ha fatto per le sue

radici bobbiesi attraverso nonna Ida Ragaglia sposata con Edgardo Bressani.

Una curiosa e inconsueta mostra di macchine per il caffè ha trovato spazio, a Bobbio, in un elegante allestimento predisposto nell’ambulacro cinquecentesco dell’Abbazia di San Colombano dove architettura e tecnologia si sono legati a raccontare storie diverse. I dieci prototipi di macchine esposte richiamano (accompagnati dal nome di marche che tutti ricordiamo) quella singolare tradizione industriale italiana che ha permesso di dare i nome caffè a quell’italianissimo titolo di “Espresso” con il quale la famosa tazzina è universalmente riconosciuta. La rassegna di queste apparecchiature segue un percorso lungo un centinaio d’anni durante il quale il famoso infuso idro-compresso si è sempre più raffinato attraverso una meccanica sempre più evoluta unita ad un’estetica delle forme che ha progressivamente seguito il gusto di tempi. Le più recenti apparecchiature esposte hanno curve e sinuosità di linee dinamiche come fossero predisposte per correre a 200 all’ora. Altre si qualificano con un sofisticato design seguito in successione a quelle forme squadrate e meramente funzionali tipiche di modelli degli anni ’20 del secolo scorso. Ma a risvegliate alcuni ricordi giovanili sono stati due antichi modelli esposti che segnano gli albori di questa geniale meccanica italiana.

Tali cimeli hanno risvegliato nella mia mente il ricordo di un piccolo e povero caffè locale, un tempo ubicato all’angolo del vicolo dei Parvieri. Era un buco che frequentavamo con interesse per esservi nel retro una raccolta della Domenica del Corriere con i disegni di Walter Molino che riprendevano fatti e misfatti di un’Italia provinciale oggi lontana. Come clienti del locale e convenienza economica per l’esercizio noi ragazzetti eravamo quanto di peggio si potesse immaginare pur considerando la scarsa offerta di prodotti disponibili che consistevano in una decina di polverose bottiglie di vermouth esposte chiuse e intoccabili quasi fossero reliquie da porsi lontane da mani sacrileghe. Non rimanevano che i biscotti estratti con una paletta da una scatola in lamiera a forma di cubo e serviti all’interno di un improvvisato cartoccio con i bordi ripiegati.

Di caffè neanche a parlarne tanto più che non mi pare d’aver visto mai qualcuno chiedere una tazzina. Ricordo però una mastodontica e alta macchina cilindrica che si ergeva come un monumento sul piccolo bancone.

A risvegliare questa antica visione sono state le prime due esposte in questa curiosa rassegna dove però si presentano restaurate e splendenti di cromature, ben diverse da quelle opache e polverose superfici di quel macchinone incombente nell’angusto locale. Tuttavia,pur tra annerimenti e ossidazioni, anche il pezzo d’allora rivendicava ancora un glorioso passato col portare alla sommità della cupola una Nike di Samotracia o una vittoria alata in ottone che ben non ricordo. Sparito da molti anni quel modestissimo piccolo caffè si è anche dissolta la memoria di quel troneggiante reperto di metallo certamente finito dimenticato (sic transit gloria mundi) nel cumulo dell’anonima ferraglia. Che peccato!

Gian Luigi Olmi

Nel 2020 è stato presentato il X volume “Bobbio 1945-1970” di Gian Luigi Olmi sull’ultimo dopoguerra bobbiese e Olmi, architetto e storico, non ha bisogno di presentazioni considerato il suo ricchissimo curriculum. E’ sua questa installazione con ala d’aereo, così leggera ed elegante, che si trova ad inizio Bobbio venendo da Genova.

Siparietto.

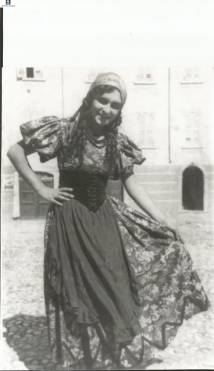

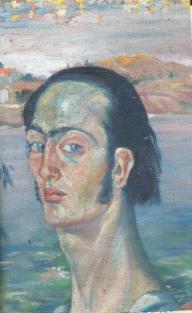

Poiché questo sito è cosa del tutto personale ed espressione massima della mia vita allego la foto di mia madre Ida a Bobbio alla Festa dell’Uva nel fulgore dei suoi 19 anni.

Mio padre, che avendo vinto un concorso, si ritrovò da Trieste a Bobbio, alle Imposte dirette dell’Ufficio Finanziario, le comprò in quell’occasione l’intero cestino d’uva e così nacque la loro storia d’amore.

Quando d’estate ero a Bobbio, ospite di una zia e incontravamo qualche sua conoscente, le chiedevano: “chi è questa?” Risposta: “la figlia della Ida”. Dalla parte dell’interlocutrice un sospiro: “la mamma sì che era bella”.

Non ci rimanevo male: la bellezza è un dato di fatto e con mia madre avevo un rapporto del tutto speciale. Una volta che le venivo incontro per strada già signorinetta mi guardava come fossi un raggio di sole. Non solo, le raccontavo le storie di mia infinita invenzione mentre cucinava o preparavo la tavola e mamma si commuoveva sempre. Non so perché allora amassi tanto le storie strappalacrime mentre ora tollero solo ciò che mi fa ridere o almeno sorridere. E una volta che eravamo seduti a tavola mio padre disse amaro, rivolto a me: “un padre potrebbe fare per la figlia l’impossibile ma questa resta sempre e solo della madre”. Vero nel senso che quel rapporto madre/figlia era davvero speciale anche se volli molto bene anche a papà e resto grata di tutto ciò che i miei genitori mi hanno dato d’affetto e di conoscenza della vita.

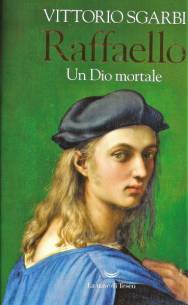

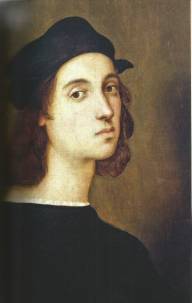

Vittorio Sgarbi

Raffaello, un Dio mortale

Ritratto di Bindo Altoviti autoritratto giovanile (un insolito Sgarbi sorridente:

di Raffaello

sa di aver fatto un buon lavoro)

(Le tre foto

che premetto alla recensione sono la cover del libro ma in mezzo ho voluto

inserire questo ritratto giovanile di Raffaello perché rassomiglia molto –

secondo me – a Bindo Altoviti).

Questo libro, il più recente di Vittorio Sgarbi, dovrebbe avere

come sottotitolo “Il genio (Raffaello) e l’intelligenza (Sgarbi)” ed ha fatto

il botto come si suol dire in quanto nel mese di dicembre è stato stampato da La nave di Teseo, diretta dalla sorella

Elisabetta, ed ha raggiunto la seconda edizione (bisognerebbe però fare la tara

sul numero di copie). Comunque chi me lo ha regalato, l’ha acquistato alla Libreria Indipendente Sulla

strada della genovese Nervi dove era l’ultima copia disponibile.

Sgarbi traccia una biografia di Raffaello non cronachistica,

cioè non seguendo un ordine da piccola enciclopedia ma esaltando alcuni

elementi importanti: il padre Giovanni Santi, pittore, che gli mette in mano i

pennelli a cinque anni, il ragazzino Raffaello che si dimostra un genio precoce

tanto da affidarlo ad un maestro ritenuto

più bravo, il Perugino, tra gli 11 e i 18 anni. Il giovane Raffaello che

ha “un colpo di fulmine” ammirando la Pala

Montefeltro (ora Pinacoteca di Brera) in cui Piero della Francesca (già

maestro del Perugino) “inventa uno spazio senza precedenti” aprendo la strada a

quella che si chiamerà sacra conversazione o pala d’altare. Raffaello che,

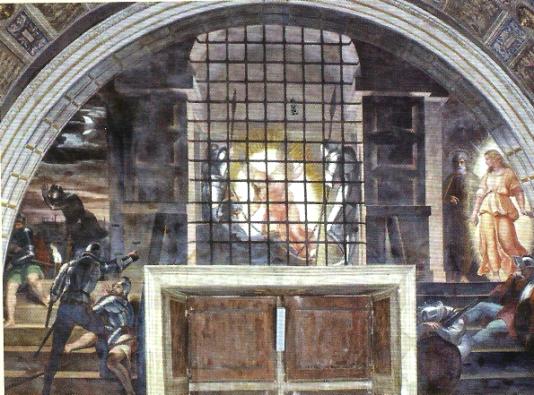

chiamato da papa Giulio II della Rovere a dipingere le Stanze Vaticane, deve dipingere sopra quello che già vi è affrescato

si trova per questo motivo a dover distruggere Piero della Francesca ma lo

esalta “riproponendolo nella sua pittura” come si può ammirare da questi

dipinti: Il sogno di Costantino di

Piero della Francesca (basilica di San Francesco ad Arezzo) e la Liberazione di San Pietro (Stanze

Vaticane, Città del Vaticano).

Sgarbi fa notare che ne la Liberazione

l’angelo emana “una luce assoluta, fiammeggiante, nello spazio interno, ma

fuori c’è il controluce del bellissimo armigero,lo stesso controluce che si

ammira nel Sogno di Costantino dove

il soldato di sentinella è in controluce, di spalle e la luce entra tutta

dentro la tenda in cui dorme Costantino e l’altro armigero ha il volto in luce

ma l’elmo gli fa ombra sul viso”.

Il racconto di Sgarbi entra in profondità nei rapporti di

Raffaello con artisti suoi contemporanei e scopriamo che Leonardo era molto

pigro e con la “lentezza” che gli era

propria impiega cinque anni per dipingere

la moglie di Giocondo in una stanza piena di musici e saltimbanchi e della sua

corte di amici e allievi. Non è da meno Raffaello nel sapersi divertire,

infatti Sgarbi ci ripropone anche un Autoritratto

con un amico (al Louvre) dove pur se aveva sui 25 anni ci appare come un

uomo offuscato da una vita di stravizi e si appoggia alla cronaca del Vasari

traendone questi indizi pur nella reticenza dell’antico storico dell’arte

aretino.

Tra altri artisti cui Raffaello guarda (o con cui si confronta)

troviamo Le tre Grazie (II sec.d.C.) , la Pietà di Michelangelo, Giorgione e

potrei continuare seguendo i molti accostamenti operati da Sgarbi, poiché

l’arte non ha confini temporali, salto dal raffaellesco Sposalizio della

Vergine a Giorgio de Chirico di Piazza d’Italia e perfino all’Autoritratto con

il collo di Raffaello di Salvador Dalì.

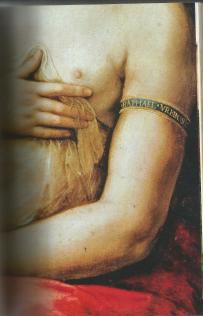

e vi affianco il segno del possesso dell’innamorato Raffaello sul

braccio della Fornarina

Un libro si percorre come

un’avventura personale quindi lascio il piacere della scoperta tra i tanti

rimandi di Sgarbi, critico così colto che talvolta è arduo seguirlo e vi

segnalo come ha fatto lui un nome Piero di Cosimo, anticlassico e bizzarro, che

sputava su un muro ed aspettaa di vedere quale forma assumesse lo sputo,ad

esempio una specie di figura umana per poi dipingerla.

Il racconto di Sgarbi è

anche intessuto da alcuni aneddoti che permettono di meglio gustarlo con due

“miracoli” .

Il primo del generale Clarke

che aveva letto in un libro di Aldous Huxley “il più bell’affresco del mondo”

fosse La resurrezione di Piero della Francesca a Sansepolcro. E

Clarke deve bombardare Sansepolcro paese che si ritiene occupato dai tedeschi

ma incontra un bambino che gli dice dei tedeschi che se ne sono andati e così

non bombarda contro l’ordine dei suoi superiori e l’affresco è salvo.

Secondo miracolo: nel 1517

Raffaello manda uno delle sue composizioni più complesse Spasimo di Sicilia (oggi a Madrid) e non ho mao visto un Cristo

così dolente come quello che caduto sotto la Croce sembra voler rialzarsi

appoggiandosi ad una pietra. Doveva arrivare a Palermo ma per una tremenda

tempesta la nave naufraga e la tavola grazie ad un ottimo imballaggio arriva a

Genova e lì viene ricuperata.

Il mare toglie e dona:

questo secondo miracolo mi fa venire in mente “la Madonnina del mare”

suggestiva cappelletta che s'incontra sulla passeggiata a mare di Nervi verso

ponente. Un quadro in marmo a bassorilievo sopra un altarino riporta l’immagine

della Madonna del Santuario di Montallegro sopra Rapallo, ivi pervenuta da

Patrasso (Grecia) nel 1557 per “arcana disposizione divina". Il quadretto

della cappelletta di Nervi ha

l'iscrizione Unanimus populus Nerviensis – 1809, poiché la cappelletta fu eretta quando tre pescatori di Nervi

furono ricuperati miracolosamente dal mare divenuto d’improvviso tempestoso (v.

testo di Alfredo Gajone Nervi,

Sant’Ilario Ligure e Quinto al mare, pubblicato nel 1956 con la dedica “A

Nervi ospitale, d’incantevoli bellezze Signora").

Raffaello muore a soli 37

anni ma è capace di cambiare il mondo e quello che lui indica diventa un

modello cui si attengono, per esempio, i pittori settentrionali e io direi

anche i fiamminghi pensando al suo Incendio

di Borgo delle Stanze Vaticane

possa averli ispirati. Non solo, Sgarbi ricorda un suo amico Flavio

Caroli che scelse come titolo di un suo libro questa età dei 37 anni dopo aver

constatato che molti geni da Toulouse-Lautrec a Mozart a Domenico Gnoli a

Parmigianino morirono proprio

trentasettenni.

Pagine molto interessanti

sono quelle in cui è riportata una lunga lettera con Baldassarre di Castiglione

in cui Raffaello ci lascia il ritratto di un uomo nobile nel sentire ora

conservato al Louvre: in esse “il germe della tutela dei beni culturali dell’art.

9 della nostra Costituzione. Una singolarità lo strumento topografico

progettato dall’artista per la ricostruzione

della mappa della Roma antica che si può ammirare al Museo del Gabinetto

di Fisica all' “Università degli Studi di Urbino Carlo Bo”.

C’è nel libro un ultimo

capitolo “Raffaello ora" in cui il critico ricorda il rapporto d'amicizia

che si stabilì per caratteri ruvidamente simili tra lui ed Anna Banti moglie di

Roberto Longhi e di come si fosse speso per riuscire a farle vincere il Campiello

cui la critica d’arte partecipò con Un

grido lacerante, libro autobiografico dedicato alla memoria del marito. Ma

nella Giuria c'era la sua “testona” sorella Elisabetta che per un solo voto

portò alla vittoria Gesualdo Bufalino, allora esordiente benché sessantunenne,

con Diceria dell’untore. Sgarbi ricorda

pure che una volta Anna Banti gli telefonò intimandogli di inviarLe subito le

bozze corrette per l’articolo su "Paragone", bella rivista fondata da

Roberto Longhi. Sgarbi non aveva mandato alcuna bozza e Le chiese quali fossero

e Banti rispose: "Stupido, ma Picasso e l'Italia" ed allora capì che

in una sorta di tansfert era stato scambiato da Lei per il marito Longhi.Il

saggio fu poi davvero scritto da Sgarbi (anno 1953) e fu dato alle stampe nel 1982

come accade nei “consueti ritardi delle riviste d’arte".

Però m’inserisco con una

notazione personale. Ho scritto quasi ai miei esordi <<Scrivere o

ricamare – Scrittrici italiane del ‘900>> (1991 edito Lo Faro di Roma) ed

ho ignorato Anna Banti a me antipaticissima e che ritenevo apprezzata solo

perché moglie di Longhi. Attraverso questo episodio narrato da Sgarbi mi

ricredo ricordando anche lo scultore Edoardo Alfieri, discendente di Vittorio,

che mi fece notare come alla frase “zampata del leone” talvolta fosse meglio

sostituire “l’unghiata del leone” cioè un’espressione che d’improvviso ti

lacera, ti entra dentro e ti segna la strada. E’ ciò che ha fatto Banti in quel

momento con Sgarbi e secondo me non si tratta di un transfert come dice lui, ma

di un saggio input.

Sempre dal libro di Sgarbi

scopro che ad Urbino dove nacque Raffaello vi è conservata una sola sua opera

che Mussolini vi depositò nel 1927, quindi il Duce qualcosa di buono ha fatto

nonostante la damnatio memoriae che lo accompagna tuttora.

Penso che la Storia

dell’Arte sarebbe molto più amata dagli allievi se qualche professore

introducesse nel programma anche una monografia (seppur in veste ridotta) di

questo splendido libro che attesta la

magnificenza della nostra Italia nel Rinascimento.

Ricordo infine alcune frasi

illuminanti di Sgarbi: “l’artista muore ma resta quello che ha creato”,

“Perugino si raffaellizza” (cioè il padre impara dal figlio), “Raffaello è come

Dio, migliora la natura” e a chiusura del libro: “Raffaello, Dio mortale, non muore”.

Alberto Rosselli (Bebe)

La caduta dell’Impero

Ottomano

Sulle alture di Abraham

Profeti inascoltati del ‘900

e

Mostra alla Domus Cultura con disegni di Dionisio di Francescantonio

Allego solo le belle cover perché il libro di uno

storico va letto pagina dopo pagina e su queste, sui rimandi, sui raccordi nel

tempo il lettore deve riflettere da sé e non c’è nulla di più controverso e su

cui dibattere della Storia.

Ho conosciuto Alberto Rosselli, Direttore di “Storia Verità" giovane giornalista alla mitica Crociera sul Po, organizzata

dal Giornale con approdo a Venezia e con accompagnatori Gianni Granzotto e

Giorgio Torelli.

Tra i suoi libri ricordo anche Storia dei Fratelli

Rosselli.

Giglio Reduzzi

Lezioni Africane

Bruno Musso

Di questi due saggi posso commentare solo Lezioni Africane, perché mi manca il precedente. Però alla Torre

della passeggiata a mare di Nervi in tempi di lockdown (ora ha riaperto)

qualcuno aveva appeso un ironico cartello: <<Chi avvisti un turco lo

faccia salire: prezzo un euro>>. Era quella la gloriosa Torre da cui si

avvistavano i Turchi ed allora i nerviesi fuggivano terrorizzati sulle colline,

specie alla soprastante Sant’Ilario lungo la cui strada abitano ora sia l’ex

sindaco Adriano Sansa come il novello “uomo qualunque" Beppe Grillo.

Reduzzi è un ottimo saggista di chiarezza cartesiana e di

grande pragmatismo ed ho ormai perso il conto dei suoi tanti saggi che ormai

devono aver superato la sessantina se non sono già giunti al traguardo dei

settanta e che leggo imparando sempre

qualcosa. In breve sono libri utili e sapienti ma anche percorsi da umorismo.

Giglio rievoca i suoi viaggi in Africa da manager dell’export e che risalgono già agli anni settanta ma vi aggiunge

anche le considerazioni sull'Africa attuale

del salesiano padre Roggia e del comboniano Christian Carlassare.

Parte dal 1973 da Johannesburg, una delle tre capitali del Sud

Africa e in quel tempo Mandela era ancora in prigione. Viene invitato ad una

festa dove gli amici lontani arrivano con il piper personale. La signora, che

l’aveva organizzata in onore suo e dei suoi collaboratori, si offende quando

lasciano la mancia al personale, in quanto questa equivaleva ad un’intera

mensilità di quanto contribuiva loro. Era il momento dell’Apartheid: i bianchi

che erano il 20% della popolazione vivevano a Johannesburg, a Soweto i neri che

erano il 75%. Era il chiaro dominio di un’etnia su un’altra.

Ci parla pure di una visita a Dar Es Salaam capitale di Tanzania,

un villaggio affacciato sull’oceano indiano dove i negrieri arabi ammassavano

ed imbarcavano gli schiavi, mentre quelli che venivano portati in America erano

razziati dall’entroterra e imbarcati a Zanzibar e nella penisola arabica.

Ma a questo punto arriva anche una delle prime fulminee

considerazioni dell’Autore quando visita una capanna dove non c’era proprio

niente e davanti due sorelline nude che

però sorridevano come erano sorridenti le donne che tornavano attingendo acqua

dal pozzo. Scrive: <<la felicità non è nella quantità di cose che hai, ma

nell’ignorare che ce ne sono altre che potrebbero farti comodo>>. Quelle

donne africane infatti nemmeno immaginavano che dai nostri rubinetti sgorga

acqua fredda e calda senza dover andare al pozzo. Conclude: <<i tanti

migranti s’illudono perché si può essere infelici anche essendo molto

ricchi>>, proprio come nel detto “anche i ricchi piangono”.

In questa radiografia d’Africa, molto interessante è la sua

visita a Malindi (da lui scoperta prima di Flavio Briatore) e dove i bresciani

fraternizzavano con gli autoctoni (ben diversamente dai “colonizzatori

europei”) al punto che il loro dialetto era diventato più popolare dello

swahili. Racconta di come fosse diventato un posto dove pensionati italiani

potevano comprare con poche migliaia d’euro una villa con piscina ed avere

cinque collaboratori al costo di una domestica ad ore in Italia. <<E’

questo il mal d’Africa?>>, si chiede.

Arrivarono poi anche italiani senza pregiudizio per il colore della

pelle, specie se si trattava di donne (annota ancora con umorismo) e vi

fondarono una casa da gioco facendone una piccola Sanremo. Con il gioco

d’azzardo arrivò però anche la malavita, per cui ora la corsa è a vendere le

case più che ad acquistarle.

Reduzzi dà spazio a due testimonianze importanti: quella del

padre missionario salesiano Silvio Roggia il quale ci racconta del viaggio dei

migranti dal Ghana ad Agadez in Niger, ultima tappa prima della traversata del

deserto e quella del padre comboniano Christian Carlassare sui ragazzini

reclutati per fare la guerra. Ad Agadez dato che sono km.2500 da Berekum i

migranti arrivano già con le tasche vuote dopo aver attraversato frontiere,

esser stati caricati anche in 35 su un pick up e poi fermati ai posti di blocco

della polizia. Un mezzo dovrebbe venirli a prendere dalla parte libica ma là

ormai sono solo soprusi e violenze mentre ai tempi di Gheddafi era la Svizzera

del West Africa. E chi torna indietro, a Berekum, spesso non vi trova più il

proprio nucleo familiare: gli abbandonati hanno abbandonato a loro volta e si

sono dispersi chissà dove.

L’Autore non manca di dare una stoccata a Bergoglio che prima

parlava di “accogliere” e poi di “fornire possibilità di lavoro per

l’integrazione” mentre ora si limita all’accoglienza perché i migranti giunti

in Europa (anzi soprattutto in Italia) bighellonano e le migranti infoltiscono

l’esercito delle meretrici.

Certo in Africa si cerca di avviare programmi di micro-credito

agevolati dalle banche rurali, di spiegare la “tratta” di cui ha prima parlato

in modo che i giovani pensino di restare a casa e migliorare perché ne vale la

pena.

Altrettanto dura la seconda testimonianza del comboniano

Carlassare che racconta ne La capanna di

Padre Carlo dei signori della guerra, da definirsi “rais”, i quali

reclutano ragazzini per far fare da loro la guerra dovunque, senza quasi un

programma certo. Hanno da 10 a 20 mogli (una per villaggio) e permettono loro

di unirsi ad uomini del posto e far figli. Questi si chiamano “fratelli” e

chiamano “padre” il rais che si tiene accanto la moglie più giovane e carina. I

ragazzi reclutati devono fare un periodo di addestramento e un centro è Sarpam

in Etiopia, ma questi ragazzini, quasi bambini non hanno alcun aiuto. Vanno a

piedi senza scarpe senza cibo e qualcuno si addormenta sotto un albero per non

svegliarsi più. Sono evidenti le tacite intese tra le navi ONG e gli “scafisti”

libici. Commenta il comboniano: <<al tempo del nostro Comboni li si

faceva schiavi (gli africani) convinti che non fossero esseri umani, ora sono

presidenti, ministri, professori, vescovi e cardinali di Santa Romana Chiesa.

Le Ong seppur difettose fanno la promozione umana. In passato l’abbiamo fatta

noi a discapito purtroppo dell’evangelizzazione diretta>>. Un velo di

malinconia nelle parole del padre comboniano come se fare il missionario non

fosse più ritenuto compito così fondamentale dalla Chiesa e malinconia anche in

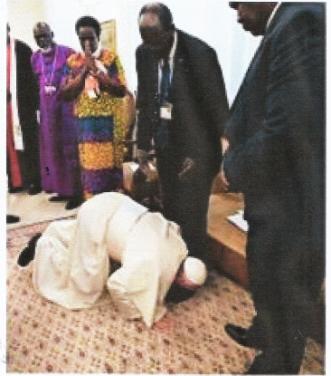

Giglio che commenta: <<anche le autorità del Sudan non ne escono bene

nonostante Papa Francesco abbia fatto di tutto per catturarne la

simpatia>> e riproduce una foto in cui si vede un Papa prostrato a terra,

foto definita “un umiliarsi”.

Per

chi vuole capire meglio e dialogare con l'Autore:

www.giglioreduzzi.com/blog

<<E voi chi dite che io

sia?>>

Un libro di alto livello in cui Bruno Musso rilegge l’Antico e

il Nuovo Testamento iniziando con la parabola “il Padrone della vigna”.

Musso è stato l’ingegnere torinese, diretto generale

dell’Ansaldo che come mi disse la moglie di un saldatore che vi lavorò,

riferendomi parole di suo marito: “è stata la Società industriale, nata come

Stabilimento meccanico (1845) in grado di fornire macchine e pezzi di ricambio

per la linea ferroviaria Torino-Genova che ha avuto il grandissimo pregio di

dare da mangiare a tutta Genova”. Musso ha collaborato con il CNEN (Comitato

Nazionale per l’Energia Nucleare) ed ha costituito su suggerimento del

cardinale Dionigi Tettamanzi (che firma la prefazione di questo libro) la Fondazione Istituto Mediterraneo per

l’Infanzia MedChild. Tettamanzi infatti desiderava che come Genova ospita

il Gaslini, eccellenza per i bimbi malati, potesse anche diventare “la Capitale

del Bambino” costituendo progetti educativi e ricreativi per i bimbi sani.

Ma di Bruno Musso è anche importante ricordare l’opera di

saggista e scrittore: E Dio gettò i dadi e disse… 1972; Imprenditori tra

problemi economici e messaggio cristiano; Nel silenzio di Dio; Il ritorno di

Adamo (Premio Selezione Bancarella ’92);Papé Satan Papé Satan Aleppe (Premio

Città di Levanto ’94); il dramma Passio Mariae del 1988; Giuda Iscariota, 2000;

Getsemani, 2004; Il libro di Almar, 1988.

Ricordo a parte la lunga intervista a Carlo Maria Martini: nel cuore

della Chiesa e del Mondo, 1991 perché con il cardinale Bruno ebbe una lunga

amicizia che lo portò ad andare a trovarlo fino a Gerusalemme dove questi visse

considerando questa città e terra sua patria del cuore e da dove dovette

rientrare per l’aggravarsi della malattia di Parkinson. Martini è stato anche

l’interlocutore, quasi il supervisore di questo testo fino alla sua morte nel

2012 a Gallarate e Bruno ne sente viva la mancanza come dice quando negli

ultimissimi capitoli del libro gli viene a mancare questo dialogo per lui così

importante. La passione di Cristo è rivissuta in questa parte finale come

un’angosciante parabola della fine, è davvero drammatica e mostra anche la

sapienza teatrale dell’Autore che connota i suoi drammi come la Passio Mariae.

Mi sembra importante ricordare che Martini gli chiese di

preparare un documento Imprenditori

economici e messaggio cristiano che avrebbe tenuto riservato per

presentarlo al Papa polacco Wojtyla per avvicinarlo alle specificità del mondo

occidentale così lontane dalla sua

Polonia. Del gruppo che doveva collaborare a quel documento facevano parte

Romano Prodi, Alberto Qadrio Curzio ed altri insigni ed era la prima ed unica

volta che fu offerto ad imprenditori e dirigenti di grandi aziende di

incontrare il Papa.

Era necessario fare questa lunga premessa considerata

l’eccellenza di queste persone in campo economico e manageriale ma un’altra

caratteristica del libro è il suo essere una lettera al giovane nipote Tommaso,

cui il nonno dedica queste parole: “Nel ragazzo che oggi sei, leggo i segni

dell’impegno di domani, anche verso quanti Gesù ti avrà fatto incontrare perché

siate tu e loro, cristiani autentici, capaci di comprendere davvero le sue parole…già

nel tuo agire di oggi immagino per il domani i tratti del ‘custode critico

della fede’”.

Queste parole indicano l’attenzione di Musso per gli altri,

specie i sottoposti che spesso hanno bisogno di essere capiti prima ancora di

essere educati ad un determinato lavoro.

Questo è proprio il concetto della prima parabola scelta come

esordio del libro: che strano individuo questo padrone che non segue i più

elementari criteri di equità e paga nella stessa misura chi fatica tutto il

giorno e chi lavora solo mezz’ora prima che cali il buio. Al servo zelante che

lo rimprovera per questo il padrone dice: “Non posso fare delle mie cose quello

che voglio? Sei forse invidioso? Gli ultimi saranno primi e i primi ultimi”.

I benpensanti dicono: “Chi più fatica, più merita!” Ci chiede

Musso: “E’ più meritorio lavorare correttamente quando si è chiamati o farsi

trovare pronti quando la chiamata arriva?…E’ più meritorio lavorare bene o affidarsi a colui che chiama quando vuole?” E ancora dice più avanti: “Questi uomini capiscono che il padrone

della vigna è il Signore tout court, ma per il primo, il lavoratore, è uno

sconosciuto che gli si presenta, per il secondo è qualcuno tanto diverso da colui che giustamente combatteva ed

erroneamente chiamava Dio”. Insomma la chiamata del Padrone della vigna ha il

potere di raggiungere anche i lontani e diventa così la parabola della speranza

e la giustizia di Dio coincide con la misericordia. Però in questa appassionata

difesa degli ultimi e dei lontani da Dio, Musso introduce anche un altro

concetto per ciò che noi consideriamo scandalo e si rifà all’etimologia per cui

questa è la pietra d’inciampo. Non solo cita Galileo che sosteneva la terra

orbitante intorno al sole quando gli altri pensavano fosse piatta e al centro

dell’universo, anche Galileo, pur avendo ragione, dava scandalo agli uomini del

suo tempo. E poco dopo Musso condanna il Club dei benpensanti, dicendo con un

guizzo di ironia “cui non facciamo mancare gli iscritti”. Sono quelli che si

scandalizzano anche per cose vere che

loro non sanno o non capiscono nella loro ignoranza e altezzosità. Però non gli

manca anche un guizzo d’ironia verso quel servo che oziava e si riduce a

lavorare solo all’ultimo momento anche se la misericordia di Dio gli darà la

stessa paga che al servo zelante e ricorda che a casa sua quando si parlava di

qualcuno che prometteva senza poi fare, lo avevano soprannominato “il vigna”.

Musso introduce le Beatitudini.

<<Poche parole per ribaltare le prospettive del mondo e

indicare la sola rivoluzione necessaria, l’unica vera della Storia perché la

sola incentrata sull’uomo e sul suo cuore>>.

Tanti gli insegnamenti da questo libro compresa qualche breve

nota anche sulla meschinità che può esserci nell’uomo:<< Cosa non si fa,

Tommaso (dice come un avvertimento al nipote per aprirgli gli occhi), per

cercare un impossibile raggiro!>>

Tanti però gli insegnamenti positivi: “la forza della preghiera

è infinita”; “difficile riconoscere il bene dal male"; “vegliate perché

non sapete né il giorno né l’ora” e ci riportano la memoria del nostro antico

catechismo e soprattutto dei nostri testi sacri.

Ma c’è un concetto molto importante che ci viene da questa

lettura ed è sul popolo d’Israele, scelto per la rivelazione come il granello

di senape, cioè il più piccolo della terra. Non solo ci viene ricordato che

Abramo ha 99 anni quando il Signore torna per confermare la Promessa non ha

figli e sua moglie Sara è sterile e quando Dio promette una discendenza come le

stelle del cielo a Sara scappa una risata.

Davvero il “credo quia absurdum” ma importante un concetto

messo bene in risalto da Musso: <<Molti in Israele pensano ad un Messia

che li liberi dai romani>>, un grave equivoco che non li aiuta ad

accogliere Gesù.

<<Però – osserva Musso – nei secoli

come per graduale universale “contagio” la “pedagogia di Dio diventa

riconoscibile”.

Il libro si chiude con la parabola del Buon

Pastore e con altre parole esemplari di Gesù: <<Infatti chi è più grande,

chi sta a tavola o chi serve?… Io sto in mezzo a voi come colui che

serve>>. Grandi parole che un dirigente d’azienda

deve essersi proposto nel suo lavoro e mi piace concludere con questa

riflessione: <<la sofferenza non è un fine ma la conseguenza inevitabile,

prevista e accettata della violenza che viene dal peccato>>. Riguardano

la drammatica agonia di Gesù ma possono servire a tutti noi.