1) Oilé Grotista, Gli speleologi triestini si raccontano 2021

(contributo dei cugini Tullio e Maurizio

Bressani)

2) Paolo

Antognetti, Il vero colpevole (Jaimar Edizioni, 2021 - Antognetti mio compagno

al Liceo D'Oria)

e

ricordo libro Antonio “Tonci" Kovacs di Chiara Fabro con il marito Vittorio

Pinna e de

La

festa di compleanno di Puni Notte: altri due compagni del

mio Liceo.

3) Laura

Boschian Satta, La mia vita con Salvatore Satta (mamma del mio compagno di

Liceo Luigi-Gino)

(Ilisso 2021)

4)

Articolo su Luigi (=Gino) Satta in morte.

5) Mario Zerbarini, Parsunnag’ e Mument' du nostar

"Bobi", (Edizioni Premio

Letterario Internazionale

Città

di Bobbio, ristampa 2019)

6)

Alessandro Ballerini, Occulto e Mistero (Edizioni Lir 2022)

7)

Amarcord e saluto personale ad eventuali lettori.

∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫

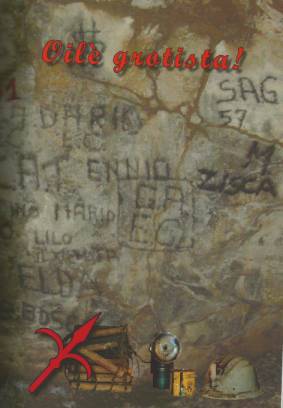

Oilè grotista!

Gli speleologi triestini si raccontano

Premessa

Questo libro mi è tanto caro non solo perché riguarda le grotte

del Carso e la mia città natale Trieste – come ben si vede dall’alabarda in

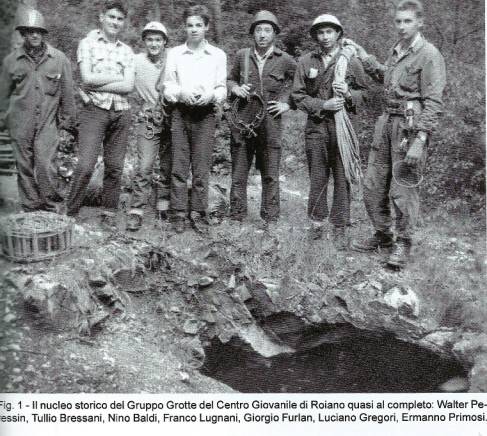

copertina-, ma anche perché tra i grottisti ci sono i miei cugini Maurizio

(nella foto a sinistra), Tullio suo fratello maggiore con il gruppo dei

compagni delle discese in grotta. A

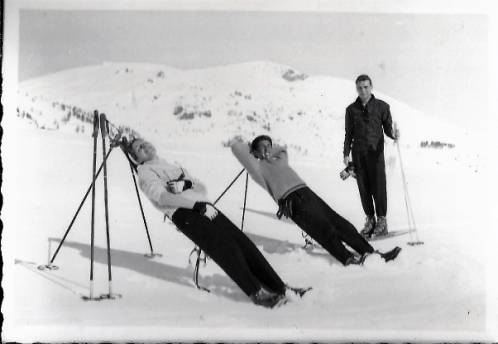

fianco metto la foto di me e Tullio in relax dopo una sciata e mio fratello

Ferruccio a Sestriere perché lì Tullio che studiava fisica a Torino (prima di

diventare docente all’Università in Sardegna e poi al Cern di Ginevra) ci

raggiungeva quando noi vi andavamo per la “settimana bianca”. E proprio questa

foto spiega anche il titolo della pagina “Giovani

sempre” e mi riporta il sapore di “rugiada” di anni così lontani nel tempo.

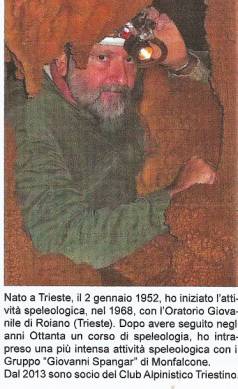

Il cugino Tullio, come il fratello Maurizio, scrive di sé nella

didascalia posta sotto un’altra foto: “Nato a Trieste il 15 luglio 1940/

1956-1965 Gruppo Grotte del centro Giovanile (CGR) di Roiano/ 1965-1979 Libero

grottista/ 1979-1985 Gruppo Grotte del Cai Cagliari/ 1986-2014 Gruppo

Speleologico Mnfalconese "G. Spangar"-CAI/ 2014 - oggi Pensionato

grottista”.

Recensione

L’occasione per il libro è un incontro tra amici durante la

presentazione del libro Muli de Grota

in cui diversi grottisti esprimono a Franco Gherlizza (che suppongo sia stato

loro compagno e maestro nelle discese

in grotta) di dar vita ad un nuovo libro che raccolga le loro

esperienze. Alla presentazione successiva di un altro libro La Caverna sotto il Monte Spaccato (con

sottotitolo Centocinquanta anni di

esplorazioni, tragedie e speranze speleologiche) gli viene di nuovo

espresso questo desiderio e così nasce l’attuale libro che raccoglie

l’esperienza e i ricordi di “tutti gli speleologi triestini”. In 24 hanno

risposto all’appello.

Il libro è tanto più interessante perché questi sono stati e

forse sono tuttora uomini d’azione ed esplorazione e non si perdono ad

infiorare le loro avventure ipogee ma le descrivono in modo quasi scientifico,

proprio come le hanno vissute.

Non solo il ricavato delle vendite del testo va ad una buona

causa e viene devoluto alla Fondazione Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin,

una Onlus che dal 1994 opera a sostegno di bambini feriti o colpiti da malattie

non curabili nei Paesi di origine. E ben sappiamo che sono i nostri “cuccioli”,

nati in ogni parte del mondo, la nostra speranza di futuro.

Il racconto delle esplorazioni in grotta parte dalla spiegazione dell’origine della canzone “Oilè grotista” che dà il titolo a

questo agile volumetto di 120 pagine. Una canzone del 1948 che fu presa ad inno

dal Club Alpinistico Triestino. La musica deriva da <<Oilà! Paisanos!>>, leit motiv del film “Gente allegra”.

Ci viene spiegato che il ritornello rimase legato alle parole

<<Oilè! Grotista, oilè. Sul fondo

te arriverà!>>, ma nell’agosto del 1947, al rientro dall’esplorazione

all’Abisso dei Serpenti, Almerindo

Brena, detto “el Vecio”, venne arrestato dalla <<Milica>> (polizia

jugoslava) e, per 40 giorni, messo in carcere (=canòn nel dialetto triestino e

in questo caso la fortezza di Lubiana), perché quella spedizione nel loro

territorio era avvenuta senza le dovute autorizzazioni. Non solo Brena aveva

raccolto alcune piastrine identificative di soldati tedeschi, i cui miseri

resti erano stati notati alla base del cono detritico di quella famosa grotta.

Così il ritornello divenne: <<Oilè! Grotista, oilè. El Vecio xe in canòn>>.

La canzone è molto spassosa quando ci dice che al ritorno dalla

scorribande in grotta vanno tutti in osteria a comprare tanto vino, “ma tutti

quanti bevi solo un picio bicerin”.

Mi ricordo che un amico, venuto da Pola a lavorare in Ansaldo a

Genova e poi trasferitosi con la famiglia in America, raccontò come la miseria

in quelle zone fosse tale che quando voleva festeggiare con amici si ordinavano

solo un bicchierino di grappa e poi a turno ognuno vi intingeva un dito e se lo passava sulle labbra per

gustarne il sapore.

(Inserisco la foto di Alemerindo Brena e a fianco un’altra per

far ammirare l’ingresso ghiacciato di una grotta: infatti i grottisti devono

spesso lottare anche con temperature molto basse e quindi con un freddo da cui

gli indumenti non riescono mai a proteggere abbastanza).

Segue un breve capitolo con cenni storici sulla speleologia

triestina e ricordo sempre Minnie Alzona, ottima scrittrice genovese con

risonanza sul piano nazionale e

all’estero, che mi diede questo insegnamento: <<Nei miei romanzi metto sempre una base storica perché

dà il sigillo della verità alla vicenda e perché la Storia nei secoli non

smette di offrirci lezioni da non ignorare per non ripetere gli stessi errori>>.

Così nel libro ci viene rammentato come nel XVIII secolo Trieste,

che era ancora un piccolo borgo medievale

sempre in lotta nell'Adriatico con Venezia, altra Repubblica marinara,

sotto l’amministrazione dell’Impero Austriaco diventa porto asburgico e conosce

una grande prosperità economica. Uno dei più pressanti problemi triestini

risultava l’approvvigionamento idrico in quanto la morfologia carsica non

permette di avere corsi d'acqua in superficie a parte alcuni a regime

torrentizio come il Rosandra, il Piuca e il Reka che però a contatto del

calcare s’inabissano e scompaiono nelle profondità. Era però credenza nel XIX

secolo che all'interno dell'altopiano

carsico vi fossero grandi bacini sotterranei d’acqua formatisi lungo il percorso del Timavo. Così

fioriscono ricerche ed esplorazioni in questo senso anche con il supporto del

Comune che però nella seconda metà

dell’Ottocento provvede a proprie spese all'approvvigionamento idrico della

città. Questa breve ed essenziale parte storica è molto interessante, però per

campanilismo parto dalle esperienze narrate in questo testo dai miei cugini

grottisti.

Maurizio, il più giovane, dieci anni meno di me, ci racconta di

come a seguito dell’incidente al reattore di Chernobyl del 1986 che liberò

nell’atmosfera una grande quantità di isotopi radioattivi, decise con il fratello

(che aveva la possibilità e la strumentazione necessaria in quanto Direttore

della Sezione di Torino dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) di dar vita

ad una campagna esplorativa nella grotta Lindner (di cui proprio in questo

libro c’è un antefatto interessantissimo sulla scoperta e una precedente

esplorazione). Un primo prelievo del 1986 indica una notevole contaminazione

del suolo nella dolina d’ingresso nel periodo immediatamente successivo alla

pioggia da Chernobyl, ma nel 1987 viene misurato un valore dieci volte maggiore

rispetto a quello del 1986. Scrive Maurizio: <<L’ipotesi più plausibile è

che il fango di una delle parti più profonde della Grotta Lindner non venga

depositato da acque di percolazione provenienti della zona immediatamente sovrastante,

ma da acque di fondo in collegamento con un corso d’acqua che scorre in

superficie per un certo tratto e quindi può trasportare la contaminazione

superficiale…>> Mi fermo a questo punto lasciando a chi legge il piacere

di andare a trovare il libro e seguire tutta l’analisi e i risultati (questo perché il cugino non mi tolga il

saluto vista la mia ignoranza) e passo alla testimonianza successiva del cugino

maggiore Tullio. Questi racconta, che già interessatosi alle discese ipogee

dopo la lettura di Duemila grotte, un

libro della biblioteca del padre professore, su spinta di un compagno di classe

che frequentava l’Oratorio della Parrocchia di Roiano, si aggregò alle attività

organizzate per i ragazzi da un giovane sacerdote, don Guerrino Zangrando, e

così nel 1956 a quattordici anni iniziò a frequentare il CGR (Gruppo delle

Grotte del Centro Giovanile di Roiano). Interessante l’acquisto per

l’attrezzatura che serviva a scendere in grotta e per realizzare ottanta metri

di scalette si utilizzarono come pioli i manici di vecchie scope. Saltando

tanti momenti del racconto vengo a quando Tullio nella Grotta Silvano trova uno strano animaletto, una salamandrina bruna

con macchie rossastre che fatta esaminare dal Direttore del Civico Museo di

Storia Naturale viene classificata come un geotritone e altri ne trovò a mille

chilometri di distanza nella grotte dell’Iglesiente: infatti il geotritone è un

urodelo tipico della Sardegna, presente solo in altre ristrette zone tirreniche

ma non nel Carso Triestino. Tullio si chiese in seguito se si fosse trattato

proprio di un geotritone e in tal caso come fosse finito nella Grotta Silvano. Un altro episodio

riguarda il ritrovamento di un pipistrello in un’altra cavità che mise nella

tasca-schiena della tuta mimetica. Poi si cambiò d’abito con i compagni e

andarono all’osteria di Gropada ma vide che il suo zaino posto a terra si stava

muovendo e poiché aveva dimenticato il pipistrello nella tuta, l’aprì e questo

sgusciò fuori svolazzando per il locale tra le grida degli avventori e gli

improperi della proprietaria. Ultima notizia di questa testimonianza la festa

per don Guerrino nel 2007 per i suoi ottanta anni.

Già da queste due testimonianza familiari potete capire quanto

sia variegato ciò che s’incontra in questo libro.

Un grottista mette solo belle foto perché più esplicative delle

parole, un altro riesce a fare una spedizione in Russia e una in Brasile, un

altro ci racconta di come ragazzino ad una discesa in grotta il suo maestro gli

riempisse lo zaino di pietre per rendere meno agevole il cammino e la risalita

e lui, strafottente, ne aggiunse altre, trovandosi poi davvero a mal partito

con tutto quel peso quando dovette risalire e mi sono venuti in mente i “riti

di passaggio” di antiche tribù, prove che un adolescente doveva affrontare per

esser considerato uomo. Altrove invece la testimonianza si fa più lieve come

nel caso del bimbo di meno di quattro anni, portato dalla mamma in un prato che

profumava di ciclamini all’ingresso di una grotta in cui si calano un certo Tom

e la sua compagna bionda. E il bimbo s’innamora di quella chioma d’oro e dice alla mamma: <<Da grande voglio

fare lo scienziato e sposare una signora come quella di oggi>>. E scusate

l’intromissione personale ma quando a sei anni, a metà anno scolastico,

arrivata da Trieste a Genova, trovandomi tra compagne tutte brunette salvo tre,

mentre le mie triestine erano state tutte bionde, ricordo il profondo senso di spaesamento di allora.

Ormai le nostre classi registrano anche tanti ragazzi africani e ci devono

comunque essere problemi di estraneità prima di far amicizia.

Ci sono poi come la già citata ragazza bionda, altre grottiste:

quella distratta che dimentica sull’orlo del “pozzo” prima di discendere da

sola il sacchetto per la risalita e non avendo avvisato nessuno prova momenti

di sgomento ma poi ingegnosamente riesce a risalire; un’altra che ci narra la

deliziosa storia di Yappi un pipistrello raggiante. Yappi è

abbandonato dai suoi compagni da solo nella sua caverna d’origine e quando

decide di uscire trova in un altro anfratto una merla e i suoi piccoli che gli

fanno compagnia ma poi per nostalgia dei suoi riparte alla loro ricerca

trovandoli infine in una caverna con le pareti ricoperte da centinaia di

pipistrelli. C’è perfino la grottista che va in Israele per studiare ed

esplorare quel territorio entrando in contatto con una archeologa triestina già

lì in forza in un’Università

Israeliana. Ecco la cover del libro che pubblicò su quella esperienza e a fianco

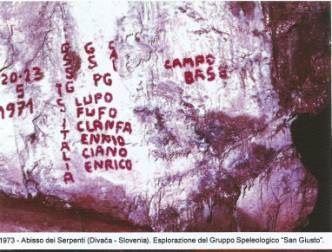

la bella immagine della distratta. E allego anche le firme di grottisti del

gruppo San Giusto.

Pregio dl libro è anche aver voluto ricordare tutti i nomi

delle Associazioni speleologiche triestine dagli inizi al 2020, sono 97 e occupano ben due pagine. Mi piace concludere

con alcune frasi.

La prima quanto mai in

tema con il titolo di questa pagina Giovani

sempre:

<<Quando vi si torna con il pensiero, ci si accorge come

sembra siano passati solo pochi giorni e le sensazioni allora provate sembrano

vivide e attuali>>; la seconda:<<La verticalità, in qualunque senso

di marcia si scelga di percorrerla, è qualcosa che non ti lascia più>>;

la terza, non è una frase, ma una pagina struggente a ricordare compagni che

hanno perso la vita quando li travolse una slavina, piccolissima e

invisibile dopo la nevicata della notte. Allora nella conca del Boegan c’erano

undici metri di neve. Gli amici passavano ogni giorno sopra di loro ma solo sei

mesi dopo li ritrovarono,: “i grandi zaini e le ciaspe li avevano immobilizzai sotto

pochi centimetri di neve”.

E uscendo un poco dal contesto ricordo dal libro anche la frase

di un ragazzino, tra i 12 e i 14 anni, che era riuscito a comprarsi

l’attrezzatura per scendere in grotta, ma la

cui la madre (la sua peggior nemica) che non veniva a compromessi,

quando lui prendeva a scuola qualche

voto disastroso, gliela gettava nella spazzatura condominiale e così era costretto a rovistare tra il pattume per

ricuperarla. Aveva però un sostenitore in suo padre, cui fa idealmente un

“braccio teso” in quanto questo papà era stato volontario nella campagna

d’Africa e fra i primi ad entrare con le nostre truppe ad Addis Abeba. Un

innamorato d’Africa per cui “il Duce era un gentiluomo di tutto rispetto”. Nel

suo racconto viene rammentato un compagno che come tutti gli amici delle

discese in grotta aveva un soprannome e nel suo caso era “il Gobbo".

Questi nel 1968 si trasferì in Australia e ciò mi ha riportato alla mente che

il 26 ottobre 1954 Trieste tornò all’Italia ma il 15 marzo del 1953 erano

partiti con la Castel Verde ben 2100 triestini alla volta di quella

terra e quindi può essere che abbia raggiunto qualcuno della famiglia

che vi si era già stabilito quindici anni prima.

Perdonate di nuovo un’intromissione. Mi capitò per un

anniversario di matrimonio di compiere un breve viaggio in Tunisia e la guida

del pulmino ci disse a proposito di Craxi che aveva conosciuto direttamente e

bene: <<Un gran gentiluomo>>. Per cui ci sono tante vulgate, e

alcune molto negative trovano spazio prima nei giornali poi nei libri scolastici, mentre la realtà per

chi la visse fu un po’ diversa. Non solo questo episodio della madre tremenda

mi trova molto partecipe perché anch’io scesi da casa a gettare in spazzatura

una marmitta da moto nuova di zecca e dal rombo potente che uno dei miei figli,

complice un compagno di scorribande, voleva montarsi mentre per me lui doveva

studiare e solo studiare e ben inteso me ne vergogno tuttora.

Ma tornando al libro vi

emergono per me “la bora settembrina e mirti contorti e profumo intenso di

ciclamini e il blu intenso del mare”.

Il vero colpevole

Paolo Antognetti

(mio compagno al Liceo D’Oria di Genova sezione “C”)

Il vero colpevole

Paolo Antognetti

Premessa lunga ma necessaria.

Paolo Antognetti, mio compagno al Liceo D’Oria, fin dalle medie

quando ancora portava i calzoncini corti e quindi a me molto caro, ha fatto

tante esperienze importanti nella sua vita: iniziò come ingegnere alla Silicon

Valley, poi all’università di Genova è stato docente, da cultore del cibo in

modo che questo non ci danneggi ha avviato attività in questo settore e in tal

senso parla il suo primo libro L’Arte di

vivere a lungo, poi trasferitosi in Svizzera è diventato imprenditore.

Potete trovare notizie più approfondite sul suo sito www.antognetti.it Ha scritto anche importanti libri tecnici ed

ora si dedica a scrivere nel genere che ha avuto più successo nel ‘900: il

giallo. Uomo di multiforme ingegno come

si sarebbe detto un tempo o piuttosto un uomo con molti interessi che ha

cercato di realizzare, pensa sia stato Piero Raimondi, nostro professore d'italiano al liceo, ad

inocularci la passione dello scrivere.

Non a caso dalla nostra

classe sono usciti diversi scrittori:

-

Vittorio Pinna che con la moglie Chiara Fabbro,

nata in Dalmazia, ne ha ricordato l’esodo da quella terra già italiana in Antonio

“Tonci" Kovacs

-

Puni Notte che con la sua Festa di Compleanno tra l’altro arricchita da disegni di un'ottima

illustratrice, ha tracciato un quadro anche satirico di altri nostri compagni

con cui si riuniva a casa di Laura, moglie di mio fratello.

-

Luigi Satta, figlio di Salvatore de Il giorno del giudizio (libro che la nostra insegnante ebrea al

ginnasio Gina De Benedetti definiva il più bello sull’Olocausto). Ha atteso con

cura e passione a far pubblicare dall’Ilisso, la casa editrice sarda che aveva

pubblicato sul noto libro di suo padre, altri scritti sia del padre che della

madre la triestina Laura Boschian.

Spero di non aver dimenticato alcuno di noi scrittori della III

C del D’Oria ma certo Piero Raimondi è stato insegnante per noi molto formativo

e, coltissimo, è stato anche il redattore dei Nobel in lingua spagnola della

Utet.

Quando doveva interrogare -ed era il momento del terrore-

girava per la classe tenendo con una mano ad altezza del suo capo la cantica di

Dante che ci stava insegnando e faceva scorrere le pagine al di sotto con un

dito dicendo: <<Quando mi fermo, dove apro la Divina Commedia sulla prima lettera su cui mi cade l'occhio, quella mi indicherà i cognomi degli allievi

che interrogherò>>.

E’ chiaro che era tutta scena a dispregio delle successive

interrogazioni programmate venute in auge nella scuole però un certo terrore ce

lo incuteva perché quando interrogava non si sapeva mai come saremmo finiti.

Non solo, c’era un nostro compagno di classe che desiderava essere castigato

quando chiacchierava per avere come punizione da studiare molti versi di Dante

a memoria, una volta perfino un’intera cantica, che poi doveva recitare in

classe alla presenza nostra e di Raimondi: quel compagno aveva una buona

memoria e gli piaceva così. Anzi sua madre che talvolta ricuperava lui, me e

qualcun altro che abitava dalle nostre parti, era stata compagna del Professore

che in gioventù si era un po’ invaghito di lei (così si favoleggiava). Si

diceva che le compagne all’uscita dall'aula alla fine delle lezioni la

nascondessero sotto i cappotti in modo che lui non potesse vederla e lei così

evitava di farsi accompagnare senza esser maleducata.

Questa signora una volta di quei tragitti in auto, dato che

faceva molto caldo e si era alla fine dell’anno scolastico e ad inizio della

stagione estiva, sollevava la gonna e si faceva aria come fosse un ventaglio e

ricordo come si spericolò a guardare le sue gambe l'autista del bus che ci

aveva affiancato.

Impagabili ricordi di una giovinezza lontana e ricordo anche

quelle parole di un libro di Daphne du Maurier: <<Odo un canto morire a

poco a poco e dice non sarò mai più giovane, mai più giovane>>. Mi hanno

sempre colpita per la sottesa malinconia che mi s’insinua dentro.

Di Raimondi ricordo pure che arrivò da noi in seconda liceo ed

in prima avevamo avuto un’insegnante supplente che i miei genitori giudicavano

non fosse all’altezza di formarci a dovere come se saltassimo un anno di

preparazione e quindi mi avevano mandato a lezione privata proprio da Raimondi.

Il Professore mi chiese: <<Se io venissi al D'Oria il

prossimo anno e diventassi suo insegnante lei cosa ne penserebbe?>>

Risposi che ne sarei stata felice e lui commentò: <<Strano è l'unica che

lo pensa>>. Quando poi divenne mio professore a scuola alla prima

interrogazione mi fece andare a tal punto nel pallone che invertii perfino le

date di nascita e morte di Dante, fu un’autentica débacle ma poi pian piano mi

ripresi anche perché apprezzava i miei temi definendoli "originali e

divertenti". Avevo anche avuto alle medie un’insegnante di francese Maria

Giulia Quarello che alla prima interrogazione era rimasta molto delusa da

quanto rispondevo, ma alla seconda con tanta buona volontà mi ero messa in pari

e si complimentò con me. Insomma è il solito per aspera ad astra anche se in questo caso gli “astra” sono solo

voti decenti per non passare l’estate a studiare perché giudicati

insufficienti.

Allego la cover del libro di Puni Notte e quella del libro di

Chiara Fabbro ma di questo inserisco

proprio l’articolo che scrissi su il Giornale per il giorno del ricordo del

2013: anch’io venendo da Trieste nel 1948, quando gli slavi al 4 novembre,

giorno in cui mio padre metteva fuori dal terrazzo il tricolore, prendevano a

sassate le nostre finestre rompendoci i vetri, provai il senso di sradicamento.

Fu solo quando due gemelline, Lidia e Marina, figlie del giornalista Emanuele

Gazzo, prendendomi per mano mi portarono dalla loro mamma dicendole: <<E’

la bambina che viene da Trieste>>, solo allora mi sentii accolta e capii

che esser nata a Trieste poteva sembrare quasi un privilegio.

Recensione

Il vero

colpevole

Torna un’altra avventura dell’ispettore della polizia

Giudiziaria Andrea Soldano nel nuovo giallo di Paolo Antognetti (Jaimar Editore

dalle raffinate e semplici copertine bianche con foto al centro).

Lo ritroviamo dopo averlo visto in azione ne Il drago del monte Santeremo, svegliatosi

di nuovo all'alba come allora: ne “Il drago” era il 9 settembre 2012, ora

il 23 febbraio 2013. Un risveglio

bucolico per Andrea quando va in cucina a prepararsi il solito beverone di due

terzi di latte ed uno di caffè mentre

fuori “i cristalli di neve sugli abeti emettono scintille di luci e due

cinciallegre vengono scacciate da un merlo dal becco giallo". La sua

precedente inchiesta aveva riguardato il killer di Grione, piccolo paesino

(tuttora con pochi abitanti privati ma con una ventina di alberghi) in

provincia di Bra (Cuneo), vicino a

Pinerolo. Ora proprio nel <<Prologo>>,

prima del suo bucolico risveglio, lo ritroviamo che guida spericolato verso

l’ospedale di Pinerolo e si sente in colpa per "le morti inutili, per la matassa di nodi che non ha saputo sciogliere

per tempo e ne sente tutta la responsabilità".

Ma a questo capitolo, breve come tutti gli altri (quindi di

agevole lettura), ne segue uno intitolato <<Berlino>> dove ci viene presentato un killer prezzolato,

Litso Steel (che in russo-inglese significa “viso d’acciaio"), personaggio

enigmatico ed affascinante, che aveva lavorato in Russia presso il Servizio di Sicurezza Interna, uno degli

organismi nati dopo la dissoluzione del famigerato KGB, ed aveva lavorato come

guardia del corpo di Boris Eltsin al Cremlino. Era uno degli agenti speciali

utilizzati per missioni molto discrete di spionaggio all’estero. Ora lavora nel

settore privato con parcelle molto più allettanti.

Quindi con tecnica narrativa ad incastro - e bisogna apprezzare

questa ars narrandi dell’Autore - si

ripiomba nella parte vecchia di Grione, nella fattoria di Antonio, caro amico

dell’ispettore Andrea, dove la mucca Jole della razza Simmental (di origine

svizzera) sta per partorire. Dopo che questa ha dato alla luce due vitellini,

Antonio chiede ad Andrea di fare l’accompagnatore della Jole davanti alla

giuria nella “Fiera-Concorso per mucche

da latte" che si tiene ogni cinque anni a Pinerolo. Poiché l’ispettore ha

chiesto proprio in questo momento una quindicina di giorni di ferie non ha

motivo di tirarsi indietro e si presta ad accontentare l’amico di vecchia data.

Intanto però Litso Steel sta operando in un altro scenario, a

Berlino, dove in quel momento la “Branderburger Tor è tutta illuminata tra i

primi fiocchi di neve che iniziano a cadere". Cammina nella parte centrale

del viale sotto i tigli verso il Teatro dell’Opera, con la facciata costruita

ad imitazione di un tempo greco-corinzio. Porta una maschera di silicone e -

dopo l’intervallo tra il secondo e il terzo atto -, pensando che non è per

niente brutto morire all’opera mentre le Valchirie ti portano al Walhalla,

uccide con la sua semiautomatica Makarov due inservienti per arrivare a colpire

un uomo e la sua compagna seduti in un palco: cioè il bersaglio

commissionatogli. E vero coup de Théatre - stile horror! - l’uomo si accascia sulla balaustra per poi cadere nella fossa

dell’orchestra.

L’ars narrandi è

costituita in questo libro nel modo più evidente nella cura e precisione dei particolari e la suspense

che rimane sempre alta è ravvivata qua e là da qualche guizzo d’umorismo come

quando la Jole viene preparata per il concorso e le vengono fresate le unghie

per darle una postura più equilibrata e Andrea, che non manca di stupirsi di

questo rito, lo paragona dal concorso di miss Italia con le donne che vengono

ben truccate..

Ripensando a Piero Raimondi, nostro professore di italiano al

Liceo, corso C, dove Antognetti era mio compagno, mi viene in mente Cecco

Angiolieri (CXIV):

<<Quando mia donn’ esce la man’ dal letto / che non s’ha

post'ancor del fattibello,/ non ha nel mondo si laido vasello/ che, lungo lei

(ndr: al suo confronto), non paresse un diletto/... fin ch’ella non cerne col

buttarello (ndr: setaccio per i cosmetici)/ biacca, allume scagliuol' (ndr.

gesso o similare) e bambagello (ndr: rossetto)/... ma rifassi d'un liscio

smisurato/ che non è om che la veggia 'n chell'ora,/ ch'ella nol faccia di sé

innamorato>>.

Insomma Cecco ama Becchina in modo così romantico che quando la

vede alzarsi dal letto gli sembra davvero brutta ma poi lei prende pennelli e

pittura e fa innamorare chiunque la vede, lui per primo. Ed è quel Cecco

dirompente e distruttivo del <<S’io fossi foco arderei ‘l mondo,/ s’i'

fossi vento lo tempesterei/ s'i' fossi acqua l'annegherei... >>

Torno al libro di Antognetti dove la Jole vince il concorso ma

un allevatore concorrente si trova

d’improvviso la mucca sgozzata e ne nasce una lite tra chi possiede la mucca

vincente e quest’altro che ha perso. Il proprietario della Jole finisce dietro

le sbarre accusato d’omicidio in quanto l’altro allevatore viene poi trovato

assassinato, insomma sembrerebbe una cosa orribile ma connessa ad un ambiente

campestre invece bisogna ricordare il primo omicidio di Litso Steel all’Opera…

Lo scenario si allarga ad un magnate russo che aveva uno chalet a Grione e che

voleva acquisire un pascolo sfrattandone i proprietari o comprandoli con denaro

o facendoli uccidere per costruirvi un Ecomostro, cioè non più chalet ma tante

tante stanze alberghiere da cui trarre un grande guadagno.

Ho già detto troppo a proposito della trama complessa del

giallo che però si legge di corsa alla ricerca del finale e sono convinta che

il lettore debba capire da una presentazione o recensione quale sarà

l’argomento tanto più che molti critici del nostro tempo hanno finito per

tessere su un'opera da commentare una propria performance di autoincensazione.

Gli elementi più apprezzabili del giallo sono: lo stile del

narratore, un giro tra eccellenze italiane dai Principi di Sestriere, alle

Terme di Salice, alle Langhe piemontesi, a via Montenapoleone a Milano che

indicano in Antognetti ormai lontano dall’Italia il suo amore per la terra in

cui è nato. Ci sono altre nostre eccellenze come il pranzare al Biffi di Milano

(l tipico risotto con lo zafferano) o il gustare nostri prodotti tipici. Poiché

la qualità di un libro sta nei dettagli non manca la penna stilo Mont Blanc e

un cane pastore non è il solito che si può vedere negli alpeggi ma un Border

Collie, il primo caffè che l’ispettore Soldano gusta in una baita con il

compagno-giornalista Michele è un Irish coffee versione locale dove il whisky è

sostituito dalla grappa. L’Autore, uomo

forse semplice di carattere ma certo raffinato nei gusti, rivela anche

competenza e passione per la musica classica e l’Opera.

Quando leggo un libro mi chiedo sempre in che personaggio si

può identificare l’autore perché siamo tutti, noi che scriviamo, un po’

autobiografici e il personaggio può corrispondergli come un alter ego o come

qualcuno che lui avrebbe voluto essere. In questo caso dove l’Autore si rivela

più che mai uomo elegante penso che il personaggio da lui creato con più

interesse sia il killer. Questi

conserva anche un’etica di soldato servitore della sua patria: in fondo

tutti noi desideriamo qualche volta poter far fuori persone scomode o invidiose

o improponibili alla nostra mentalità.

Postilla

Ora io ho ripiegato il mio dissenso sui troppi cani che

incontro per strada pur se nell'immagine del mio sito www.marialuisabressani.it

ho in braccio un cagnolino, ma quella è un'altra storia che

riguarda il cagnolino di mia figlia, perso e ritrovato.

Ci sono - a parer mio ma lo ha detto anche Papa Bergoglio - più

cani che umani. E L’altra volta mentre leggevo tranquilla su una panchina mi si

è fermata davanti una cagnolina botolotta e ringhiosa. La padrona l’ha raggiunta

dicendole: <<Cammina, stupida>>, però io ho pensato che la cagnetta

mi aveva letto nel pensiero. Sterminerei volentieri lei e i troppi altri cani e

pur se capisco la solitudine delle nostre città, penso che forse sarebbe più

utile dedicarsi ad un umano sofferente o in difficoltà più che accudire un

cagnetto.

Laura Boschian Satta

La mia vita con Salvatore Satta

Laura è mamma del mio compagno Gino (Luigi) al Liceo

D’Oria, sezione “C”. Il libro è uscito con Ilisso, la stessa casa editrice che

pubblicò Il giorno del Giudizio del padre Salvatore, definito da Gina De

Benedetti, nostra insegnante al ginnasio, “il

più bel libro sull’olocausto” (=sacrificio). Non solo sempre per

l’affetto di Gino per i suoi genitori, ma anche perché era ben consapevole che

queste memorie dovevano restare e un libro è qualcosa di duraturo, con Ilisso

sono usciti del padre Salvatore i Padrigali mattutini (2015),

affettuose rime (talvolta anche piccole lamentele) che lasciava alla moglie e

ai figli, prima di recarsi in tribunale al mattino perché le leggessero a

colazione e le sue lettere a Laura raccolte nel Mia indissolubile compagna (2017).

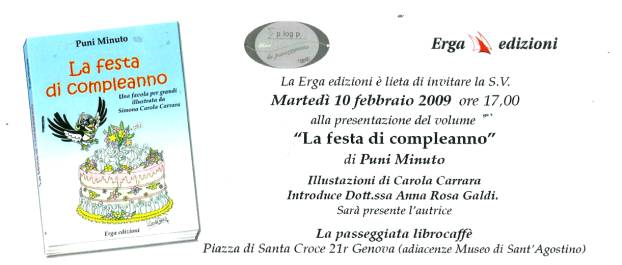

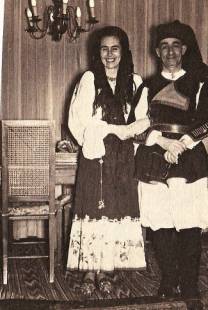

(Le tre foto sono: Laura con i figli alla spiaggia davanti alla

loro casa in Corso Italia 30, la cover del libro, Laura e Salvatore in costume

sardo e si vede di lei uno smagliante e divertito sorriso).

Ho molto apprezzato la lettura di questo libro ritrovandovi la

“scrittura al femminile" che è un'attenzione quasi pittorica ai

particolari ai sentimenti senza perder di vista il contesto storico. Ne nasce un

grande affresco d’epoca.

Ho tanto più apprezzato perché sono nata a Trieste come Laura

Boschian che era dell’età di mio padre. Pur essendo vissuta poco nella mia

città d’origine, tra i quattro e i sei anni, per me sono stati importanti per

la ricostituzione della mia famiglia dopo la prigionia in Africa del papà che

non avevo conosciuto perché partito per

la guerra quando ero in fasce. Così nella prima parte del libro, che narra la

vita triestina di Laura prima del matrimonio, ho ripercorso nomi e fatti che

porto in cuore o che mi sono stati raccontati. Ho riassaporato quel senso

d’identità che non avrei avuto senza la “mia” Trieste dove papà poi

trasferitosi con noi a Genova ci portava ogni anno come in pellegrinaggio per

il 4 novembre (dal 1922 Festa dell'Unità

d'Italia dopo la vittoria della prima guerra mondiale o a fine ottobre). E

quando Trieste tornò all’Italia noi c'eravamo in una piazza dell’Unità gremita

all’inverosimile ad aspettare l’arrivo delle navi italiane il 26 ottobre 1954

dopo che il 5 era stato firmato lo storico accordo.

L’amore per il libro.

Per far capire come nella famiglia Boschian-Satta sia stato

connaturato l’amore per il libro riporto da queste pagine solo due episodi. A

Trieste la mamma di Laura invitava le amiche in un pomeriggio di ogni settimana

e tutte portavano un libro, libri che poi si scambiavano e ne parlavano. Ma si

scambiavano anche ricette di cucina e non bisogna dimenticare che la cultura passa anche dalla cucina.

Ritornano nel libro nomi come i palcinken (sottili crêpes farcite di

marmellata) o la putizza o il presnitz o la gibanitza, prelibatezze della

cucina di confine.

Non solo c’è qualcosa che sembra unire i due sposi come un

retroterra comune: Trieste era un’insula

mitteleuropea al lembo nordorientale dello Stivale, e la Sardegna un’insula non solo dal punto di vista

geografico ma anche culturale.

L’altro episodio che denota l’amore per il libro è che quando

Laura si sposò con Salvatore, questi alla sera le leggeva pagine di buona

letteratura italiana e straniera mentre lei sferruzzava maglioncini per i

figli.

Le storie umane.

Laura in queste pagine ne colleziona tante e ne ricordo solo un

paio, una buona e una cattiva, per esemplificare.

- La “pippanetta":

era l’insegnante di pianoforte di Laura a Trieste. Correva da un lato all’altro

della città “con la bora o con l’afa per farsi assordare le orecchie con gli

stessi esercizi ma storpiati in maniera diversa”. E dietro doveva avere un

uomo, sposato certo e quindi non libero che quando la incontrava per strada le

parlava con gli occhi e poi le mandava "cento rose rosse con in mezzo una

bianca a significare che il suo amore ardente avvolgeva la purezza di lei o

cento rose bianche con una rossa al centro per dirle che la purezza di lei

proteggeva il loro amore". Ma un giorno è Laura a confidarle che si è

fidanzata e sta per sposarsi e allora Pippanetta getta la sciarpa che aveva al

collo sulla tastiera - per farla tacere! -,

con un “parliamo di lui”. E’ stata la conclusione delle lezioni di

piano, che "erano state anche

lezioni di sogni", ma "nella vita bisogna anche imparare a sognare”,

commenta Laura.

-

Il

cooperativo: il commesso della locale cooperativa di Pieris,

alle foci dell'Isonzo dove i genitori di Laura avevano una campagna e dove lei

con Salvatore e i figli vanno per un certo periodo in tempo di guerra. Era il commesso

comunista della locale cooperativa che sul banco non aveva nulla da vendere ma

sottobanco vendeva di tutto...

Penso sia importante chiarire da subito come Laura

considera l’invasione dei titini: "quello che dispiaceva nelle bande di

Tito era l’ostentata insolenza, la pretesa in quell’accozzaglia di uomini e

donne, di essere dei vincitori e dei dominatori. A Trieste però non fu solo

insolenza, solo diffusione di pidocchi e di cimici, fu infamia. Nei 40 giorni

dell’occupazione ben 4000 italiani, uomini e donne, vennero gettati vivi nelle

foibe del Carso".

E quando Salvatore viene eletto rettore

all’Università di Trieste nell'immediato dopoguerra e deve pronunciare il

discorso inaugurale, poi pubblicato nel 1945/46 in Soliloqui e colloqui di un giurista riceve dal Governo Alleato il

perentorio divieto di non nominare l'Italia e dimostra la sua “straordinaria abilità nel non nominarla,

nominandola sempre". Allora gli jugoslavi premevano per avere

un'università almeno bilingue, ma si diceva – precisa Laura - che il colonnello

americano cui spettava la soluzione di quei problemi, avesse un’amante slovena

o croata, fedelissima a Tito.

Avvisaglie di quanto fosse incandescente la

situazione a Trieste quando lei era ancora studentessa nella loro casa di

villeggiatura a Opcina ed avviene l’attentato alla polveriera della Grotta

Gigante che li costringe a radunare le loro cose e ad andare frettolosamente in

strada. Un attentato quasi in città commesso da sloveni antifascisti ma i compagni di liceo poi le chiederanno con

premura solo se aveva fatto i compiti

delle vacanze quella notte, se avesse

potuto salvarli o se dovesse rifarli. E Laura si domanda come potessero giovani

alla vigilia della maturità riflettere solo sui compiti e non su ciò che stava

montando di rabbia, anche se non c'erano state vittime. Ma c’è allora anche un

episodio di rara solidarietà, quasi di affetto: il contadino Malalan che aveva

casa dall’altra parte della strada davanti alla loro villetta e che era

anti-italiano, antifascista e comunista, si fa loro incontro per avvertirli di

star tranquilli che non è successo quasi nulla e che possono rientrare a casa.

Severa ma franca anche nella condanna dei nostri

partigiani comunisti i quali continuavano a ripetere che “i martiri

delle foibe erano stati un errore sia pure tragico, un eccesso nell’acceso

clima bellico, compiuto però dalle forze giuste…" Quando scrive

queste memorie si era in piena dissoluzione della Jugoslavia e lei ricorda

l'entusiasmo dei comunisti italiani per le riforme gorbacioviane, però afferma:

“rivivendo

le ansie passate, penso che i vecchi comunisti italiani farebbero meglio oggi a

tacere”.

Severa anche verso l’Italia che afferma “non

aver capito niente dei triestini". E riguardo al fascismo afferma

che “si posò sulla città come un coperchio che tuttavia lasciava respirare”.

Ricorda che ci fu l'invito (non l'obbligo) ad italianizzare i cognomi e ne

uscirono fuori i Paschi, i Manni, i Vasari, gli Zeno da radici ebraiche

tedesche slave. (Il mio cognome paterno è stato in origine Bresaugig di cui si

trova traccia al Castello di Lucinico). Ricorda che fu proibito il bilinguismo

e ricorda il “civismo" retaggio dell'Austria e di come a Trieste

avessero convissuto in pace tutti imparando a parlare triestino:

ebrei, greci (tutti ricchi), i serbi ortodossi più umili, gli sloveni, i croati

cattolici e i tedeschi della comunità evangelica. Tutto ciò implicava

un pluralismo di culti, il fiorire di chiese diverse. A Trieste si era respirato

civismo e pluralismo. "Però -commenta Laura- la lunga attesa dei

triestini per diventare italiani sembrò all’Italia, divenuta antieroica dopo la

sconfitta della guerra, come una specie di rigurgito nazionale fuori corso”.

Ci parla anche del confine di Sesana a 15

chilometri da Trieste, considerato un confine modello non a separare due mondi

ma ad unirli: “un paese socialista è in contatto fraterno con un altro

capitalista”. E spiega cosa sia questo contatto: “torme di jugoslavi cenciosi

emergono dal cuore più ignorato del loro paese per rifornirsi a Trieste di

merci dozzinali e vi corrisponde un fiotto di triestini che vanno a Sesana per

comperare carne e benzina a buon mercato”.

Conclude questa pagina amarissima con un “sono

tornata a Trieste per la sepoltura della mamma, morta a Roma, un cimitero ormai

assediato da case in cemento. Giusto che i vivi contendano lo spazio ai morti

ma io non tornerò più a Trieste”. Anch’io penso al dolore provato nel tornare

in quel cimitero così inglese con gli ampi viali fiancheggiati da cipressi

quando vidi all’ingresso tantissime tombe slovene (o di gente modesta), tutte

ornate da pacchianissimi fiori finti. Certo la morte ci rende tutti uguali ma

quella grazia di monumenti, di tombe di stile asburgico ora non c’è più e per

ritrovarla bisogna addentrarsi di nuovo lungo i viali.

Mi piace ancora ricordare alcune cose della

giovinezza di Laura: quando grazie a Ettore

Lo Gatto (Napoli 1890-Roma 1983) che introdusse lo studio della

slavistica all’Università e le dimostra fiducia, va come borsista a Praga

iniziando ad approfondire gli studi che la renderanno impareggiabile

conoscitrice della letteratura russa del 7/800. A Praga dopo le lezioni

scendeva nel piazzale davanti all’Università e lo percorreva varie volte di

corsa ma avvertita che la osservavano si astiene dal farlo. Era una “mula"

triestina, esuberante che aveva bisogno anche di scaldare i muscoli come si

dice.

Conosce il futuro marito Salvatore all’Università

di Padova quando voleva parlare con l’amico Gigi, che laureato in legge aveva

iniziato proprio a Padova la carriera universitaria ed aspirava a conquistare

il suo cuore. Ma proprio entrando in quella stanza di Gigi incontra Salvatore.

E’ amore a prima vista anche per le parole di lui che le chiede se sia libera

perché non vuole impegnarsi in qualcosa che potrebbe procurargli dolori. Lei

che doveva destreggiarsi tra un treno e l’altro per poter frequentare Padova da

Trieste, scrive: “ormai avevo preso la coincidenza per Satta”. L’amico Gigi sarà fatto prigioniero dai

tedeschi e morirà a Buchenwald. Ma cosa che ora sembra impossibile quando a

fine guerra attraverso l’Illustrazione Inglese Laura viene a

sapere dei lager attraverso foto inequivocabili commenta: “mai avremmo

immaginato”.

Ci sono alcuni episodi nel libro di grande tenerezza.

-Lei ha

rifiutato l’ennesimo pretendente (c''era chi la voleva solo come brava

mogliettina chiusa in casa e così via) e il padre la chiama e le dà della

“parassita". Insomma se lei rifiuta l’ennesimo buon matrimonio, allora si

mantenga da sé. Laura poco dopo incontra

Salvatore e contrariata

dall’incomprensione paterna, lo tratta bruscamente. Allora lui tira fuori un

piccolo fazzoletto in cui c'era una collanina di corallo rosa, un rosario di

filigrana e le chiede di tenerli come dono in quanto non penserebbe di poter

regalare quelle cose a lui care a nessun’altra.

Poi si spiegano, si sposano e a bordo di una topolino raggiungono Genova

dove è l’Università in cui Salvatore dovrà insegnare.

-

Altro tenero episodio è quando muore Vittorio, figlio di Angelo, fratello di Satta ed ingegnere che lavorava a Genova.

Vittorio aveva voluto diventare aviatore e viene abbattuto nei cieli di Parma.

Filippo, il piccolo bimbo primogenito di Laura e Salvatore quando loro ancora

non sanno né immaginano la notizia, alza gli occhi al cielo stellato e dice: “ho

visto la stella di Vittorio". Telepatia o forse è più che mai vero

come ha scritto Shakespeare che in cielo e in terra ci sono molte più cose che

l’uomo immagini.

A Genova hanno una bella casa in Corso Italia e

Laura e Salvatore passeggiano su quel lungomare come innamorati felici e

dimentichi di tutto, ma quando arrivano dal mare i bombardamenti degli inglesi

accettano l’offerta di Mario Scerni di andare alla Colombarola, sua proprietà

visino a Parma: offerta dovuta anche al fatto che le case vuote erano requisite

dai tedeschi. Di là però vengono confinati a vivere con i mezzadri quando

Scerni vi si trasferisce, avendo dovuto abbandonare sempre a causa dei tedeschi

il Castello di Bressanone dove viveva.

La convivenza risulta difficile e quindi si

trasferiscono nella proprietà dei Boschian a Pieris e di qui, quando insegna a

Trieste, Salvatore ogni mattina porta una bottiglia di latte fresco al suocero:

c’era stata infatti tra loro una vera intesa. Il padre di Laura era un uomo che

si era fatto da sé ed apprezzava questo genero colto gentile spiritoso che aveva abbandonato la Sardegna per

intraprendere la carriera universitaria.

Dei genovesi Laura ricorda alcuni nomi. Di un

amico, molto ricco ma che manteneva un tenore di vita del tutto modesto, quando

gli chiese “a che gli servisse la ricchezza", la risposa è stata: "so

che posso".

Dei genovesi Laura ricorda De Marini, allievo

prediletto di Bob (=Salvatore), che morì a trent’anni di asiatica e ricorda

il giurista Capograssi che ormai viveva a Roma ma con cui Bob era sempre

in contatto per una linea comune di pensiero, per una grande intesa spirituale.

Quando li riceveva nel suo studio sedeva con alle spalle le opere di

Sant’Agostino che chiamava “il Vescovo” e tutto il suo pensiero era dominato da

grandi figure religiose: Dante, Pascal, Manzoni. Anche lui muore all'improvviso

come il De Marini e i Satta si

ritrovano un po’ più soli.

Questo tema della morte domina anche quando a

Genova si ammala di meningite il loro

figlio maggiore Filippo e viene salvato, contro il parere infausto di

una altro luminare, da De Toni con una nova cura sperimentale.

Se la vita quotidiana è fatta anche di queste

grandi difficoltà, resta però intatto

il loro amore e Laura che è stata editorialista di russistica per quotidiani

come Il Gazzettino di Venezia, il Messaggero Veneto di Udine e Il Tempo di Roma, è anche riuscita a

conquistarsi la libera docenza a 52 anni. Laura traduceva perfino al capezzale

del marito quando lo assiste fino alla morte. Dirà che da allora si sentì

“orfana” perché se, ad esempio, "must" del giornalismo è “capire e

far capire”, in realtà sia che si scriva per gli altri e soprattutto nei

rapporti umani la cosa più importante è “esser capiti”, “esser accolti nel

cuore degli altri”.

Non solo, era così grande l’intesa tra Laura e Bob

che nella casa di Roma avevano due biblioteche a Fronte dietro le rispettive

scrivanie e in mezzo il tavolino del salotto con sopra una preziosa scatola

russa, laccata, di Palèch.

Concludo pensando al mio compagno Gino che è

riuscito a compiere questa buona opera di far pubblicare da Ilisso le memorie

della sua mamma. Lo ricordo al liceo come compagno gentile e sensibile. Scopro

nel libro che alle elementari il suo maestro pensava il suo cognome fosse da

modificare facendolo diventare Satana da Satta, tanto era vivace. Scopro sempre

nel libro che Gino verso la fine della seconda liceo quando appunto era ancora

mio compagno di classe ebbe un periodo di ribellione. Comunicò ai suoi genitori

che non voleva più andare a scuola e voleva fare o il sub (bellissimi i fondali

marini intorno a Genova) o diventare aviatore. I genitori si consultano e

quando arriva la notizia della sua faticata promozione gli regalano un viaggio a bordo della Maria Fausta una nave che andava fino in

Canada e, superata Montreal, fino ai Grandi Laghi. Per Gino è il toccasana,

torna tranquillo, più adulto e contento di sé.

A questo punto Laura ricorda anche la sua

esperienza scolastica ben descritta ad inizio libro quando viene iscritta alla

prima liceo della Dante e lì un simpatico professor Tivoli ebreo la fa spiegare

ai compagni facendola sedere sopra la cattedra. Minuta come doveva essere Laura

così poteva meglio farsi comprendere, ma mamma e nonna le dicono: “chissà come

sei sconveniente seduta là sopra”. Non solo, quando mamma va a parlare con

Tivoli e questo le dice: “la sua Lauretta, Signora, mi vuol davvero bene?” E’

probabile che lui volesse sondare se la ragazzina fosse felice di quelle

spiegazioni che le faceva impartire ai compagni seduta sopra la cattedra ma

mamma e nonna si turbano quasi fosse un pedofilo e la cambiano di scuola. La

mandano in un Istituto di Cultura per

signorine di buona famiglia, non tanto interessate alo studio quanto in attesa

di un buon matrimonio. Ma Laura lì segue anche i corsi pomeridiani di

Latino facoltativi nonostante anche in

famiglia le chiedessero “a che ti serve il latino?". Non le piacciono né

il ricamo né le lezioni di danza ritmica e vuole ricongiungersi ai suoi

compagni della Dante che stavano affrontando l’esame di terza. Passa tutta

l’estate sui libri e decide di fare insieme i due anni di quarta e quinta.

Quando si presenta all’esame è rimandata solo in latino e in matematica. Passa

una terza estate sui libri e riagguanta i suoi compagni di un tempo: si ritrova

in una classe di venti ragazzi con una sola compagna con cui stringerà grande

amicizia.

In quel liceo Laura ha come insegnante d'italiano

la medaglia d’ora Giani Stuparich, il cui fratello anche lui medaglia d’oro era

morto in guerra. Lei e la compagna lo trovano algido e severo però quando

leggono di lui la novella Un anno di

scuola e lo scoprono innamorato perso di Edda con cui s’incontrava sulle

alture di Chiadino in vista del mare, diventa “l’uomo ideale col fuoco

interiore”.

In quel liceo hanno anche l’ebreo Sabbadini, insegnante di greco e latino. Questi a volte

sbottava: "non si faccia in quest'aula propaganda di errori!" E di lei dice: "mi fa ridere la

Boschian, mi mette di buon umore anche se le sfuggono certi errori non ne fa

propaganda; è una brava ragazza!”

Riguardo quei suoi anni di studio lontani, ma da

volitiva, e riguardo la trovata di mandare Gino a bordo di quella nave perché

tornasse più uomo e meno ribelle conclude che non sempre le strada canoniche e

ben tracciate sono quelle che portano a migliori risultati. Non solo dato che

Laura ha scritto di grandi autori russi, diceva che per conoscere uno scrittore

bisogna munirsi di mappe e carte topografiche per contestualizzare il luogo

dove viveva e dove si era formato.

Questo libro, con un’ottima prefazione di Rita Giuliani, dovrebbe trovare un

regista come Victor Fleming di Via col vento (libro scritto da una

donna, Margaret Mitchell) capace di mettere in immagini questa saga familiare,

questo romanzo di formazione di una ragazza triestina nata nel 1913 che sembra

una forza della natura come la mitica Rossella.

Ancora un ricordo dal libro: quando alla Domenica

di Pasqua le campane di Trieste tornavano a suonare tutte insieme e le dominava tutte quella di San Giusto,

allora la nonna di Laura (nonna altolocata, rimasta presto vedova ma capace di

ricostruirsi una vita vendendo i suoi ricami e con cui la scrittrice ebbe un

intenso rapporto di ammirazione e comprensione) s’inginocchiava a pregare.

Parsunag’ e Mument’ du nostar Bobi

Mario Zerbarini

L’amico bobbiese di vecchia data, Mario Zerbarini (fondatore de

L’Assieme, associazione in cui ha ricordato tanti fatti di Bobbio e non solo,

autore del bel libro su Colombetti di cui ho allegato la cover e con Luigi

Pasquali del Nuovo Vocabolario Bobbiese

con ben 207786 parole e anche autore di una divertente commedia dialettale: S’ass pudiss metga ona pèssa di cui uscì

su Libertà di Piacenza un bell’articolo

dal titolo “Le amarezze di un ciabattino”)

mi raccontò una volta questo episodio.

Mia nonna da ragazzino gli dava qualche spicciolo perché

seguisse la sorella minore della mia mamma, la zia Zita, e il fidanzato Egidio

nelle loro passeggiate nei dintorni di Bobbio. E mi sono ricordata del

bellissimo film con John Wayne e Maureen O’Hara Un uomo tranquillo dove viene raccontata la stessa usanza, ma in

Irlanda. Zia Zita per parte sua era così timida che quando da ragazzina veniva

da noi a Genova al mare e mio padre pensò di regalarle un costume da bagno

rosso pianse perché non voleva indossarlo. E come conobbe lo zio Egidio? Quando

andò a Piacenza per vedere sui tabelloni esposti se avesse passato l’esame da

maestra. C’era riuscita ma compagne bobbiesi che erano state bocciate volevano

picchiarla e allora zio Egidio che veniva da una famiglia di artigiani e

intagliatori del legno ed era lui stesso bravo artista ma aveva voluto

diventare maestro dando anche lui quell’esame, la difese.

Non solo, a proposito di questo “primo lavoro" di Mario,

poi studioso di Bobbio in particolare ma anche editore per l’appunto della

rivista L’Assieme, mi ricordo altri ragazzi dei miei tempi o nati poco dopo che

si davano da fare per guadagnare qualche spicciolo come camerieri in bar e

ristoranti, come aiuto agli scaricatori in Porto, anche come dee jay ante

litteram, suonando nelle balere. Insomma italiani con tanta voglia di fare e

progredire e poi diventati anche importanti hanno sempre ricordato con

tenerezza e malinconia questi loro esordi.

Il librino di sole 36 pagine su Personaggi e momenti della

“nostra” Bobbio - Edizioni del Premio Letterario Internazionale Città di Bobbio

- è un gioiellino: elegante per il sapore d’epoca che si apprezza nel disegno il Borgo (collana “Bobbio una volta”) o

nella foto di Paola Fagnola U Blac,

soprannome di Natale Zerbarini ma anche

in altre immagini preziose come nella china di Giorgio Pipitone con Bobbio

vista dall’altra parte del Ponte Gobbo.

Il librino inizia con un disegno della professoressa

Pierantonia Larceri “U dacquadu" che ritrae il carretto che portava

l’acqua ed inizia con versi dialettali ad esprimere la gioia per i ragazzi di

bagnarsi i piedi quando esso arrivava nella via principale e c'è da subito

un'affettuosa precisazione: il cavallo che tirava il carro si chiamava Pino ma

Pino era anche il padrone che lo guidava. E talvolta scoppiava tra i ragazzini

un litigio perché uno diceva: <<tu mi hai fatto bagnare>>, l’altro

rispondeva <<no sei stato tu>> e la conclusione era la rissa

<<io ti rompo il muso>>. Riporto non in dialetto perché questo mi è

ostico e ritengo quasi una villania dell’amico Mario aver voluto scrivere il

testo senza traduzione, anzi ho dovuto farmi aiutare da mio marito (più duttile

di me) nella comprensione e mi è quasi sembrato di trovarmi nello stesso

affanno che mi procurò all’Università un breve corso di sanscrito. La data di

questi versi è il 7 maggio 1979.

Il secondo racconto riguarda un signore Armelio, capitano

d’industria che veniva a Bobbio per riposarsi e un dialogo con Franco in cui

gli chiede come facciano a vivere al Poggiolo (al di là del Trebbia), così

eleganti e ben vestiti, Mario e tutta

la sua famiglia. Si scopre che a Bobbio si vive anche di caccia dei grilli

lungo il Trebbia: questi catturati vengono messi in gabbiette e i maschi hanno

delle sotto ali con una riga rossa mentre le femmine l’hanno cilestrina. I

grilli si riproducono e si vendono bene.

Segue nel terzo racconto una lite per una quercia di quasi

cento anni che "u Blac" (alias Natale Zerbarini) vuole tagliare per

farne legna. Questo caratteristico personaggio è citato anche nell’ultimo libro

di Sandro Ballerini (un altro bobbiese e trovate la mia recensione nella pagina

Amici cari del mio sito). La quercia

sorgeva vicino all’osteria della Micona, ma arriva in bici Peppino, di

tutt’altro avviso sul taglio, che vedendo lo scempio dell’albero fatto dal Blac

diventa “mezzo morto dal dispiacere”. E litigano…

Anche l’osteria della Micona è stata un nome cult per Bobbio e

i miei genitori da ragazzina mi portavano lì per acquistare uova e formaggio

genuino. Ora è stata abbattuta e vi hanno costruito un enorme condominio.

Non manca l’omaggio a Mentina Orsi, una donna nata il 4 ottobre

1907, che ha raggiunto i 99 anni quando questo il libro va in stampa e mamma

del bravo meccanico Gianni Ballerini, capace di far ripartire moto e auto che

sembravano aver esalato l’ultimo respiro. Questi versi pervasi di tenerezza

sono un evviva alle nonne, perché tale

era Mentina, ma a lei si sovrappone anche il ricordo della nonna

di Mario che qui si firma come “Malli ad Rampon”. Questo perché

Maria Aimé la bis-bis-bisnonna paterna,

nata a fine 1700, era vissuta per tutto l’Ottocento, arrivando a 102 anni e si

era sposata due volte. Il suo secondo marito era stato un militare francese di stanza a Bobbio, di

cognome Ramponne con cui poi lei si trasferì a Parigi per una dozzina d’anni

prima di tornare alla sua città natale dove appunto il cognome francese

veniva pronunciato “Rampon”.

Per me la parte più decifrabile del libro sono i capitoli

finali, dedicati ai cibi bobbiesi, vere eccellenze. S’inizia dalla polenta che

l’Autore ricorda cucinata dalla nonna in tre padelle come se a mangiare

dovessero ritrovarsi in trenta: in una la cucinava con il merluzzo, nell’altra

con il coniglio, nella terza con la lepre.

Anch’io ricordo la polenta fatta dalla sorella della mia nonna,

Maddalena Rolleri, al mulino del marito, cotta sul fuoco in un paiolo di rame e

per me è rimasto il piatto preferito della mia vita pur se non l’ho mai più

assaporata come la faceva lei.

A me quella mitica

polenta piaceva con il latte e qui Mario descrive i modi in cui la condiva la

sua nonna: con il burro, con il formaggio, possibilmente il gorgonzola, e

piccola nota umoristica di quella polenta si era così golosi che qualcuno

finiva per bruciarsi le dita nell’addentarne le fette.

Seguono I Macaron

(maccheroni) e subito viene precisato che venivano preparati in tale quantità

come fossero mille le bocche che li avrebbero gustati e una piccola

precisazione ci ricorda che la pasta doveva essere molto molto sottile.

Anch’io rammento che quando mia madre impastava (e ho imparato

da lei) tirava la sfoglia alzandola tra le dita per assottigliarla e sembrava

che si dovesse vedere filtrare la luce attraverso essa.

In queste squisitezze d’antan si finisce con i Bustarne’ di nonna Carolina (le

caldarroste) e l’ultima poesia ha un titolo molto esplicativo dopo quanto

abbiamo “assaporato” mentalmente attraverso questa pagina “Pass par Bobi…e

g’avriss fam” dove Mario ricorda una volta che arrivò a Bobbio affamato e si

fermò alla trattoria-ristorante dei Cacciatori.

Pagina che però sta a significare per tutti: “a Bobbio si viene a mangiar

bene e quindi una volta arrivati si prova una dirompente fame di cose

buone". A quella trattoria con i miei genitori, arrivando da Genova a

Bobbio, era la sosta canonica prima di aprire casa. Vi s’incontrava Battista

(soprannominato Peppi, che già non era più al momento di queste pagine) e che

qui viene ricordato con affetto e nostalgia. Anzi il libro finisce con una

risata perché chi si fermava a desinare da Peppi (Battista) chiedeva vino

e ancora vino e pane fatto in casa e

tanta “buzèca” (trippa) da mangiarne fino a morire.

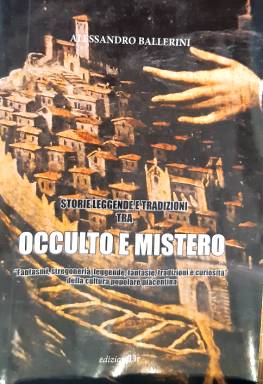

Storie Leggende e Tradizioni

tra

Occulto e Mistero

Alessandro Ballerini

(La cover del libro è un particolare dell’antica

città di Bobbio, tratto da un quadro di San Bernardino opera del pittore

Salvatore Pozzo, esposto nella Chiesa della Madonnina dell’Aiuto a Bobbio).

Per capire questo libro bisogna partire da tre considerazioni

che vi sono contenute.

Per prima la frase di un anonimo poeta della steppa russa: “Un popolo, che non racconta più leggende, è

destinato a morire di freddo”.

Quindi la considerazione di Padre Amorth, capo esorcista della

Chiesa Cattolica, con nomina diretta dal Papa: “Il Diavolo a Piacenza ha fatto

cose che non ho mai visto in vita mia nei 163.000 esorcismi di cui mi sono

interessato e dare una spiegazione sull’accaduto è pressoché impossibile”.

E forse l’input per l’Autore a scrivere questa sua 33esima pubblicazione -e ne deriva la terza

considerazione- è il suo ricordo di Einstein “che avrebbe formulato la Teoria della Relatività proprio sotto il limpido cielo stellato della Val Trebbia”.

“Gli studiosi Mauro Casale (genovese) e Fiorenzo De Battisti

(pavese) affermano – come ricorda appunto Ballerini – che

Einstein abbia passato una nottata a Bobbio. Sostengono che in gioventù lo

scienziato abitasse a Pavia dove il padre era impegnato a installare la

pubblica illuminazione. Un giorno Albert decise di andare dallo zio a Nervi,

passando per ‘il grande itinerario di canale della cosiddetta Via del sale’ che

nel 1800 era ancora in uso. Quattro giorni di cammino e l’escursione viene

ricordata in una lettera in occasione del suo cinquantesimo compleanno, in cui

Einstein parla delle emozioni avute osservando il cielo stellato di Bobbio”.

Se questo ricordo dello scienziato segue al rammentarci che per Bobbio passarono altri illustri come

San

Francesco, Dante, Leonardo da Vinci, in realtà ciò che risalta riguardo

l’Autore stesso è la sua fascinazione per il cielo stellato di Bobbio. E

risalta l’amore, la devozione filiale che sente per questo luogo dove nacque (e

a Bobbio ha tuttora una casa) pur sentendosi anche piacentino d’adozione avendo

vissuto a Piacenza dal 1953 al 2000.

Anzi per meglio presentare l’Autore, Sandro per gli amici, mi

piace inserire alcune foto dal libro.

Queste foto sono un po’

la sintesi dell’uomo. C’è la sua esperienza di politico, nel 1986 assessore al Bilancio di Piacenza in quella

sfilata a Bobbio in contrada di Porta Nuova per la Festa degli Alpini, ma lo vediamo anche nella serata di musica fine degli anni ottanta con il M.o. Bruno

Morsia alla chitarra e Marilena Massarini che canta il motivo “Bobbi, l’è Bell”

Sandro infatti s’intende di musica ed ha composto molte canzoni

nostalgiche d’amore per la sua Bobbio. Poi le foto lo ritraggono con la madre,

con la moglie Anna e con la nipote Isabella

Non solo a fine libro riporta in dettaglio la sua biografia a

partire dallo Sport che lo ha viso valido atleta in diverse attività:

lanciatore e decatleta in atletica leggera come pugile della Salus

et Virtus dove nel 1963 partecipò

(squadra dell’Esercito ai campionati militari italiani con un ottimo

piazzamento…) Ma la sua carriera sportiva ha continuato in vari campi facendolo

apparire come un giovane desideroso di cimentarsi e molto eclettico e per

queste notizie rimando il lettore a fine libro.

Torno al nocciolo del testo quando per il capitolo “Le leggende” Sandro dichiara di voler

iniziare dalla Val Trebbia ed in particolare da Bobbio e in particolare

dall’Abbazia di San Colombano con quella frase che sovrasta l’ingresso “Terribilis est

locus iste” .Ricorda che tante sono le testimonianze storiche di

misteriose entità presenti all’interno di occulti sotterranei conosciuti e/o

sconosciuti della Basilica.

In realtà l’altra domenica alla Messa un giovane sacerdote

piacentino, don Diego, ha citato la scritta spiegando il terribilis come

“meraviglioso è questo luogo” Uscendo dalla Basilica si vede il millenario

maniero Malaspina-Dal Verme dove si dice si aggirino ombre o spiriti e si

sentano gemiti perché anticamente gli ospiti non graditi o i nemici catturati

venivano gettati nel “pozzo del taglio” che però anche in questo castello(e in

molti altri) non si sa dove sia. Non solo nel libro si parla anche di un

camminamento sotterraneo dove i nobili a cavallo andavano dal Castello

all’Abbazia.

Una leggenda bobbiese riguarda il ponte Gobbo o Vecchio o del

Diavolo. Lo fece costruire San Colombano promettendo al demonio la prima

creatura che vi avesse transitato e si trattò di un orso bianco poi ingentilito

e trasformato dalla fantasia popolare in un cagnolino bianco che ancora vi si

aggira in notti di plenilunio. Le 12 arcate del ponte per una lunghezza di 280

metri sono disuguali perché i diavoletti costruttori erano alti, gobbi, piccoli. Belzebù in queste storie

diventa fin simpatico in quanto sempre gabbato come nei famosi Sassi Neri che si trovano lungo la

strada da Bobbio al Monte Penice e che

furono lanciati da lui per ammazzare San Colombano e restano tuttora come

attestazione di una frana lavico-morenica. Lo stesso accadde al povero diavolo

all’orrido di Barberino dove sono presenti “neri profili di lava” e sarebbero diavoli scolpiti nelle rocce

lanciate da lui contro il Santo per impedirgli di andare a dormire nella sua

piccola grotta.

Il libro però non consta solo di leggende pur se alcune sono

davvero interessanti ma contiene molta storia con date precise: 1743 Bobbio

diventa Provincia, 1860 nasce la Provincia di Piacenza che riceve da Re Carlo

Alberto di Savoia il titolo di “Primogenita” dell’Unità d’Italia e che nel 1923

assorbe tre comuni: Sant’Antonio, San Lazzaro, Mortizza.

Sandro ricorda il primo stemma di Piacenza del 1281 arrivando

dopo sei varianti all’attuale (1938) sempre con i simboli del dado che secondo alcuni rappresenterebbe il

“qurterio” cioè la città con le sue mura oppure semplicemente una focaccia (che anticamente veniva chiamata

Placenta) e con la lupa che sta ad indicare la

città come antica colonia romana. Ma alla storia dello stemma segue quella

patriottica della Bandiera italiana ricordandoci che nacque grazie a Napoleone

il 15 maggio 1796.

Sandro non manca di riproporre le storiche maschere di

Piacenza: Tullèin Cuccalla e la Cesira, Vigion e la

Lureinsa.

Pregio del libro e della ricerca storica sono foto d’epoca e

foto degli splendidi castelli del piacentino. Ognuno narra storie di sangue per

tradimenti e di spiriti che ancora vi si aggirerebbero. Anzi Sandro cita il Medico Professor Bernocchi, già primario

del reparto di psichiatria dell’Ospedale di Piacenza che in materia ha

pubblicato un testo sulla sopravvivenza dei defunti. Volume scritto nel 1969 e

pubblicato dalla Utep di Bologna con titolo:“Prove

inconfutabili della reale sopravvivenza dei defunti”. Sandro stesso ricorda

di aver partecipato ad una seduta di spiritismo con la moglie Anna e altre tre

coppie di amici e la medium che veniva da fuori e quindi nulla sapeva riportò la voce di Fausto che diceva di aver

freddo e che chiamava la mamma. Non spiega per il lettore chi fosse Fausto però

è evidente la sua sorpresa e la sua riflessione dopo quell’esperienza.

Per tornare alle storie riportate molto interessante è la

vicenda dei Chiapparoli e dei tre mulini

che si trovano a distanza tra loro di non più di 500 metri ancora attivi negli

ultimi anni del ‘900: Erba Grassa, Ca’

dl’om fort e Bucca di Riv. Località che hanno un’origine

leggendaria in quanto tra il 1400 e il 1600 vi si stabilirono alcuni fratelli

dediti al banditismo e alla pirateria: veri e propri guerrieri combattenti

ingaggiati dai marchesi Malaspina di Pregola, su richiesta dei Doria (storici

Signori di Genova) per le loro battaglie come fossero “lavoratori stagionali”.

Però delle storie leggendarie raccontate ne estrapolo due: una

drammatica,l’altra divertente per finire con un sorriso ad esorcizzare i

fantasmi.

La stria ‘d Tursella, Rosa Poltini,

era una bella ragazza innamorata corrisposta di Alberto Leccacorvo, discendente da una delle più illustri

famiglie patrizie piacentine che per evitare la famigerata Coscrizione francese

si diede alla macchia in montagna. Ma in un confronto a fuoco con i francesi

Leccacorvo fu fulminato da un colpo di fucile. Rosa disperata viene ad abitare

a Piacenza in via Torricella in una casetta nei pressi della Cappella dei

Giustiziati. La si diceva capace di realizzare filtri magici d’amore o fatture

malefiche. Ad ogni esecuzione per un’impiccagione la si vedeva ritta in piedi

sulla finestra a guardare. Viveva ormai brutta e vecchia con un corvo ed un

gatto nero che poi si prese la rabbia e la morsicò facendola morire di

idrofobia. I vicini sentirono le sue urla strazianti per il dolore ma nessuno

la soccorse.

L’altra storia

si svolge a Cerignale. A fine ‘800 alcuni

abitanti del luogo avevano avvistato vicino al camposanto una figura bianca che

si lamentava: un fantasma. Il sacerdote della predica domenicale spiegò che

forse era un’anima dle purgatorio bisognosa di opere di bene, messe e

preghiere. Così le messe di suffragio aumentarono molto, ma alcuni cacciatori

chiesero al parroco di poter trascorrere la notte in canonica perché dal primo

piano si vedeva la zona di azione del fantasma. Volevano caricare i fucili con

pallottole caricate a sale. Se fosse stato qualche buontempone che si prendeva

gioco dei compaesani il sale gli avrebbe fatto bruciare gambe e sedere. Da

allora il fantasma non apparve più, però dopo un’abbondante bevuta un certo

Giuppin confessò agli amici di essere stato lui il fantasma e di essersi

accordato con il prete che così aveva più

introiti con le messe di

suffragio.

Non solo il tema dell’occulto che Sandro sviscera in questo

libro, ha in lui un “esperto” nel senso che negli anni ’90 presentò la commedia

in due atti “Al fantasma ‘d me muier” recitata dalla storica compagnia

filodrammatica “Turris” di Santa Maria in Torricella, diretta dal grande

regista piacentino Giorgio Brolli.

Quindi pur se di scorcio in questo finale di recensione potete

apprezzare un altro aspetto di successo di Sandro, autore di ben cinque

commedie dialettali tutte dirette dal Brolli.

Questo libro è molto vario e per lunga esperienza di scrittura

consta di capitoli brevi e ci racconta anche come nacque certe superstizioni

come che il passare sotto una scala porti male e altre, ma c’è anche una

testimonianza drammatica sulla trasmissione di pensiero. Sandro era a Teatro ma

pensava ad un amico a lui molto caro ricoverato in ospedale e di cui si diceva

fosse in miglioramento. Sente l’impulso di andarlo a trovare ed arriva quando

l’amico è appena deceduto: è come se questi lo avesse chiamato, gli avesse

mandato un ultimo saluto. E succede spesso che prima della morte nei pazienti

ricoverati si noti un’improvvisa ripresa…

Per concludere, ho solo sfiorato il tema della fede con la

burla contenuta nell’aneddoto del fantasma e del prete che ci guadagnava, ma

Alessandro Ballerini ha un così profondo senso religioso che ha voluto mettere

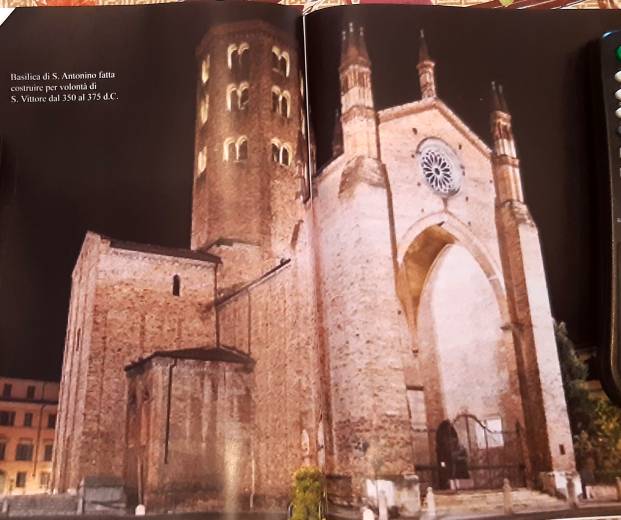

la foto della piacentina Basilica di Sant’Antonino in una foto proprio nel

cuore del libro che ne occupa due facciate con il massimo risalto.

Amarcord e Saluto personale

Non penso che scriverò ancora recensioni e il mio

sito si chiuderebbe qui, però “ mai dire mai”, infatti è intervenuta la guerra

in Ucraina ed ho aggiunto la pagina “Guerra”.

Per il motivo del saluto personale allego una foto dei miei 19

anni al veglione di Capodanno al Possetto di Sestriere e di fianco una foto del

mio futuro marito ruzzolato nella neve durante una sciata ma sorridente. In

testa ho un cappello/cotillon di quelli che distribuivano.

Al Possetto la clientela era fissa e a quel veglione m’invitò a

ballare un arzillo vecchietto con diversi anni più dei miei genitori che era

l’anima della festa. Mio marito che avevo appena conosciuto a teatro a Genova

alla rappresentazione di Uomo e superuomo

di Shaw e gli avevo detto che saremmo andati con la mia famiglia in montagna a

Sestriere, ci accolse al nostro arrivo sulla porta del Possetto (lui alloggiava

ai Duchi) e partecipò anche lui al veglione. Si avvicinò all’arzillo vecchietto

e gli disse: <<vecchio mandrillo tieni giù le mani dalla mia ragazza (non

la ero ancora)>>. Seguì una risata ma fece un pochino più breccia nel mio

cuore quando durante una sciata lo vidi in questo ruzzolone, steso sulla neve

ma sorridente.