INDICE

1)

Giulio

Vignoli, I 184 bimbi di Gorla, Bastogi Libri (2020)

2)

Paolo

Antognetti, Il Drago del Monte Santeremo, Jaimar Editore (2020)

3)

Rosa

Elisa Giangoia, Febe – Dal tempo all'eterno, Europa Edizioni, (I edizione,

2018)

4)

Stefano

Zecchi, Fedeltà, Mondadori, 2001

5)

Gianrico

Carofiglio, La misura del tempo, Einuadi 2019

Allegato

in Varia del Corriere della Sera, n.40 del 3/11/2020

6)

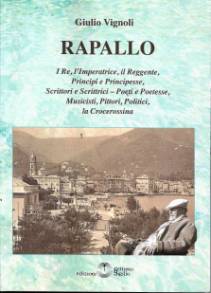

Giulio

Vignoli, Rapallo, Edizioni Settimo Sigillo

(2021)

7)

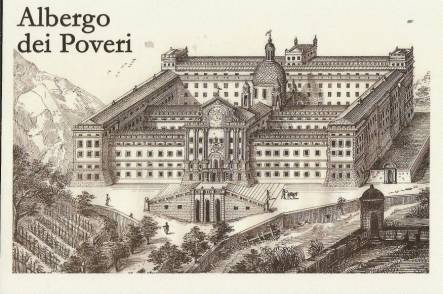

Annamaria

De Marini parla dell’Albergo dei Poveri di cui è sovrintendente (ala storica)

8)

Maria

Luisa Bressani, il Giornale, 14 aprile 2021

9)

Dino

Frambati, La voce di Genova, 28 marzo 2021

10)Foto

Annamaria De Marini dal suo sito.

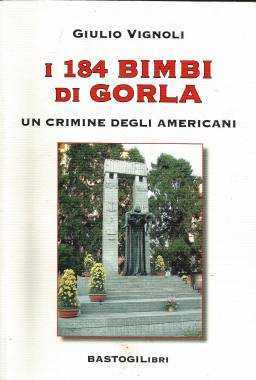

Giulio Vignoli

I 184 bimbi di

Gorla

20 ottobre

1944

Quando un libro diventa un fatto di coscienza ha una marcia in più e passa avanti ai tanti altri che oggi si pubblicano. Diceva Emanuele Gennaro, mio professore di filosofia al Liceo D’Oria di Genova, che quando si pubblicano tanti libri è segno di civiltà, però in questo mare magnum dei libri al nostro tempo, qualcuno si pone alla testa della classifica e succede quando si fa qualcosa di “nostro”, proprio per coscienza di uomini.

La prefazione di Luciano Garibaldi, un giornalista e storico di valore, spiega in breve il fatto: “il 20 ottobre 1944 una formazione di aerei americani B24 e B27 era in missione per bombardare le Officine Breda e la stazione ferroviaria di Greco in prossimità di Milano. Per un errore di calcoli gran parte degli aerei si trovò nell’impossibilità di colpire i bersagli strategici prefissati”.

Succede che il carico di bombe, ormai tutte innescate, impediva per ragioni di sicurezza l’atterraggio del bombardiere alla base di ritorno. Il comandante James Knapp, invece di sganciare le 324 bombe da 500 libbre durante il tratto di ritorno sulla campagna cremonese o sull’Adriatico, decise di disfarsene subito e alle 11.30 di quel 20 ottobre i quartieri di Gorla e Precotto (periferia di Milano) furono investiti da quasi 80 tonnellate di esplosivo. Knapp fece sganciare anche se sotto non c’erano obiettivi militari ma solo abitazioni civili.

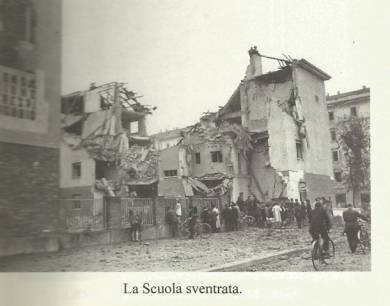

La scuola elementare Francesco Crispi di Gorla che aveva sul tetto una grande Croce Rossa, ben visibile in quella mattina limpida, fu devastata, seppellendo sotto le macerie 184 bimbi di età tra i 6 e gli 11 anni, la direttrice, 14 insegnanti, 4 bidelli e un’assistente sanitaria”.

Il Sito www.piccolimartiri.it di cui è proprietario e autore Armando Savoia raccoglie i loro nomi e la vicenda. Sono anche usciti libri, tutti ricordati dal Prof. Vignoli e uno in particolare di Achille Rastelli, Bombe sulla città. Gli attacchi aerei alleati: le vittime civili a Milano, Mursia, Milano, 2000.

Però quanti anni dopo quel tremendo giorno del 1944 arrivò questo libro… e intanto ci furono tanti, tanti silenzi.

Perfino l’Archivio storico diocesano di Milano sollecitato più volte per informazioni non ha risposto a Vignoli, deciso a riprendere l’argomento e a divulgarlo.

Precisa il Prof. (p.114, n.4): “ero su un treno di pendolari per andare da Rapallo ad insegnare all’Università di Genova. Il treno passa sul ponte di Recco. Un signore dice ad un suo amico: “Questo fu bombardato dai tedeschi e Recco fu distrutta”. “Ma la verità è diversa - commenta Vignoli-: Recco fu distrutta da bombardieri americani che non riuscivano mai a centrare il ponte. A quando pare hanno distrutto ed ucciso solo i Tedeschi, anzi i nazisti… Su un lato della parrocchia di Rapallo è murata una lapide a ricordo dei cittadini periti in un bombardamento. Essendo la data del 1944 è evidente che il bombardamento fu americano. Ma si tace.

“Se i bombardieri sono tedeschi lo si palesa ampiamente in targhe e lapidi, se sono anglo-americani si tace. Vae victis!” (Il monito di Brenno capo dei Galli che nel 390 a.C. avevano occupato Roma, resta sempre di attualità. Quanto all’episodio storico: i romani di allora protestarono perché i pesi della bilancia su cui si pesava l’oro da versare come tributo di guerra erano truccati e allora Brenno vi gettò in sovrappeso la sua spada pronunciando queste terribili parole che passano immutate e vere da un’epoca all’altra).

Vignoli, viene definito da Rossana Mondoni, Presidente attuale ANVCG (Ass. Naz. Vittime Civili di Guerra) un “innamorato della verità” e specifica che “dare il nome agli assassini, di qualsiasi gruppo politico siano appartenuti o appartengano, significa fare un passo avanti verso la pacificazione". Infatti non c’è pace se non c’è verità ed è il momento di ripercorrere in breve i tanti silenzi colpevoli ed omissivi su questa tragedia.

Mondoni chiude il suo intervento, (febbraio 2020, III Giornata Nazionale di tutte le vittime Civili di tutte le Guerre e i Conflitti del mondo), riportato a fine libro da Vignoli, ricordando con sensibilità queste parole di don Carlo Gnocchi, ora Beato: “ogni bimbo che soffre è come una piccola reliquia preziosa della redenzione cristiana degna di essere onorata e quasi venerata”.

In questo lungo iter per una memoria condivisa di quella tragedia risalta il momento del funerali delle piccole vittime, il 26 ottobre 1044, in Duomo e a Gorla il giorno successivo. Scrive don Paolo Locatelli, parroco al momento del bombardamento: “ebbi un segno tangibile di solidarietà da parte del Podestà e del Federale che mi consegnarono 10mila lire ciascuno per i più bisognosi”.

I funerali furono solenni, vi era anche un picchetto armato. In Duomo furono presenti il Capo della Provincia in rappresentanza del Governo, il Commissario federale con i tre vicecommissari… Nell’elenco della autorità figurano anche il gen. Ricci, medaglia d’oro al V.M. (cieco di guerra), Borsani (che fu poi trucidato dai partigiani comunisti e il cadavere portato in giro per Milano su un carretto della spazzatura).

Vignoli ci dà un chiarimento: “dato il clima persistente che dura da

75 anni, uscendo all’Alma Mater Studiorum bolognese dove insegnavo negli “Anni

di piombo” lessi una scritta: “ammazzare un fascista non è un reato”. Ci

precisa di non aver mai avuto simpatie

per il Fascismo ma di dover convenire per verità storica

(indistruttibile!) che le Autorità di allora

parteciparono in massa alla grandiosa funzione in Duomo, mentre sono state

Autorità latitanti quelle della Repubblica italiana. Ci fu anche silenzio da

parte degli arcivescovi succeduti al cardinale Schuster che benedisse la salme

dei piccoli deposte nella Chiesa Parrocchiale (Non è un caso che nella memoria

di chi visse la guerra la figura di questo Cardinale giganteggi).

La spiegazione è semplice: era un avvenimento scomodo da ricordare, in quanto compiuto da quelli che erano rappresentati dalla nuova Repubblica come I liberatori.

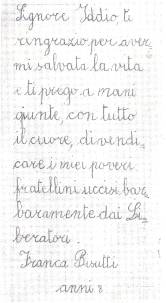

Il tema di Franca Bisutti di otto anni vale più di pagine e pagine di spiegazione.

Ma il cap. IX ha un titolo molto esplicativo La

distrazione delle massime Autorità della Repubblica Italiana.

Tacquero tutti, Ciampi non rispose, Scalfaro mandò (e va a suo onore) un mazzo di fiori, tacquero i Papi.

Tutti distratti: Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema Fosse Ardeatine, stragi nazifasciste, genocidio ebraico, ecc., giustamente ricordati. “E i Piccoli Martiri? Gli 'occhi sbarrati dall’orrore’ delle madri cui furono strappati d’improvviso i figli, chi li ricorda?” amare parole del prof. Vignoli, riportate da lui in grassetto per dar maggior risalto alla denuncia. Scrive anche: “ma quando un Presidente che deve rappresentare tutti gli italiani, verrà a Gorla a inginocchiarsi e a pregare davanti ai piccoli loculi?”

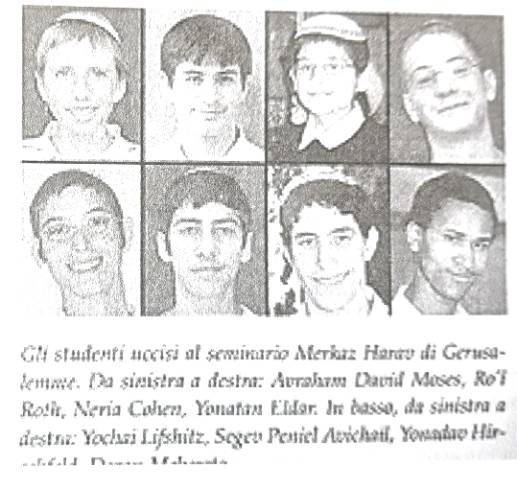

![]()

Le foto parlano per mille parole, ma le parole di chi ricorda danno il senso alto a questa tragedia.

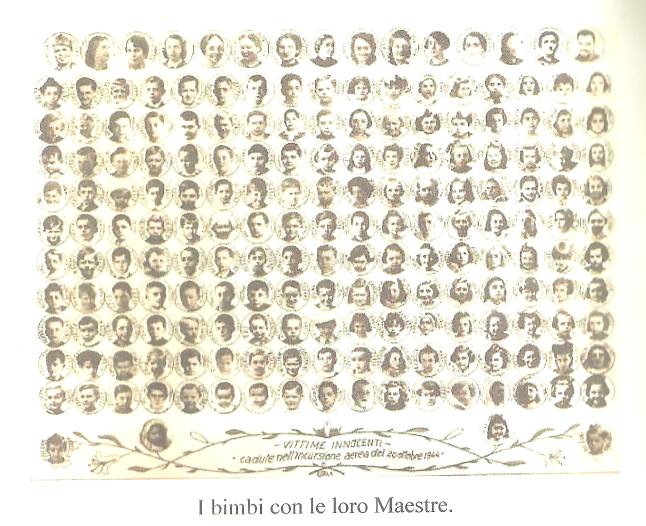

Non

a caso ho accostato una foto di ragazzi israeliani, anche loro vittime di un

barbaro attentato: sono gli orrori della nostra Storia e l’ho fatto perché come

davanti al Muro del Pianto in Israele si recitano i nomi delle vittime

dell’olocausto così dopo le 50 testimonianze di chi ricorda Gorla in quel 20

ottobre 1944, Vignoli ha voluto inserire tutti i nomi dei bimbi, la Direttrice,

i Maestri, i Bidelli, i Collaboratori.

Riporto

sue parole in conclusione alle struggenti 50 testimonianze che danno il senso

alto del libro:"i bimbi nel buio, sepolti sotto le macerie che prima di

morire invocano la mamma e la maestra, che piangono; che pregano, che dicono le

preghiere insegnate loro dalla mamma la sera prima di addormentarsi e qui prima

della morte che li ghermisce; i fratelli maggiori e le sorelle che tornano

indietro per prendere i piccolini e muoiono entrambi; il rimorso dei genitori

che hanno spinto i figli riluttanti ad andare a scuola, era un’Italia diversa,

l’Italia del dovere; una mamma che grida al funerale rivolta alla bara del figlioletto:

“Figlio,, figlio perdonami”; nell’obitorio i sacchi pieni di membra di bimbi;

il cadaverino che pende da un termosifone; un bimbo che dice all’amichetto: “Se

muori dì alla mia mamma che non ho sofferto” e spira; i bambini che marinarono

la scuola per andare a giocare a calcio e si tolgono le scarpe per non

sciuparle; il fratello maggiore che bigia la scuola e va a giocare col

fratellino sulle spalle; la mano della maestra che spunta dalle macerie; il

bimbetto di prima elementare che avviandosi a scuola si gira e manda i bacini

con la manina alla mamma che lo saluta dal balcone e poi non tornerà mai più”.

Ma

c’è un’altra cosa molto importante da ricordare: tra tanta colpevole e

volontaria indifferenza delle Autorità come si è riusciti a costruire quel

monumento dolente ed imponente che si vede nella copertina del libro?

Lo

eressero gli abitanti: la dottoressa Montagnani che organizzò al Teatro alla

Scala una giornata di beneficenza e riuscì anche a procurare del ferro dalle

Acciaierie Falk in modo che il ricavato delle vendite servisse per la

prosecuzione dei lavori, La Rinascente che dalla sua sede distrutta dalla

guerra avanzò del marmo di Condoglia e lo offrì. I genitori ottennero il

terreno dove prima sorgeva la scuola, e che si voleva destinare ad un cinema da

costruirvi, e lì edificarono il monumento. Ricuperarono i mattoni dalle macerie

vendendoli: quelli in buono stato a due lire, se rovinati ad una lira.

Vendettero anche i tappi di stagnola delle bottiglie del latte. Fecero stampare

delle cartoline raffiguranti il bozzetto del monumento da vendere nelle scuole.

Si autotassarono perché i fondi erano ancora insufficienti. Il 20 ottobre 1947,

tre anni dopo la strage, un tempo record, s’inaugurò il monumento, realizzato

dallo scultore Remo Brioschi.

Tra

le foto del libro figura anche quella del carnefice, il colonnello James B.

Knapp dal bel volto maschio di militare e che forse fu ignaro perché non lo

misero al corrente di ciò che aveva causato. Vignoli ricorda dolente che quando

un aereo militare americano provocò con svolazzi acrobatici la caduta di una

cabina della funivia del Cernis, piena di turisti, nessuno dei piloti americani

fu punito.

Concludo

con due testimonianze. Di Nerea Mingozzi, allora di sette anni, sorella di

Graziano che di anni ne aveva 10: “alla fine riuscimmo a trovare il corpo di

mio fratello insieme ad altri bambini. Quello che mi ha fatto male è di averli

trovati tutti allineati per terra, tutti silenziosi, si sentivano solo i pianti

strazianti dei genitori. Non mi sembrava giusto, loro così rumorosi, allegri

scherzosi” e resta nella nostra memoria la linguaccia che lei fa al fratello quando è suonato l’allarme per

dirgli “ci vediamo giù al rifugio”. Era nella cantina della scuola e furono trovati seduti sulla scala ma morti i

bimbi che messi in fila dalle maestre vi stavano scendendo, mentre quelli che

erano riusciti ad entravi furono schiacciati dal crollo del pavimento.

E

ancora la testimonianza di Sergio Mattasi, allora di nove anni: si trova sotto

le macerie insieme all’amichetto Recli e si mettono a pregare. Non sa che una

putrella, che si è spostata di traverso su di lui, gli ha salvato la testa

dallo schiacciamento e prende a pizzicare una gamba gelata che poggiava sulla

sua spalla destra: era di un bimbo morto ma per lui era l’unico contatto umano

di quel momento. Poi d’improvviso l’aria e una voce: “Sergio sei salvo” ma lui

non può rispondere perché durante quelle ore si era inconsciamente morso fino

ad asportarsi l’interno inferiore della bocca…

E Giancarlo Novara, anni sette, messo insieme ai morti, ma il sacerdote dell’Estrema Unzione si accorge che è vivo… “Ancora oggi – dice – non riesco a scendere in una cantina al buio, perché mi sembra di sentire le voci dei miei compagni che invocano aiuto”.

Paolo Antognetti

Il Drago del Monte Santeremo

Paolo Antognetti è stato mio compagno nella sezione “C” al Liceo D’Oria di Genova, quindi lo conosco da tantissimo tempo, da più di 50 anni. E’ diventato ingegnere, ha iniziato a lavorare nella Silicon Valley in quella che allora era per noi l’America–modello, l’America del sogno. E’ tornato a Genova per intraprendere la carriera universitaria, ma le aperture intellettuali con cui era venuto a contatto nel “nuovo mondo” l’hanno portato ad interessarsi anche ai cibi: a ciò che ci può far bene o male. E’ diventato un esperto in questo campo e si è appassionato alla macrobiotica aprendo in Genova un’attività in questo settore. Poi si è trasferito in Svizzera diventando imprenditore. Con il gruzzoletto che gli è arrivato con la pensione ha voluto viaggiare nel mondo: dall’Europa (dove gli è piaciuta moltissimo San Pietroburgo), all’Asia, all’America secondo itinerari da lui stesso ideati. Uno dei suoi sette libri, quello che preferisco, è L’isola sacra che nasce appunto dalle sue esperienze di viaggio, però i suoi due ultimi volumi sono del genere giallo. In ricordo dei nostri antichi studi dove dovevamo studiare “trilogie e trilogie”, vorrei che ne componesse una anche lui, per l’interesse di noi lettori, e proprio come scrittore di gialli. Sono stati proprio quegli anni del liceo, come Paolo stesso mi ha detto, a dargli questa passione per la scrittura e certo per la spinta del nostro professore d’Italiano, Piero Raimondi, fine linguista e prefatore de ”I Nobel” in lingua spagnola della Utet. (Splendide prefazioni!). E il mio compagno di liceo Paolo era allievo intelligente, attento e fin da ragazzo con tanto aplomb e con una sua aristocratica finezza.

Io stessa mi sono appassionata al genere giallo, ma per un amore forte per Agatha Christie, di cui ho collezionato tutti i libri. Dell’inglese Agatha, che li classificava come “la sua fabbrica di salsicce” perché le davano da vivere, ho amato la descrizione della dolce campagna inglese del sud, l’introspezione nel cuore umano, e anche quei minuti indizi che disseminava nelle sue storie per cui in un cimento d’intelligenza si poteva arrivare a scoprire l’assassino prima che fosse lei stessa a rivelarcelo nel finale dei suoi testi.

Di Antognetti ho già scritto su Il passato ritorna alla pagina “2020 Recensioni” del mio Sito www.marialuisabressani.it,

ma Paolo stesso ha un Sito www.antognetti.it dalla cui lettura potrete ricavare tante, tante notizie. Della mia recensione a quel suo volume citato ricordo bene il personaggio di Jasmine, un’orientale che vive in Svizzera, si laurea, è fidanzata e subisce uno stupro. Quando si arriva a conoscere l’autore di questo orrendo crimine, sono passati 20 anni ed è subentrata la prescrizione. So che per questo personaggio femminile ho usato un aggettivo “fiammeggiante” per descriverla nella sua vivacità, onestà e intelligenza. Anche il nuovo giallo di Paolo finisce con l’impossibilità di perseguire l’assassino, in questo caso un serial killer, che però ha avuto un complice, una persona che lo ha conosciuto ragazzino e che si è legata a lui d’amicizia, quelle amicizie che sono quasi amore e che si concepiscono solo in età giovane. E’ questo “complice” a perpetrare l’ultima vendetta del killer dopo che però lo ha riconosciuto e lo ha esortato a fermarsi. E l’ultimo assassinato morirà, come i tre precedenti, sulla tavola della Santa Cena nella Chiesa Protestante, avvolto dalle fiamme, le stesse che avevano devastato la casa del killer quando era giovane e di cui lui, unico scampato, al sopraggiungere delle forze dell’ordine, pompieri e altri, aveva detto solo: “E’ il Drago del Monte Santeremo che ha sputato fuoco”. Queste parole sono anche il ricordo dolente del killer per la nonna, l’unica che in famiglia lo aveva fatto sentire capito ed amato, la nonna che gli raccontava favole come appunto questa del drago, mutuata dalla tradizione locale.

Il racconto si dipana per ben 500 pagine, ma non ci si può staccare da esse fin dopo essere arrivati al finale tanto il libro ci prende con suspense ed emozione. E si legge anche in modo molto veloce grazie allo stile dello scrittore. C’è una notazione importante e riguarda la cura descrittiva dei luoghi, delle abitudini delle persone, perfino dei vini “prelibati” che si delibano nelle loro riunioni. Il paese dove si svolge la vicenda è Grione da cui appunto si vede il Monviso ed anche il Monte Santeremo. La foto di copertina, una “cover" di sobria eleganza, ci rimanda un’immagine di quel paesaggio montano.

Inserisco ora le due cover: de Il passato ritorna e de Il Drago di Monte Santeremo.

Mi auguro di poter aggiungere presto una terza immagine, la cover del terzo e spero prossimo giallo di Paolo.

Però c’è una considerazione che vorrei fare proprio guardando le due copertine: la prima è fosca, la seconda pare aprire uno spiraglio di luce e quindi di speranza. Se il Drago del Monte Santeremo racconta la storia di un bimbo abusato per ben due volte, dai suoi compagni e poi dal fratello maggiore della famiglia affidataria, questo bimbo crescendo si costruisce una vita tutta tesa a vendicarsi dell’abuso e lo riesce a fare attraverso la professione di avvocato e poi, tornando nel luogo dove è nata la sua tragedia personale, attraverso la vendetta.

La vendetta sarà consumata, ma grazie all’aiuto del complice che lo ha riconosciuto e che gli vuole ancora bene e il commissario, pur sapendo chi è stato il complice, cioè l’autore materiale dell’ultimo delitto, non lo persegue perché giustizia è stata fatta anche se al di fuori dei tribunali. Ecco – sembra ricordarci l’autore Paolo – c’è una giustizia umana che non può esser fermata e che può essere capita ed aiutata anche al di fuori della legge. L’uomo può essere un cuore di tenebra ma ha dentro il senso del Bene e cerca sempre di attuarlo a dispetto di leggi e convenzioni. Due sue frasi, da me estrapolate dal testo chiariscono questo concetto: “l’occhio dona luce al corpo. Se l’occhio è in buono stato, tutto il corpo avrà luce. Se invece l’occhio è in cattivo stato, tutto il corpo sarà nelle tenebre; la luce fuori è vivida, ma dentro di te sono solo tenebre”. E questa frase indica il giudizio della propria coscienza

L’altra frase: “come giustificare il perdono di Dio per tutti e il fatto che buoni e cattivi al Giudizio Universale saranno divisi?”

Proprio in questa seconda frase ritrovo il mio compagno di quel liceo dove qualche intelligente insegnante cercava di istillarci “il dubbio”, più che la dogmatica divisione tra bene e male, bianco o nero che spesso è l’anticamera di una dittatura.

Infine ancora una riflessione: i due crimini dei due libri, quanto di più turpe ci sia, cioè lo stupro e l’abuso sono compiuti entrambi in età giovane come a dirci che la giovinezza spesso può essere troppo superficiale e malvagia quasi senza rendersene conto, ma prima o poi arriva sempre la resa dei conti. Chi commette questi delitti prima o poi deve fare i conti con la sua coscienza d’uomo.

Spero che la nostra legge si pronunci su quel “sospetto di stupro” che riguarda il figlio più giovane di Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle. Se la nostra giustizia continuasse a tacere – un silenzio assordante -, incapace di procedere veloce, come dovrebbe essere, vivremmo in una Repubblica “dalle stelle alle stalle”, anche giudiziarie.

Rosa Elisa Giangoia

FEBE - Dal tempo all’eterno

Imperiale Bottino, La caduta di San Paolo.

(collezione privata, foto di Carlo Acerboni)

Questa è la raffinata "cover" scelta da Rosa Elisa Giangoia per il suo libro che narra la storia di una donna, che abitava tra Cencre e Corinto e si convertί alla fede cristiana per la predicazione di Paolo di Tarso.

E’ un libro si sapienza letteraria, in cui la maestria della scrittura si accompagna ad un profondo senso religioso. L’autrice me ne ha fatto dono con queste parole “con amicizia nel comune amore per il mondo classico”.

Se potessi mi cospargerei il capo di cenere in senso penitenziale, perché il mio amore per Grecia e Roma, da cui deriva la nostra Storia, non è stato da me abbastanza coltivato e così mi sono trovata non solo a ricuperare ma ad imparare molto da queste pagine. Credo anzi che un libro sia quanto più eccellente se ci insegna.

Cito solo tre piccoli esempi da queste pagine di affascinante lettura. Il Cercis o albero di Giuda è una pianta che amo a tal punto da averne fatto piantare tre esemplari lungo la siepe della mia casa di campagna. Giangoia la chiama con il nome greco e la descrive “splendida nel rosa-lilla acceso dei petali” per spiegarci poco più avanti che a quell'albero s’impiccò Giuda. Mi ero sempre chiesta l'origine del nome, solo ora ho capito.

Altro piccolo esempio:

ho sempre amato molto la cervella fritta ed impanata, che dopo la “mucca pazza”

è ormai difficile trovare presso i macellai. Scopro nel piatto preferito di

Febe, il “budino di cervello ai petali di rosa" (enkéfalos tòn rodόn), perché già in quel

tempo lontano si gustava qualcosa di similmente prelibato. E sempre per restare

nel campo delle cose da gustare, ritrovo

un personaggio del libro, Eufemia, che compra un cartoccio di “olive

sotto sale” come ho imparato a conservarle solo da qualche anno. Non è un caso

se mi soffermo su questi particolari perché Giangoia

nella sua numerosa e sempre interessante attività di scrittura che spazia da

manuali scolastici, a romanzi, testi teatrali, sillogi poetiche, ci ha anche

dato due saggi di gastronomia letteraria.

Terzo piccolo particolare che riguarda un’etimologia e - secondo me - scoprire l’origine delle parole è quanto più ci avvicina al nostro cammino di civiltà: barbari deriva da “bάrbἀroi” che significa "balbettanti" in quanto i Greci consideravano inferiori gli uomini degli altri popoli.

Se ho scelto questi tre particolari in base ad elementi in cui mi ritrovo (e spesso chi recensisce è attratto da ciò che gli è più familiare in ciò che va leggendo), c'è una profonda sintonia per me con un aspetto di questo libro: la predilezione per i miti, di cui l’autrice ce ne racconta alcuni. Da quello di Persefone, la dea fanciulla, dalle belle caviglie sottili, unica figlia di Demetra e Zeus. Viene rapita da Ade, re degli Inferi, e la madre abbandona l’Olimpo per scendere sulla terra a cercarla. Nel libro si ricorda che i Misteri Eleusini (che si svolgevano ad Eleusi nel golfo di Saronico e dai quali prima di diventare cristiana Febe era stata attratta, in cerca di punti fermi e di una maggior spiritualità in un a società che predicava alla grande prostituzione, pedofilia ecc.), comprendevano i “riti per Demetra", la dea della terra. E quando infine Demetra riesce ad avere la figlia di nuovo con sé (ma solo per due terzi dell’anno mentre per l’altro tempo doveva stare negli Inferi con il suo sposo), riconoscente fa un grande dono agli uomini: il frumento. Tanti altri i miti narrati come quello da me prediletto di Filemone e Bauci trasformati in un tiglio e in una quercia per poter continuare a stare insieme su quelle colline greche. A questo punto del libro (p.66) Febe spiega ad un'amica, un po' pettegola che “il dispiacere più grande nella vita è quello di essere separati dalle persone a cui si è legati da un affetto sincero e profondo, perché ogni persona è unica e soprattutto lo è per un’altra, per quella con cui ha stabilito una stretta relazione di sentimenti". Non solo, Febe ci dà anche poche righe più avanti una riflessione sulla Fama, di cui la sua amica le sembra un’incarnazione: “con il suo propalare incontrollato di notizie va oscurando progressivamente la verità a causa di ciò che aggiunge con fantasia e imprudenza”. (Un discorso molto attuale, valido per tutti i tempi).

Della predicazione di San Paolo, che incontra casualmente e di cui ascolta affascinata la predicazione, Febe mette in luce un tema senza cui le altre virtù sono niente ed è la carità. Spinta dalla sete imperiosa di carità, avendo anche mezzi sufficienti per poterselo permettere, Febe apre la sua casa, ampia e lussuosa, per accogliere gli ammalati, gli abbandonati, quelli ripugnanti e le vedove in povertà.

Febe, vedova, aspetta il figlio Ippolito, partito per vendere con le navi di famiglia in porti lontani olive e fichi secchi, come più avanti porterà sulle sue navi anche vino ed olio. Teme che non lo rivedrà più, ma avrà una sorpresa. Suo figlio era andato prima ad Alessandria, poi aveva fatto vela verso l’India dove aveva conosciuto Thomas, ottimo falegname, dalla Palestina giunto in India dove aveva preso a predicare in nome del Signore Gesù Cristo, morto in croce in Palestina e risorto dopo tre giorni. Thomas asseriva di aver toccato le piaghe che gli avevano inferto. E il Cristo risorto si sarebbe manifestato a ben 500 persone.

In seguito Febe obbedirà a Paolo di Tarso che le aveva suggerito di demandare ad altri più giovani l’assistenza caritativa operata nella sua casa, questo per poter portare a Roma dei rotoli preziosi che lui le affida. Così, entrando da porta Capena, incontrerà la Roma di quel temp: una città di un milione di persone, che vivevano benissimo, dove stoici ed epicurei diffondevano le loro teorie in un acceso dibattito intellettuale e dove vivevano anche 50mila Ebrei.

Questo libro sorprendente per documentazione riporta in luce la predicazione di persone che credettero in Cristo ma anche di altri predicatori da Febe incontrati a Roma, come Apollonio di Tiana, asceta pitagorico. Questi aveva scelto la povertà pensando “di essere ricco di tutti i beni di un uomo che non ha bisogno di niente e che accetta la forza onnipotente del tempo che tutto porta via con sé”. Viveva da vegetariano, non bevevo vino, indossava solo abiti di fibre vegetali, praticava la castità.

Incontrerà il retore greco Lido che viveva una difficile situazione economica in quanto non era più di moda studiare retorica e dialettica in quella società romana in cui le controversie giurisprudenziali erano esclusivo dominio di una cerchia di specialisti. Andrà a lezione da lui per imparare il latino e poter dialogare con le persone, perché questa Febe, dotata di un’incredibile capacità di ascolto, ha anche un’incredibile voglia d’apprendere e di comunicare. A Lido interessava la filosofia, che a Roma, al contrario della poesia e della storia, era guardata con sospetto. Troppo pragmatici anche i Romani di quel tempo per voler addentrarsi in dispute filosofiche e la filosofia era stata già colpita da un interdetto del Senato nel 161 a.C., ribadito nel 153 quando erano stati allontanati i rappresentanti di scuole filosofiche diverse. Tra questi: l’accademico Carneade, lo stoico Diogene e il peripatetico Critolao.

Lido nella modestissima scuola dove insegnava aveva rinvenuto dei rotoli in una cassetta di ferro, che operai avevano trovato scalpellando un muro. Altro non erano se non alcune opere di Aristotele. Con lui aveva sentito consonanza fin dalla prima frase: “tutti gli uomini per natura aspirano alla conoscenza”. Aveva quindi iniziato a trascrivere quei testi aristotelici. Lido si era chiesto tante volte quale fosse l’origine della vita, quali cause determinassero i fenomeni naturali e vi aveva trovato le critiche di Aristotele alle varie correnti di pensiero. Il filosofo greco aveva elaborato una “filosofia prima”: una scienza per indagare l’essere in quanto tale, per abbracciare nella sua indagine la totalità del reale.

Dal dialogo tra Febe e Lido nascono per il filosofo nuovi pensieri: “quel Gesù, uomo o dio che fosse, dimostrava che la sofferenza è la legge stessa della vita” e gli risuonavano nella mente versi di Euripide: “chi sa se la vita non è morte e la morte vita per quelli sotto terra?” Il finale arriva a sorpresa e sarà Febe, che ha ricopiato i rotoli di Aristotele, a salvarli senza però poterli mostrare a Paolo che non riesce più a rivedere.

La protagonista Febe si carica a questo punto di un significato sapienziale: è stata “la prescelta” a conoscere quei testi e ci vollero molti secoli perché essi tornassero ad alimentare le menti degli uomini. Eletta perché aveva compreso che “all’Essere la mente umana può arrivare da sola, con intelligenza e riflessione, ma per sentirsi sicura sul vivere e morire, ha bisogno di qualcosa di più, di quella parola d’amore e di salvezza che può giungere solo da una rivelazione, quella che a lei era venuta direttamente da Gesù, tramite Paolo”.

Questo libro profondamente religioso, fin da quando mette in luce la potenza della carità, diventa pagina dopo pagina un Catechismo per adulti, ma scritto con sovrana leggerezza senza mai annoiare, scritto per chi si trova di nuovo a vivere tempi d’incertezza e di distacco dalla Chiesa.

Stefano Zecchi

fedeltà

Il fatto stesso che l’Autore abbia scritto il titolo in minuscolo, vuol dire che questa è un’aspirazione e si potrebbe non esserne capaci. Pur se nel risvolto di copertina afferma: “con il passare del tempo ci accorgiamo che le persone e le cose importanti della nostra vita sono quelle a cui siamo rimasti fedeli”.

In questo libro ci sono alcuni piani di lettura da considerare. Innanzi tutto l’intreccio: una storia d’amore che la protagonista racconta alla sorella arrivata in visita da lei.

Ma fedeltà qui è da interpretarsi come l’esser rimasta fedele, almeno nella scelta finale, al matrimonio avvenuto quando era molto giovane e alla famiglia fondata con il marito. E questi, accudito fino alla morte durante il suo declino, Le dirà, quasi in un’ammissione di colpa e per averla spinta all'infedeltà, di non averle saputo darle quanto Lei cercava. Fedeltà è anche l’esser rimasta fedele e per tutta la vita all’Amore vero, quello conosciuto e assaporato solo per pochi giorni.

Fedeltà si può leggere anche sul tema di un Amore vero, che lega alla protagonista Oscar, omosessuale, regista della compagnia teatrale per cui lei disegnava le scene. Malato e ormai allo stremo, glielo griderà mentre lei ha sempre creduto fosse amicizia e nello stesso tempo si è sempre appoggiata alla sua spalla. Forse non c’è nel racconto un Amore, davvero con la maiuscola, più grande di quello di Oscar.

Fedeltà può essere anche ad un’idea politica: infatti la sorella che viene in visita è stata sempre impegnata politicamente, fin quasi ad essere creduta da Gloria “una terrorista”. Gloria però non l’aveva mai giudicata, l’aveva sempre ammirata per il suo entusiasmo rivoluzionario. Non solo, lo spaccato che si apre attraverso l’impegno politico di sua sorella Rachele è su Amman, dove era andata ad abitare con dei palestinesi, proprio lei che come Gloria era sempre andata fiera della loro “tradizione ebraica". Replica Rachele: “lo sono ancora fiera, ma sono contro il sionismo. Ebraismo e islamismo sono i due monoteismi destinati a confrontarsi. Il cristianesimo è diverso, si è integrato sempre meglio con lo spirito dei tempi moderni, si esprime in un linguaggio politico e si adatta alla realtà con cui si sforza di dialogare. Proprio per questo riesce a costruire immagini facili per comunicare la sua fede. Non è un caso che dal grembo del cristianesimo sia sorta la più bella e grande arte visiva della terra. L’ebraismo è intellettuale, difende un'identità elitaria. E d'altra parte l'islamismo rifiuta con intransigenza il consumismo e la massificazione occidentale”.

A meglio spiegare queste differenti identità delle tre religioni, interviene molte pagine dopo una citazione da Paul Claudel: "coloro che soffrono hanno bisogno di aver ragione”, perché queste tre religioni vanno valutate anche secondo il grado di sofferenza di chi le ha abbracciate.

Molto interessante questa lettura delle religioni monoteiste, però c'è in questa chiara visione un punto fondamentale cui prestare attenzione ed è sull'Arte. Perché con civetteria alla Hitchcock l’Autore, proprio come questi si riservava sempre un piccolo spazio per comparire visivamente nei suoi film, irrompe di persona a pagina 62 delle duecento del libro rivolgendosi alla Bellezza:"Quando passerai per l’Italia conoscerai un professore di Estetica (=lui stesso, Stefano Zecchi), che ancora ti difende. Non ha paura dei tuoi nemici e delle idiozie che dicono sul tuo conto".

La Bellezza irrompe nel racconto con un vero coup de Théᾶtre. Ho cercato se Zecchi abbia scritto testi teatrali ed ho trovato che se non l’ha fatto in prima persona è stato però nel Consiglio d’amministrazione del Piccolo Teatro di Milano e ciò denota una sua predilezione anche per questo versante artistico.

Nel libro l’apparizione della Bellezza è uno dei momenti più intensi: se ne sta seduta in fondo ad un pontile come quelli che si sporgono sull’acqua per consentire alle barche di attraccare. Aspetta di essere chiamata sulla terra dove non ama tornare. Perché? Con parole sue: “laggiù nessuno mi vuole più bene, Un tempo mi adoravano: grazie a me hanno conosciuto la verità”. E continua: “non vedi come mi tradiscono? Si trasformano, si deformano, si tagliano a brandelli e si fanno incollare pezzi nuovi e finti. Credono di possedermi e di avermi in eterno, e non si accorgono che mi riducono ad una maschera grottesca. No, no… soffro nel vedere questi esseri che pensano di dedicarsi a me e non sanno più chi io sia, cosa sia bellezza”.

Zecchi, professore di Estetica (branca della filosofia che si occupa della conoscenza del bello naturale e artistico), tra le sue innumerevoli opere ne ha scritte due dedicate a questo tema: La bellezza (1990) e Il brutto e il bello (1995).

Un altro coup de Théᾶtre irrompe con l’ingresso in casa, da una porticina che dà all’esterno, del gatto di Gloria. L’intimo splendore di questo testo è una suspense che si alimenta d’imprevisti, anche piccoli ed inaspettati come questo, per dilatare la conoscenza del finale cui - è logico – tende il lettore. E subito con l’arrivo del suo gatto Gloria viene a parlare della regata di Saint-Malo: un salto temporale dalla quiete domestica a quell’oceano dove si “onora il coraggio di chi lo sfida e che rimane sempre più forte dell’uomo". Infatti l’innamorato segreto di Gloria ha una barca a vela e partecipa ogni anno alla regata.

Sottolineo però come l’Autore ci parli pure della “mediocrità”, contrapposta a questo mondo libero e di coraggio che è nella sfida al mare. Lo fa per bocca di Oscar, l’omosessuale, amico, ma innamorato di Gloria che le dice: "so che la tua grazia, il tuo gusto, la tua sensibilità che ti consentono di disegnare, di creare bellezza ed eleganza non sono qualità che vengono premiate, mettendoti su un piano superiore. Per la nostra società non val di più, non conti di più, come sarebbe giusto. E’ la moralità che tutti condividono. E tu ti preoccupi di seguirla? Non vedi che veniamo condannati a un gusto mediocre, che ogni tentativo di migliorarlo non è né apprezzato né richiesto? Il mondo si allontana sempre di più dalla bellezza. Non si sa più cosa siano stile e buon gusto”.

Quindi, come si capisce anche dai miei scarni esempi, estrapolati dal testo, questo libro che dovrebbe essere un romanzo, basato su un intreccio d’amore, in realtà è una discussione filosofica sul bello, sul gusto, sul mediocre della nostra società. Non solo, c’è un altro aspetto che ci mette in ginocchio: la perfezione di tante, tante frasi disseminate pagina dopo pagina. Le frasi che ci arrivano in testa improvvise sotto la doccia, nella vasca da bagno, nel dormiveglia e che se vogliamo salvare nel loro intatto splendore dobbiamo correre subito ad annotare prima che svaniscano.

Ne cito qualcuna: “le coincidenze sono il segno che il destino si sta prendendo cura di noi”, “il fascino non va usato per sedurre, ma deve essere congelato intorno alla propria persona come uno scudo che protegge dalle insidie e dagli attacchi diretti della volgarità”, "chi compra una bella menzogna è più felice di chi compra una mediocre verità”, "c'è fedeltà anche nel falsificare le cose", “l'arte, perfino quella tragica, è il racconto della felicità di esistere".

Proprio queste due ultime frasi introducono un tema dominante del libro: "l’Arte” e non potrebbe essere diversamente per un professore di Estetica, ma di quelli davvero bravi, che sanno additare percorsi, dal passato al futuro.

La prima frase si riferisce ai falsi in Arte, perché c’è chi ha avuto il dono di saper imitare benissimo e chi invece il dono più elitario di “creare", per l'altra frase non c'è bisogno di spiegare: l’arte può portarci all’estasi, l’arte ci ha sempre reso migliori di noi e delle nostre tante debolezze.

Vorrei concludere ancora con parole di Oscar riguardo le sue vacanze estive da ragazzo: “l’odore delle alghe, il rumore della risacca, l’umidità salmastra che si fermava sulle labbra… " E ancora queste suscitate dal ricordo e sempre dedicate al mare: “saliva la brezza da ponente e il mare pareva ritrovare la vitalità perduta durante la giornata calda e sciroccosa. Quel cristallo immobile che sembrava gravare sull'acqua, qua e là si spezzava. L’azzurro del cielo e del mare perdeva la sua limpidezza e strisce bianche spumeggiavano in lontananza, correvano rapide verso riva e venivano a morire accarezzandomi i piedi, fermando tra le dita piccole conchiglie che non riuscivano a tornare con l'onda nella profondità del mare". Bellissima descrizione di un'intimità domestica, che in tanti possiamo aver assaporato. Quindi dagli alti concetti anche a questi comuni, familiari a tanti di noi.

Il finale sarà il lettore ad aspettarlo, poi a cercarlo preso dal racconto, infine a trovarlo ma solo nelle ultime pagine proprio come fosse un giallo d’autore: e questo finale è di struggente romanticismo!

Gianrico

Carofiglio

La misura del tempo

Carofiglio, pfui!, così ho sempre pensato vedendolo nel salotto di Lilli Gruber che Vittorio Feltri ha definito “tifosa acefala della sinistra". Carofiglio in quel salotto c'è quasi in permanenza e ciò mi sembra indegno: “un voler tirare la volata ai suoi libri".

Però mi è passato da casa questo La misura del tempo, portato da un figlio cui lo scrittore piace. Ho dovuto scapicollarmi a leggerlo prima che il figlio ripartisse, ma qualche idea mi son fatta.

Ho capito quel disincanto delle carte processuali che ha attanagliato lo scrittore fin a voler cambiare professione e dalla magistratura passare a far lo scrittore. E un’ammissione biografica s’incontra da subito, alla terza pagina, dove il protagonista l’avvocato Guido Guerrieri pensa “che avrebbe potuto smettere, cedere lo studio, dedicarsi ad altro: viaggiare, studiare, leggere. Magari provare a scrivere”. Che il suo lavoro, quello di Carofiglio magistrato ed ora del suo personaggio avvocato, con lettura dei verbali per dar corso all'indagine, dovesse essere noiosissimo si riscontra alle pagine 36/38 quando ci propina quelli che costituiscono l'atto di accusa di un ragazzo, un balordo che l'avvocato ha accettato di difendere. Lo ha fatto per la richiesta della madre Lorenza, un suo antico amore: lui più giovane, lei affascinante e che a quel tempo ha preso l’iniziativa con lui. Ora richiede il suo aiuto ma è ingrigita, spenta e senza più alcuna attrattiva. L’accontenta per il ricordo di quando erano giovani.

Questo avvocato Guerrieri è protagonista di altri cinque romanzi dell’Autore, tutti editi con Einaudi: insomma per lo scrittore è la "sua fabbrica di salsicce” come Agatha Cristhie definiva i suoi gialli ed io l'ho molto amata -come ho già scritto- fino a procurarmi tutti i suoi libri e senza riuscire più ad appassionarmi del tutto ad altri scrittori di questo genere. In quarta di copertina viene riportata una frase di Elias Canetti a farci comprendere che l’Autore è capace di colte citazioni: “la verità è un mare di fili d'erba che si piegano al vento. Vuol essere sentita come movimento. E’ una roccia solo per chi non la sente e non la respira”.

Ho la desueta abitudine di leggere con scrupolo tutto un libro prima di recensirlo e così provo un guizzo di simpatia per Carofiglio quando parla di una storia dell'infanzia di Guerrieri (=alias lui certamente, o una storia da lui sentita e fatta sua). Ci racconta di quando chiese a suo padre perché ci fossero uova da mangiare e altre da cui usciva il pulcino. Il padre gli spiega che il secondo caso avviene quando il gallo si fa “una passeggiata" con la gallina e al bimbo rimane un dubbio: “e se gallo e gallina sono chiusi nella stessa gabbia e non possono fare la passeggiata ma si trovano comunque, proprio lì, uova con dentro il pulcino?" Lo scrittore non dimentica di dirci a proposito di questo padre dalla semplice ed immediata spiegazione che gli ha insegnato tre cose fondamentali: onestà, rispetto per gli altri, amore per le idee.

In un libro giallo mai e poi mai bisogna svelare la trama e quindi continuo nella mia indagine sull’Autore dato che sempre, sia che intervistassi un cardinale o un commissario di polizia o uno scrittore, ho sempre ricercato l’uomo, il suo sentire profondo. Potrebbe forse essere Guerrieri, suo alter ego, come è tratteggiato da un'antica fidanzata? “Con tendenza a razionalizzare tutto, capace di servirsi dell’ironia per sottrarsi alla responsabilità dei sentimenti, incapace di un vero impegno, uno che a dispetto delle apparenze conduce un’esistenza passiva?” Tali parole, di quasi autocritica, mi hanno messo in luce una carenza dei personaggi: sembrano privi di sentimenti, almeno per il fatto che questi non sono mai espressi, nemmeno a livello di vibrazioni emotive. Carofiglio però è sposato e ha due figli quindi qualche attrattiva personale deve averla avuta nel conquistarsi la sua donna e, pur se questa fosse una sua autocritica, cerco di scendere un po’ di più nel profondo della sua anima. "L'arte del raccontare e il giurista" (p. 110) ci svela qualcosa di più: “un giurista - scrive - deve dedicare una cospicua parte del proprio tempo a leggere buoni romanzi, vedere buon cinema e buona Tv”.

A proposito di libri ci dà qualche nome degli autori che appassionavano Lorenza, la madre del piccolo balordo che si trova a difendere e che è diventata scrittrice, ma sognando dopo il primo libro pubblicato con una casa editrice di un certo prestigio che poi è fallita, di poterne pubblicare altri e di fama: Yasynaru, Kawabata, Sylvia Plath, Fernando Pessoa, Luciano Bianciardi, Anna Achmatova e altri. Altrettanto interessante ed anche elitario l’elenco dei film visti e giudicati affascinanti. Nella narrativa non dimentica le fiabe, di cui considera La piccola fiammiferaia la più terribile: parlano di miseria, di malattia, di morte. Cita un testo che gli è caro La vita e le opinioni di Tristram Shandy gentiluomo. Ricorda l'Osteria del Caffelatte, una libreria, e ci parla dell’amore di Guerrieri, che è pure dell’Autore, di girovagare per librerie.

A questo proposito ricordo che quando mi trovai a presentare a Trieste il libro Lettere d’amore e di guerra (edito Lint, tratto dalle mille lettere dei miei genitori 1934/45 con dentro la battaglia di Tunisia, la prigionia a Saida di mio padre, la vita da maestra in Valtrebbia di mia madre nell’infuriare della guerra partigiana), proprio a Trieste, mia città natale, fui particolarmente felice e sorpresa quando si offrì di presentare il colonnello Giovanni Esposito, Presidente Associazione Amici del Caffè Gambrinus.

L'Associazione-dice il dépliant che conservo– favorisce la reciproca conoscenza tra le genti del Sud Italia e del Friuli -Venezia Giulia, valorizza la diffusione delle reciproche culture… e riporta tre voci:

“-Amici, perché solo un sentimento d'amicizia lega, sollecita e rende partecipi gli associati,

-Caffè perché consueto punto d’incontro nella tradizione di Trieste e richiamo ai caffè storici italiani,

-Gambrinus perché connesso all’omonimo caffè Napoletano dove si davano appuntamento Groce, Gentile, Scarpetta, Scarfoglio e dove non è mancato Svevo".

Scusate la divagazione e tornando a bomba Carofiglio, alias Guerrieri, precisa: “non esiste una sola risposta di fronte ai dilemmi umani” e a questo punto, l’avvocato protagonista nel libro, durante una sua conferenza di fronte ad una platea di ascoltatori, chiede cosa farebbero in queste due situazioni: 1) c’è un carrello ferroviario lanciato senza controllo lungo il binario su cui sono legate cinque persone che morranno a meno che qualcuno azioni una leva per deviarlo; 2) c’è un ponte sotto il quale passa il binario con il carrello impazzito e vi sono legate le cinque persone, ma sul ponte c’è con voi un uomo grasso e voi potete fermare il carrello gettandolo giù: lui morirà ma cinque saranno salvi. Cosa scegliete?

L’esempio serve per capire come possa essere diverso il nostro comportamento e nel secondo caso non si può uccidere uno per salvarne cinque, la nostra coscienza o morale ce lo vieta. Il libro si fa interessante anche per questi spunti.

Carofiglio ci parla del terrorismo e di Bin Laden per chiederci: “l'uccisione di Bin Laden è stato un omicidio doloso o un atto di giustizia sostanziale, una forma di legittima difesa anticipata rispetto alla possibilità che l’uomo organizzasse altre azioni criminali?" Precisa riguardo il “compito dell'avvocato: “nessuno deve venir condannato in base a procedure scorrette". Ricorda un nonno, professore di filosofia che affermava: “è salutare di tanto in tanto mettere un punto interrogativo ad affermazioni che abbiamo sempre dato per scontate”.

Cita anche Aristotele là dove c’insegna che le nostre qualità etiche sono come muscoli: “si atrofizzano se non esercitate con regolarità e si rinforzano con la pratica. Diventiamo persone giuste compiendo atti di giustizia, diventiamo coraggiosi compiendo atti di coraggio, diventiamo altruisti compiendo atti di altruismo”.

Non solo, parlando di Bari, città in cui l’Autore è nato, ricorda una piccola via, dove vive la madre del ragazzo che è in carcere accusato di omicidio, e in questa via c’è la Casa delle Rose, un antico casino chiuso per la legge Merlin del 1958. In un’altra pagina ci parla di “rumori ormai quasi dimenticati” degli anni Ottanta: il gettone della moneta inserito nel telefono pubblico, il ruotare del selettore a disco nel telefono di casa, i diversi suoni della macchina da scrivere, della levetta per andare a capo e quello del rullo, fatto ruotare con le manopole nere e zigrinate, il tac del registratore quando lo facevi partire: tutto questo è stato il paesaggio sonoro della nostra vita.

Così ci restituisce l’affresco di un mondo ormai scomparso, ce ne ridà la vita, nomi e audio.

Ecco perché a questo punto non posso che dire: “te absolvo Carofiglio per questo libro che mi ha fatto conoscere un mio caro figlio”, anzi devo convenire che il successo non è mai immeritato”.

Per la cronaca e per onestà mia: Gianrico Carofiglio ha vinto diversi premi letterari: Premio Lido di Camaiore, Premio Fregene e Premio Viadana, Premio Selezione Campiello, e questo suo libro La misura del Tempo è stato finalista al Premio Strega del 2020.

Giulio Vignoli

Rapallo

Questo libro,

dedicato dal professor Giulio Vignoli al luogo dove vive, ne ricorda le altolocate frequentazioni di

un tempo con qualche sorpresa che riserva alla fine, a dimostrarci che è

tuttora una località ligure amata da Vip.

Se in passato, tra

fine Otto/Novecento, sono stati tanti gli illustri ospiti, capi di stato, principi, artisti, per

assecondare il detto che “dietro un grande uomo c’è sempre una grande

donna", mi piace partire da un aneddoto che riguarda Soraya, la

principessa triste, dagli occhi verdi.

Il Professore è testimone

di questo siparietto. Sentì chiedere da una vecchietta, “un po’ male in

arnese”, ad un edicolante: “Questa settimana non avete niente su Soraya? Peccato! L’ammiro tanto”. E

commenta: “La faceva sognare, povera signora”. Ci ricorda che a quel tempo

esistevano perfino i "cosmetici Soraia". La storia dell'Imperatrice

conclude però con la cronaca dei suoi anni italiani quando convisse con un

regista italiano di seconda categoria, ammogliato e con figli, che le fece

interpretare un film. Poi Soraya, la sfortunata Imperatrice del Trono del

Pavone, morì dimenticata.

Dello Scià Vignoli

racconta che cercò di modernizzare il suo Stato, inimicandosi il fanatico clero

musulmano (quello che in passato piacque tanto al comico Grillo da andare colà,

prostrandosi ai piedi di ayatollah e talebani - ne restano foto). Lo Scià,

malato terminale di cancro cercò rifugio in Europa senza trovarlo. I Governi

europei temevano il sanguinario Ayatollah Khomeyni. Poi si recò in Usa dove,

per terrore degli islamici, stava per

essere vergognosamente consegnato. Infine

trovò rifugio in Egitto presso Al Sadat che pagò con la vita questo nobile

gesto e fu poi ucciso da un fanatico. A

proposito di Farah Diba colei che divenne moglie dello Scià dopo Soraya e gli

diede tre figli, il Professore commenta che anche nell’esilio e nella vedovanza

risultò degna del ruolo che aveva ricoperto. “Farah era bella - mi permetto di

commentare - ma non faceva sognare come Soraya".

Ritorno alle donne che

ebbero uno spazio a sé e non rimasero in ombra dietro un grande uomo, estrapolando dal libro un’altra figura

femminile che ci riguarda più da vicino: Maria José di Savoia.

(Foto gentilmente concessa al Professor Vignoli da S.A.R. la

principessa Maria Beatrice di Savoia)

A suo riguardo il Prof.

lascia la parola a Salvator Gotta: “La presenza della Principessa, ospite del

castello di Paraggi nel 1937, sulle rive del Tigullio, fu un grosso

avvenimento... Di mattina l'Altezza Reale faceva il bagno e mostrava qualità di

nuotatrice esperta e molto resistente… Nel mese che abitò a Paraggi, la principessa

ricevette solo gli artisti in zona: Francesco Pastonchi, Umberto Giordano e

me...” La Principessa gli disse che giudicava

il castello di Paraggi la più meravigliosa abitazione di mare che avesse mai

veduto. Mostrò grande competenza musicale perché quando vennero a

parlare del quintetto di Schubert

(Gotta le aveva confidato di aver

costituito a casa sua ad Ivrea un quartetto d’archi di cui lui, che suonava il

violoncello, era il più scadente), si meravigliò: "Come potevate suonare

l’ultimo tempo? Non è possibile”. Risposta di Gotta: “Infatti l’ultimo tempo lo

saltavamo”. Allora Maria José si aprì ad un sorriso. Gotta commenta: “Bello il

sorriso, ma ne fa poco uso e l'espressione del suo volto rimane per solito

ferma, e ciò le conferisce un’austerità che incute soggezione”.

Concludo la rassegna di

queste donne che non hanno avuto bisogno di uomini di cui essere l’ombra

(magari restando quella che consiglia, ma pur sempre ombra) con Sita Camperio, cui è dedicato il IX

Capitolo, intitolata “La crocerossina”. Fondatrice delle crocerossine italiane

e infermiera al fronte durante la Grande Guerra, dove in servizio contrasse una

grave malattia, fu decorata con la

medaglia d’argento al Valor militare. Commenta il Professore: "Si era ritirata a Rapallo dove esprimeva

sentimenti ora irrisi, come l'amor patrio, l'onore e la fedeltà". Nata

a Milano nel 1877, morì a Rapallo nel 1967. Sita, di cui vengono ricordate le

partecipazioni ad avvenimenti importanti e l’aiuto ai terremotati di Messina

e Reggio Calabria (1908), scrisse le

sue memorie sul Corriere di Monza e

lasciò i suoi documenti all’Archivio della Croce Rossa. Rapallo le ha

intitolato un piazzale vicino al parco.

Tra i tanti re e

personaggi illustri che soggiornarono a Rapallo mi soffermo su Faruq d’Egitto

per come ne parla Vignoli. Nacque nel 1920 al Cairo e salì al trono a soli

sedici anni. La sua dinastia era albanese e con “una zampata da leone" lo

storico Vignoli scrive: “Si parla di ‘razzismo' dei bianchi, ma sarebbe bene

esaminare anche quello dei colorati”. Poco prima aveva raccontato che in una

crociera sul Nilo, chiese informazioni

sulla Famiglia Reale ad un circasso (popolazione del Caucaso dispersa in Siria

ed Asia Minore dall’imperialismo zarista del 1864). Gli rispose che era

“straniera”, cioè albanese e non araba e così tutta la famiglia. “Disse ciò,

malgrado fossero passati secoli". Sempre sul tema del razzismo, il

Professore precisa che in Tanzania i locali gli parlarono con disprezzo dei

Masai (consistente minoranza nel Paese) e l’autista del pulmino della gita

turistica, di cui faceva parte, per poco non mise sotto un giovane Masai che si

salvò solo arrampicandosi sul pendio della strada. Quell’autista considerava un

nulla “quel Masai".

In questi intrecci

politici e religiosi è da ricordare che Nazli Sabri, madre di Faruq e seconda

moglie di Fuad re d’Egitto, fu esclusa dalla Famiglia Reale perché si era

convertita alla chiesa cristiana ortodossa copta (e in Egitto c’era una

fiorente comunità italiana di circa 50mila persone e anche alcuni milioni di

cristiani copti, sopravvissuti all’invasione arabo-musulmana e alle sue

persecuzioni e stragi, ma in Egitto il 90% della popolazione resta islamica).

Dopo la caduta della Monarchia Nazli Sabri si rifugiò negli Usa con una figlia

e il genero, entrambi copti, e lì si adattò a fare la domestica in varie case.

"Grande donna! – penso – perché se è agevole passare dalla povertà alla

ricchezza, è molto più difficile il contrario e passare dal comandare ad esser comandati".

Ritorno a Re Faruq che cercò di tener neutrale il

suo Paese durante la seconda guerra mondiale

ma nel 1945 per forti pressioni degli Inglesi dichiarò guerra

all’Asse. Quando un gruppo di militari,

guidati dal colonnello Nasser fecero il colpo di stato, fu costretto ad

abdicare in favore del figlio, appena fantolino e dopo un anno fu proclamata la

Repubblica.

Faruq che era venuto a

Rapallo e vi si era affezionato donò tre milioni di lire (di allora) per i

fuochi d’artificio (spettacolo che dura tre giorni) in onore della Madonna di Montallegro. Il quadretto bizantineggiante che la

raffigura è posto sull’altare centrale della Basilica, costruita in suo onore

sull’omonimo monte che domina Rapallo. Raffigura la Vergine sul letto di morte

e proviene da Ragusa di Dalmazia, la quinta Repubblica Marinara italiana con

Venezia, Genova, Pisa, Amalfi. Ragusa ora è chiamata Dubrovnik dal nome slavo

di un vecchio accampamento, fuori dalle sue mura, abitato da Croati.

Scrive con un’altra

“zampata” da storico il Professore: “La nostra tremebonda Repubblica non parla

mai di Ragusa per non turbare la Croazia con verità scomode”.

Ricordo quando mi recai

alla Foiba di Basovizza che non vidi un nome esposto di italiani lì trucidati.

Mi fu spiegato che era per non infastidire i vicini e c’è voluto il sindaco

Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, per far esporre in quel luogo una lapide

con il nome di 93 carabinieri assassinati da partigiani titini.

Faruq morì nel 1965 e la

Repubblica Egiziana pretese che fosse subito dato l’assenso al rientro della

salma. Quando però morì Nasser, il generale Nagib, autore del colpo di stato

con lui ma poi incarcerato per

contrasti intervenuti tra loro, asserì che Nasser aveva volto rendere

impossibile l’autopsia: Faruq sarebbe

stato avvelenato.

Poiché questo Re egiziano

ha dominato le cronache dei giornali quando ero molto giovane, ricordo la sua

seconda moglie, Narriman che gli diede subito un erede maschio, ma che in

esilio divorziò quasi subito. Commenta Vignoli: “Ormai la pacchia era finita”.

Anche Sabry Pascià, fratello della

Regina Madre egiziana e già governatore di Alessandria, che sposò un'italiana

d’Egitto esulò con lei in Italia a Rapallo nel 1956. Non solo, dato che c’è

donna e donna, dato che erano in cattive condizioni economiche, Isa la sua giovane moglie italiana,

cercò un lavoro per poter tirare avanti. Assisteva anziani ed invalidi e restò

a fianco del vecchio marito per lui “unica

luce di quegli anni tristi”.

Sottolineo ciò perché

Narriman, prima del colpo di stato campeggiava sui rotocalchi italiani, e guardando

le sue forme tondeggianti mi sentivo molto afflitta dato che allora a causa di un ciclo di iniezioni irrobustenti, mi

sembrava di essere diventata “una

piccola pallottola di lardo” e temevo

che da grande avrei potuto essere simile a Narriman. Ognuno ha i suoi gusti e

le nostre tonde bellezze

meridionali a me non sono mai

piaciute e neppure le maggiorate (Lollo o Loren quando trionfava questo tipo di

bellezza), mentre sono sempre stata affascinata dalla elegante bellezza di

Audrey Hepburn e di Katherine, l'attrice

con lo stesso cognome, ma che, valutando la recitazione, mi pare più

brava. Anzi indimenticabilmente brava!

La "zampata da

leone” dello storico brilla in altre

pagine del libro, come a proposito dei Savoia, di cui dice: "Non avocarono mai allo Stato i beni privati dei Regnanti

pre-risorgimentali come invece ha fatto l’iperdemocratica

Repubblica Italiana".

Nel profilo di Costantino

Nigra ci racconta la caduta dell’Impero nel 1870, dopo la battaglia di Sedan

che vide la Germania vittoriosa. Le

Tuileries di Parigi furono depredate, incendiate e Nigra aiutò l’ex Imperatrice

Eugenia a fuggire. Ma sua cugina Clotilde di Savoia, moglie di Gerolamo

Bonaparte, lasciò per ultima Parigi dopo aver ascoltato la Messa mattutina e

fatto visita ai suoi poveri, omaggiata dai parigini che fecero ala al passaggio

della sua carrozza. Nella lettera al padre che l’esortava a ritornare in

patria, Clotilde scrisse: “Savoia e paura non

si sono mai incontrate”.

Non posso non citare due

poetesse ricordate nel libro: la cilena Gabriela Mistral (Nobel 1945 e che amo

assai). Apprendo da queste pagine che si chiamava Lucilla ma si diede il nome

di Gabriela in onore al nostro D’Ammunzio e Anna Maria Ortese che Vignoli,

avendola incontrata in due sole occasioni,

definisce: “Modesta come donna, grande come scrittrice”. Anzi afferma

che - a suo modesto giudizio - rimane la più grande scrittrice italiana dal

Dopoguerra ad oggi. Nel leggere il suo ricordo scopro la sua vita ricca di

onore ma dolorosa assai.

C’è poi tutta una

galleria di scrittori ed artisti che amarono Rapallo tra cui Mindaugas II (re

di Lituania, morto a Rapallo), Hussein

di Giordania, Nicholas Horthy di Nagybània, Pound, Nietzsche, Sem Benelli,

Kokoscka, Sibellius, Victor de Sabata, Michele Cascella, Walter Lazaro,

Pittigrilli e altri.

A riprova che non è solo

una rassegna di nomi con notizie storiche, mi emoziona come lo ascoltassi il

concerto che una trentina di appartenenti ad una filarmonica tennero sotto le

finestre di villa Chiara a Rapallo dove

De Sabata era stato ricoverato per ictus.

Il professore non manca

di ricordare i due Trattati che si tennero a Rapallo nel 1920 e nel 1922.

La conclusione è una

“sorpresa!” come la definisce lui stesso. Ha esordito dicendo che “Rapallo da

luogo di villeggiatura di prima classe e centro d’incontro di celebrità è

diventata, nel degrado generale, località di turismo medio-basso”. "Ma

così non è – conclude a fine libro - se è stata scelta come dimora stabile da

Maria Beatrice di Savoia (detta Titti) e se il nipotino di Berlusconi (figlio

del suo figlio primogenito) studia dalle Suore a Rapallo". Quindi i Vip

continuano ad amarla.

Di Beatrice ricorda che a

tre anni venne portata dalla corazzata Andrea Doria, l’unica rimasta

all’Italia, in Portogallo per ordine preciso

del Re Umberto, che volle rimanere, solo, a Roma per contestare i brogli del referendum e il Colpo di Stato

repubblicano .

Ma la nostra “tremebonda”

Repubblica - come la definisce Vignoli -

non ammetterà mai tale scomoda verità.

Annamaria De Marini

Genova L’Albergo dei Poveri.

Questo cartello <<Albergo dei poveri-Programma di sviluppo>>, alle spalle della professoressa Annamaria De Marini che ne è l’anima, indica la volontà di rilancio del più grande edificio di Genova, nato a metà del ‘600 su sessantamila metri quadrati.

Nella cartolina l’Albergo appare come avrebbe dovuto, mentre la parte di sinistra del perimetro non fu completata perché bloccata da una roccia.

Grande l’emozione quando si entra nella sala dei Benefattori con le loro Statue. Di Emanuele Brignole, che volle il complesso, la statua fu costruita nell’Ottocento, a duecento anni dalla sua morte. Emanuele fu così umile che per sé volle come sepoltura una lastra senza nome davanti all’ala dei poveri: “per essere calpestato dai piedi di coloro che aveva tanto amato”.

Tra tutte le Statue risalta Settimia Gentile Pallavicino con a sinistra dei piedi “la cascata” di monete della sua carità.

Nel Seicento i ricoverati all’Albergo erano 3000.

I bambini dal Pammatone vi venivano portati a tre anni e i ragazzi vi restavano fino a 21, a 30 le ragazze per timore che, una volta uscite, cadessero nella prostituzione assai diffusa nella Genova portuale. L'idea del "reclusorio”, cioè il non permettere loro di uscire fino alla maggiore età, Emanuele l’aveva mutuata da analoghe iniziative di Stati europei.

I giovani imparavano a tessere e, raggiunta quella loro "maggiore età", se volevano potevano fermarsi come personale della casa per cucinare, fare le pulizie... Negli ambienti della loro istruzione, Emanuele fece mettere, dopo averli commissionati, 18 Quadri (ora in restauro) per “sano esempio”.

L’Albergo vanta anche una collezione di Paramenti sacri ed Argenti liturgici. I Paramenti affidati alla mani di un’abile signora (quando glieli consegnano sembrano straccetti) tornano splendidi.

E l’Albergo appare “uno scrigno di tesori” fin da due grandi armadi con i piedi come facce sofferenti e dalla splendida Sala del consiglio con grandi sedie.

E non si può non ricordare il capolavoro scultoreo del Puget, l’Immacolata, proprio sull’altare della Chiesa.

Emanuele, oggetto d’invidie così grandi che venne accusato “di aver troppo abbellito l’edificio con statue splendide e splendida architettura senza però aver impiegato quei soldi nella vera carità per i poveri”, ne soffrì fino ad ammalarsi e anche su questa vicenda ha scritto Annamaria. Laureata in Lettere Moderne con indirizzo storico, da donna che non ama “star ferma”, seguendo le sue passioni (storia e geografia), ha anche conseguito alla Bocconi un Master in Management turistico. Nell’Albergo entrò per la prima volta nel 1998 e nel 2000 scrisse L’Albergo dei Poveri apre le porte all’Università. Infatti l’ala dell’edificio destinata alle ragazze da allora ospita Facoltà universitarie ed ha una sala-conferenze a forma di nave, come pronta a salpare verso nuovi traguardi.

Molto suggestiva l’ala storica, quella della “Carità", di cui si occupa come sovrintendente Annamaria, e che è in attivo restauro. Nel 2000 vi si prestava ancora assistenza ai poveri.

Nella giornata dei Rolli Days tra gli insegnanti che accompagnavano nella visita all’Albergo, è stata Francesca Tuscano, Angelo-guida del percorso perché morta a 32 anni per il vaccino anti-Covid.

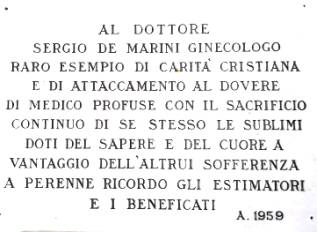

La Carità si rinnova sempre e se Genova si guadagnò l’appellativo di <<Superba>> come Repubblica Marinara o con l’ingegnosità dei suoi mercanti da quando portavano in Europa il velluto fino ai jeans (il cui nome significa “blu de Gênes”), “nulla sarebbe stato possibile, nulla le avrebbe guadagnato l’appellativo se non proprio la splendida opera di Carità”. Come un fil rouge attraversa i secoli. Di recente la professoressa ha ritrovato una targa che gli abitanti di Albaro dedicarono con gratitudine a suo nonno che curava gratis chi non poteva permettersi la parcella.

In Albaro è la casa di campagna dei De Marini, di cui uno dei primi ricordati è nel 1140 Marino della Porta, Console della Repubblica, con palazzo vicino a Porta di Banchi in Piazza delle Cinque Lampade.

Ed ecco l’artistica statua del protagonista Emanuele Brignole(Giuseppe Molinari).

Per la storia bisogna ricordare che durante la costruzione dell’Albergo (1656-1835 con aggiunte posteriori al 1835), Genova conta sei epidemie di peste nel solo ventennio dal 1493 al 1510. Quella del 1493-94 fu così devastante da contare 5000 vittime, ma nel 1656 in un’altra terribile epidemia di peste, durata un anno e mezzo, su una popolazione di 70mila abitanti i morti furono ben 50mila.

Infine ancora una notizia a riprova che dalla “cultura” per rinnovarla bisogna togliere la polvere del passato: all’Albergo il regista Carmine Elia sta girando I Sopravvissuti, fiction di Rai Uno e prossimamente è atteso Alberto Angela.

La cartolina antica dell’Albergo (da cui ho iniziato) ci appella così: “Sostieni i restauri dell'Albergo ASP Emanuele Brignole, IBAN IT28U0617501406000002493990”.

A firma di Maria Luisa Bressani

(Mi è stato chiesto di

scrivere sull’Albergo e benché mi sia congedata da il Giornale (pagine di Genova dal giugno 2013, non mi sono

sottratta al compito e sono stata felice di aver conosciuto la prof. Annamaria De Marini sovrintendente

dell’Ala storica dell’Albergo e ben attenta ai restauri che vi sono in corso e

di aver scoperto quello “scrigno di ricchezze” che esso rappresenta. Raccomando

a chi dovesse leggere queste mie righe una visita: lo merita!)

Però l’ottimo giornalista

Dino Frambati mi ha preceduto a parlare dell’Albergo e il 28 marzo 2021 ha

scritto così sulla Voce di Genova.

Poiché l’immagine di Annamaria

riportata da Frambati nel suo articolo (e che mi rimaneva tagliata) è la

stessa, la metto in chiusura dato che è la professoressa ad occuparsi

attivamente del restauro dell’ala storica dell’Albergo e lo fa con passione e

cultura.