INDICE

1) Ludovica Radif, Soldo Bifronte (Tilgher, 2004)

2) Annamaria De Marini, Emanuele Brignole e l’Albergo dei Poveri di

Genova (Termanini, 2016)

3) Claudio Papini, Marx 1969, Attualità e Inattualità del Pensiero di

K.H.Mark (De Ferrari, 2020)

4) Dino Frambati, Io volo (Termanini, 2020)

5) Claudio Papini, La Repubblica lungo il viale del suo tramonto (De

Ferrari 2020)

6) Giglio Reduzzi, Il declino del Parlamento (Suo blog su wix del

7/12/2020)

7) Martina Salvante, La paternità nell’Italia Fascista (Simboli,

esperienze e norme 1922-1943), (Viella 2020, dhi, Ricerche dell’Istituto

Storico Germanico di Roma).

8) A cura di Claudio Papini, Ezio Flori, Dell’Idea Imperiale di Dante,

(De Ferrari 2021)

Book Crossing

9) Charles Bukowski, Seduto sul bordo del letto, mi finisco una birra

nel buio,

(Edizioni

minimum fax,2002)

10)Trinh Xuan Thuan, La pienezza del

vuoto (dallo zero alla meccanica quantistica, tra scienza e spiritualità),

(Ponte alle Grazie, 2017)

11)Gianpaolo Benincasa, Einstein e il

Sasso – L’impossibile e la scienza (Mursia,2010)

12)Alan Lightman, L’universo accidentale

– Sette riflessioni cosmologiche sul mondo che credevi di conoscere, (Sironi

Editore 2017)

LUDOVICA RADIF

SOLDO BIFRONTE

Ho intitolato

“I classici” la pagina del sito dove come prima recensione inserisco

questa mia del libro che la professoressa Ludovica Radif, nel 2004, mi mandò in

dono. Sono loro, I classici, ad insegnarci come si diventa uomini, sono

loro ad indicarci la strada tanto più che pur in epoche diverse l’uomo rimane

uguale a se stesso in coscienza, paure,

voglia di migliorare.

E inizio la pagina appunto con Soldo Bifronte di

Ludovica Radif.

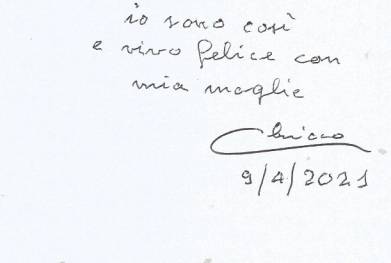

Notate anche la dedica dell’Autrice con il mio nome

nel contorno di un immaginario soldo e

con al centro la sua firma come compare in apertura del piccolo, elegantissimo

libro pubblicato dalla raffinata editrice Tilgher: un particolare per farvi

capire la sua fantasia, la sua voglia d’invitare alla lettura con un sorriso

perché Radif è un’Autrice mai banale. La professoressa ha collezionato titoli

di studio e tanto, tanto sapere, ma appunto questa sua foto dove è in dialogo

con un'amica, una collega, ce la presenta com'è: moderna, simpatica, che sembra

invogliarci a parlare con Lei. Nessun distacco cattedratico da parte sua pur se

si è laureata all’Università di Genova in Filosofia (storia della Filosofia

Antica) nel 1993 e poi nel ‘96 in Lettere Classiche (Glottologia), conseguendo

il dottorato di Ricerca in Filologia greca e latina nel 2000. Dal 2002 è

docente a contratto, dal 2016 Ricercatore-Assistente specializzato e, da

allora, ha tenuto moltissimi corsi di Pragmatica, Sociologia della

Comunicazione, Linguistica generale, Filosofia e Teoria dei Linguaggi presso la

Facoltà di Medicina e Chirurgia di Genova. Le sue competenze linguistiche

spaziano dal Greco Moderno allo Spagnolo, all’Inglese. I suoi interessi vanno

dalla Filologia e Interlinguistica, alla riscoperta della commedia antica nel

Quattrocento e nel Cinquecento, dal codice alla scena. E’ esperta di tecniche

di traduzione e problemi d’adattamento del testo alle differenti epoche. Ha

avuto incarichi all’estero come sulla Commedia umanistica presso l'Università

Masarykova di Brno (Czech Republic).

Forse

pensate che potevo tralasciare di darvi tante notizie, da me reperite su

Internet, tanto più che da sempre sostengo sia il libro a dover parlare da sé

al di là di presentazioni, prefazioni ecc. Ho fatto un'eccezione per due

motivi: il primo che pur non avendo mai conosciuto di persona Ludovica, il suo

delizioso libretto mi è rimasto nella mente e nel cuore.

Nella vita ci sono dei debiti. I miei non sono mai

stati materiali, dato che fin da bambina m’insegnarono ad entrare in un negozio

per comprare solo se già avevo deciso cosa

e quanto spendere, ma sento debiti morali e sono fin molto più

pressanti.

Non ricordo a che giornali collaborassi nel 2004,

ma non sempre quando si è sotto padrone si può scrivere di ciò che si vuole.

Perciò ora che sono anziana consiglio a chi intraprende la professione del

giornalista di battersi fino a sopraffare il proprio caporedattore (colui che

decide cosa metterà in pagina) per proporre e scrivere proprio ciò che lui

stesso vuole, ciò in cui lui stesso

crede.

Non solo – e questo è il secondo motivo – Soldo

Bifronte mi ha portato anche un soffio di nostalgia: Sarei diventata così brava

come Ludovica se mi fossi fermata all’Università per migliorare la mia tesi? Me

lo aveva chiesto il mio correlatore Enrico Turolla che per la laurea ottenne

per me il 110 e lode e medaglia d’argento, ma non volli. Per un attimo,

leggendo Ludovica, ho visto campi sconfinati di sapere in cui addentrarmi, però

allora ero troppo attratta dal dar voce all’umanità degli altri cosa che ho

potuto fare con trent’anni di giornalismo. La mia vocazione è stata scrivere,

soprattutto scrivere per gli altri e degli altri (dimenticandomi della

banalissima me stessa). Non solo, dato che mi laureai in Lettere Classiche

all’Università di Genova nel 1965, se avessi continuato forse sarei stata

insegnante di un’allieva così dotata come Ludovica, laureatasi rispetto a me 28

anni dopo.

Ancora una piccola divagazione. L’elegante edizione

Tilgher del libro dell’Autrice (da allora ne ha scritti molti, molti altri), mi

ha riportato alla memoria la raffinatezza del negozio di porcellane fondato da

Luigi Radif, che dal 1820, da sette generazioni, continua ad abbellire via San

Lorenzo a Genova, dove tanti giovani di buon gusto e in procinto di sposarsi da

sempre decidono di fare la loro lista nozze. Però quando mi sposai io, - ero al

terzo anno d’Università e Turolla quando gli dissi che per quindici giorni di

quella lontana primavera non avrei potuto frequentare le lezioni perché mi

sposavo, commentò assorto “Povera bambina!” -, allora in quel lontano 1963 le

liste nozze erano ancora cosa quasi sconosciuta e non praticabile. Ogni dono

sarebbe stato ben accetto dagli sposi, anche il più orrido o improbabile, ma

comunque perché fatto con il cuore nel tempo sarebbe divenuto così caro da non

potersene più separare. Pensando al negozio Radif ritengo che come si dice “la

classe non è acqua”, lo stesso si può pensare per l’eleganza di scrittura e di

presentazione connaturata a Ludovica e pur se applicata a tutt'altro settore.

Ma bando ora alle nostalgie per ciò che poteva

essere e non è stato.

Inizio da una frase, che porta dritto nel cuore del

testo da lei tradotto e commentato. Le parole di Penia (la Povertà) rivolte a

Farfuglio ne La commedia della ricchezza (o il Pluto) di Aristofane: “Rispetto

a Pluto io li rendo migliori gli uomini, di mente e di aspetto. A contatto con

lui prendono la podagra e la pancia, hanno le gambe gonfie e sono schifosamente

grassi, vicino a me magri e sottili come vespe, e molesti con i nemici”.

Risposta scherzosa, ma non troppo, di Farfuglio:

"Con la fame, è probabile sì che tu procuri loro la vita da vespa!”

L’elegante sapienza di ricercatrice di Ludovica

risalta nella scelta di mettere a fronte il testo di Aristofane, ultimo fra le

commedie superstiti dell’autore e rappresentata nel 408 a.C., e poi nel 338 a.

C. , con il testo di Rinuccio Aretino che nel 1415-16, durante il suo soggiorno

a Creta, si accinse a tradurlo in latino.

La trama è presto raccontata: Cremilo (cioè

Farfuglio, il personaggio citato del dialogo con Penia) per poter dare un

futuro migliore al proprio figlio, va a consultare a Delfi l’oracolo per

eccellenza dell’antichità, Apollo. Il dio gli risponde di affiancarsi alla

prima persona che incontrerà e di non

lasciarla prima di averla convinta ad accompagnarlo a casa. Questa persona è il

dio Pluto (la ricchezza). La favola antica c’insegna da subito che Pluto, è

stato accecato da Zeus per invidia degli uomini onesti e di qui deriva

l’apparente ingiustizia della distribuzione del denaro. Dall’Aretino la sezione

del Pluto che corrisponde all’entrata e alla permanenza in scena della Povertà,

è stata chiamata Fabula Penia con un rovesciamento del nome del protagonista.

Attraverso l’Aretino, uomo dell’Umanesimo, abbiamo l’occasione per riflettere

sulla vera centralità della commedia, sospesa tra Povertà e Ricchezza.

Ci spiega Ludovica: “L’architettura narrativa

esposta nelle prime righe della Fabula (31-130) è da noi riutilizzata nelle sue

linee essenziali, come cornice per una nuova commedia dei soldi, sintesi delle

due”. Una tragicommedia, dunque e quant’è bello questo "noi" del

plurale maiestatis, naturale per me

dai tempi dell’Università e usato da me

talvolta in famiglia per darmi un po’ di tono, ma provocando solo sconcerto.

“Sei tu che parli o chi c’è con te?”, mi prendevano in giro marito e figli.

Tre i brevi capitoli del libro cioè la traduzione de La commedia della ricchezza di

Aristofane, La Tragicommedia dei soldi, La Commedia della Povertà di Rinuccio

Aretino. E l’idea sostenuta dall'Autrice è “una sostanziale natura bifronte del

denaro: visto da Aristofane, visto da Rinuccio; conquista attraverso il duro

lavoro o bottino di un furto, bene effimero o patrimonio duraturo,

Ricchezza-Povertà, Povertà-Ricchezza". E ancora: "Il soldo è una terminologia

ricca di storia e d'esperienza, che affonda le radici nell’idea di solido,

(oro) massiccio di romana ascendenza, e diviene comune in ambito europeo

all’epoca di Franchi e Longobardi, giungendo fino al secolo scorso a indicare

un sottomultiplo della lira, ma anche traslato ai giorni nostri come sinonimo

di denaro, ricchezza.

Delizioso!, e ricordando come possano essere

fulminei certi giudizi su di noi, ricevuti da persone che poco o niente ci

conoscono, mi colpì quello di un anziano ingegnere, collega di mio marito in

Ansaldo. Con sua moglie c’invitarono con altri amici a casa loro, una villetta in riviera. L’ingegnere mi disse

mentre conversavamo in un prato verdeggiante che circondava la casa: “Lei mi

sembra una fachira..." Aveva ragione, nella vita spesso mi comporto come

se il mio giaciglio fosse un immaginario e spartano letto di chiodi. Perciò il

bel soldo con intorno il mio nome - la dedica

insolita e preziosa di Ludovica Radif, premessa al suo antico dono - mi

fa pensare di me che appartengo a madama Povertà. Questa, Penia, divenne Pluto nella versione umanistica e,

non a caso, proprio in Aristofane c’è la distinzione tra povero e accattone.

“La vita di un mendicante è vivere senza aver nulla, mentre il regime del

povero è quello di risparmiare e portare avanti un’attività, senza che niente

gli avanzi, ma senza che niente gli manchi". Condivido!

Annamaria De Marini

Emanuele Brignole e L’Albergo dei

Poveri

di Genova

Un grazie alla professoressa Annamaria De Marini

che ha ripubblicato nel 2016 con Stefano Termanini un libro scritto 20 anni or

sono e la differenza è già evidente nei due titoli: con Termanini Emanuele Brignole e L’albergo di Poveri di Genova, con

Giuffrè, nel 2000, il titolo è stato L’Albergo

dei Poveri apre le porte all’Università. La nuova pubblicazione è ricca

d’importanti approfondimenti ed è incentrata

sulla figura e la famiglia di Emanuele, il lungimirante fondatore.

Termanini a Genova gode prestigio avendo tra

l’altro edito una monumentale opera sul cardinal Siri, tanto caro alla memoria

dei genovesi, e altri libri di genovesi cattedratici e non solo, però sempre

brillanti scrittori.

Questo testo ci ricorda l’importante Storia della

Carità in Genova. Non a caso la prima pagina riporta una lettera d’encomio da

parte del cardinal Angelo Bagnasco ed ha un’introduzione di Giovanni Toti,

presidente della Giunta Regionale della Liguria.

E’ singolare, ma non raro, come talvolta i nipoti

raccolgano - e lo vogliano fare con tutti se stessi – il massimo insegnamento

dei nonni e pur se Annamaria non conobbe il suo, questi è stato un medico

genovese, un luminare, che curava gratis chi non poteva permettersi di

contribuirgli adeguata parcella e per questo nell’Albaro bene di un tempo ebbe

molta stima.

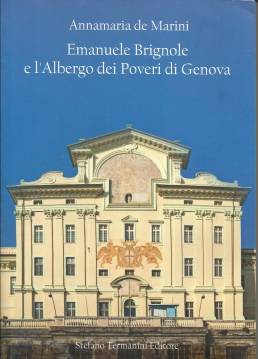

In questo libro spicca la figura del fondatore

dell’Albergo, Emanuele Brignole, oggetto d’invidie così grandi che venne

accusato di aver troppo abbellito l’edificio con statue splendide e splendida

architettura senza però aver impiegato quei soldi nella vera carità per i

poveri.

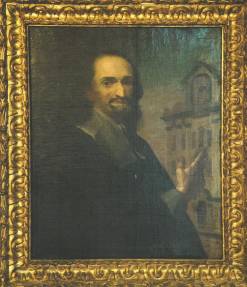

(Emanuele Brignole di Giuseppe Molinari, atrio superiore, 1857)

E dovette risponderne davanti al Senato e con tutta probabilità

in questa occasione padre Massimiliano Deza compose la famosa Difesa dell’Albergo dei Poveri che si va

edificando in Carbonara. Il Brignole rimase così colpito dalle accuse da

ammalarsi e farsi curare sotto il falso nome di Gabriele Mennuo. Annamaria

ricorda in proposito il libro del

prof. Paolo Moruzzi, Stanislao Omati da

Borgo San Donnino e il Signor Ipocondriaco, una disputa medica del Seicento

intorno al caso di un paziente illustre, in cui racconta nel dettaglio la

storia della depressione che colpì Emanuele dopo le accuse che gli furono

rivolte.

Noterei la differenza di comportamento tra il gentiluomo

Emanuele e i tanti facce-di-tolla che si aggirano inverecondi nella politica

nostrana, restando non solo indenni, anzi quasi corroborati dai disastri che

generano: tali politici continuano nelle loro stucchevoli passerelle come di

recente a Bergamo dove si sono recati tutti, ma a contagio finito.

Invece durante la costruzione dell’Albergo (1656-1835 con

aggiunte posteriori al 1835), Genova conta sei epidemie di peste nel solo

ventennio dal 1493 al 1510. Quella del 1493-94 fu così devastante da contare

5000 vittime, ma nel 1656 in un’altra terribile epidemia di peste, durata un

anno e mezzo, su una popolazione di 70mila abitanti i morti furono ben 50mila.

E’ il Seicento genovese un secolo di splendore

dell’architettura e delle arti con il filone della pittura legato al Barocco e

alla Controriforma (Bernardo Strozzi, Valerio Castelli, i Carlone, i Piola cui

si affiancano in quanto operarono per alcuni anni al soldo di committenti

genovesi Rubens e Van Dyck). Non solo, precedentemente durante la pestilenza

del 1524, fu inaugurato il Lazzaretto alla Foce in cui perse la vita a 54 anni

lo stesso Ettore Vernazza che lo aveva attuato. Nella pestilenza del 1493 era

entrato in contatto con la nobildonna genovese Caterina Fieschi Adorno (Santa

Caterina da Genova) e a seguito di questo incontro, per lui determinante nel

confermarsi nella sua opera caritativa, aveva fondato la Compagnia del Divino

Amore i cui adepti, appartenenti alle migliori famiglie genovesi, si chiamavano

Fratelli, operavano in segreto e con le loro ricchezze e nel loro tempo libero

realizzavano opere non solo di carità anche di respiro sociale ed economico.

Questa storia antica non manca di ricordarci quanto siamo fragili pur in

momenti storici di cosiddetto splendore come fu il Seicento per Genova.

Nel libro Annamaria ci ricorda che ad inizio di quel secolo, quasi a presagire un nuovo spirito,

mutò l’atteggiamento nei confronti del povero. Prima era considerato quasi

“sacro” nel senso che il sistema assistenziale ecclesiastico prevedeva per i

benestanti l’obbligo di soccorrere “il povero di Dio”, rappresentante di Cristo

in terra. La sua figura venne degradata e criminalizzata e si arrivò alla

scelta della reclusione, separando fisicamente i poveri dal resto della società

e mettendoli nei reclusori dove potevano svolgere lavori: il lavoro con la

preghiera li avrebbe redenti. Il primo reclusorio era sorto a Lione dove già

nel 1614 l’Ospedale di San Lorenzo era stato adibito ad accogliere i mendicanti

della città. A metà del Seicento Genova fu la prima a dotarsi di un proprio reclusorio,

cioè l’Albergo dei Poveri. Ma esperimenti di reclusione erano stati realizzati

in Olanda, Inghilterra e anche appunto in Italia, a Roma e Bologna e con il

Lazzaretto alla Foce, una delle soluzioni trovate per il pauperismo dilagante.

Quando i poveri entravano nell’Abergo erano divisi in uomini e

donne ed avviati ai laboratori dove veniva loro insegnato un mestiere.

Questo libro è un’affascinante Storia della Carità in Genova

con i nomi di Bartolomeo Bosco (che costruì il primo nucleo dell’Ospedale

Maggiore di Pammatone (una delle prime forme europee di ospedale civico), con

imprimatur della bolla Pia quaelibet

(1472) del ligure papa Sisto IV (Francesco della Rovere). Fu l’accorpamento in

un unico ente di tutti gli ospedali cittadini ad esclusione di San Lazzaro

riservato ai lebbrosi. Seguono in questa “esplosiva” storia genovese della

solidarietà i nomi di Caterina Fieschi, Ettore Vernazza, Gaetano di Tiene,

Virginia Centurione Bracelli, San Gerolamo Emiliani. C’è il ricordo anche degli

Ordini ospedalieri cavallereschi.

Una grande compassione suscita quel settore critico della

carità che riguarda gli “esposti” cioè i bimbi abbandonati che attraverso “la

ruota”, dove venivano lasciati, confluivano all’Ospedale di Pammatone. Ettore

Vernazza dispose che fossero accolti in appositi locali nei pressi del Ridotto

degli Incurabili in modo che protettori benestanti si occupassero della loro

istruzione: i maschietti venivano poi trasferiti in botteghe artigiane, la

bambine erano seguite da donne di onesta fama. Poi potevano abbracciare la vita

religiosa, sposarsi o restare per assistenza agli infermi presso l’Ospedale di

Pammatone. Se si sposavano i protettori le fornivano di dote. Grazie a Giovanni

Battista Salvago, uno dei Fratelli della Compagnia del Divino Amore, questi

bimbi abbandonati, cioè gli esposti, detti anche i “Putti spersi” ebbero una

loro sede in una villa nella zona del Bisagno.

Tornando al protagonista Emanuele, affascinante è la storia

della sua famiglia originaria di Val d’Aveto e il suo consolidarsi in fama e

ricchezza anche attraverso una politica oculata di matrimoni. Non a caso, il

pensare in grande di Emanuele volle dare un

nome appropriato all’Albergo che occupava ben 60mila metri quadri: “Reggia dei Poveri!”

Un libro da leggere e rileggere per entrare a fondo in quei due

secoli di crescita di Genova che iniziò a

declinare dopo il grave bombardamento del 1684 da parte della flotta

francese di Luigi XIV. La costruzione dell’Albergo durò appunto quasi due

secoli e durante la Grande peste del

1656-7 morirono anche Cristoforo Monsia, il direttore dei lavori e due degli

architetti, Girolamo Gandolfo e Giovanni Battista Ghisa.

E’ dunque anche una storia di

uomini e donne, coraggiosi e determinati, al di là delle proprie

fragilità umane (si pensi una volta di più a quanto soffrì anche fisicamente

Emanuele per le accuse che gli furono rivolte davanti al Senato).

La mia conclusione e molto accorata è che i politici moderni, i

nostri nuovi santi, si muovo solo a tempesta passata: non prendono nemmeno in

considerazione l’idea di poter essere contagiati in un’assistenza diretta:si

sentono troppo importanti e necessari.

Ora l’Albergo dei Poveri è in parte in uso all’Università di

Genova con parti destinate a sede delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze

politiche e vi sono progetti sia per la fruizione da parte del pubblico del

patrimonio artistico presente negli ambienti di rappresentanza sia per la

realizzazione di una nuova biblioteca con 250 posti a sedere e capienza per

100mila volumi e cinque nuove aule con un totale di 360 posti a sedere.

Ancora un elogio alla professoressa De Marini, oltre che per la

ricerca storica, per il suo stile chiaro, senza fronzoli o sbavature, che rende

la lettura di agevole e veloce

comprensione accrescendone l’interesse.

Un pregio del libro, dato che ormai abbiamo acquisito che le

immagini sono l’occhio della pagina, consiste

nelle foto d’epoca d’inizio del

Novecento: come il laboratorio di ricamo,

la

tipografia per l’insegnamento, la cucina a vapore, il refettorio dell’asilo

affollato da circa cento bambini. Quanto ai numeri, cosa assai importante, per

darci la dimensione dell’opera se gli assistiti registrati nel 1676 erano 971,

salgono a 1169 nel 1678 e a 1377 nel 1679. Tale crescita fu anche dovuta alla

carestia del 1678 che causò un’ondata di miseria e però i decessi nel 1679 per

epidemie interne furono di 218 persone oltre i 51 anni e nel 1693 morirono 150

bambini sotto i 10 anni.

E gli ignoranti del nostro tempo strepitano contro i tanti

decessi da covid 19 nelle strutture per anziani senza capire la logica di

quanto è avvenuto e che quasi certamente non si poteva evitare.

Una foto da segnalare per intensa bellezza è l’Immacolata

Concezione di Pierre Puget sull’altare maggiore nella Chiesa dell’Albergo, ma

un’altra di strepitosa bellezza è la veduta dall’alto dell’Aula Magna che

sembra una nave quasi a dover simbolicamente sfidare nuovi eventi calamitosi

perché la cultura è certo un modo per superare le avversità.

Infine nel retro di copertina è questo suggestivo Ritratto di

Emanuele Brignole, probabilmente ad opera di Giovanni Battista Merano, che è

nella sala delle adunanze dal 1678: il nobiluomo genovese indica sullo sfondo

la sua grande opera assistenziale: L’Albergo dei Poveri.

Claudio Papini

Marx 1968 V

Attualità e inattualità del pensiero di Carl

Marx

E’

arrivato anche il V libro su Marx del professor Claudio Papini, che dopo 25

anni d’insegnamento nei licei quasi sempre

classici, ora dirige la collana Amici

del Libero Pensiero per De Ferrari, Editore laureato in filosofia e quindi

meglio in grado di apprezzarne il valore.

La copertina è in stile pop art e strizza l’occhio alla celebre serigrafia su

Marilyn di Andy Warhol.

In breve la Pop

(= Popular Art) nacque nel Regno Unito e in USA tra fine anni’50 e inizio anni

’60. Gli artisti desideravano rappresentare oggetti della quotidianità e quando

Warhol, illustratore pubblicitario di successo, si entusiasmò alla stampa-serigrafia-fotografica e ritrasse

Marilyn era il 1962 l’anno della morte della diva, ma la foto apparteneva ad

una pubblicità del film Niagara del

1953.

Aria di novità

in contrasto con immagini più togate che Claudio Papini ha usato per le

precedenti copertine degli altri suoi 4 volumi su Marx. Potrebbe averlo fatto

per una reminiscenza inconsapevole oppure, con un pizzico di gogliardia, con

questa cover ha messo a confronto Marx, filosofo-icona e Marylin, struggente

icona di bellezza femminile. Marx/Marylin gran bella coppia!

In questo volume

Papini ricorda la sua tesi di laurea e

quelle di specializzazione su Karl Marx.

Nel primo volume

Marx 1968, edito come i quattro

successivi con un’elegante copertina nei colori del rosso e del nero, come per

gli scritti di Daniel Massé sull’origine delle religioni e in particolare della

nostra cristiana, che l’autore ha rivisitato,

Papini precisava proprio nella Nota

introduttiva di avervi voluto raccogliere, in occasione del bicentenario (2017) della

nascita del filosofo, tutti

gli scritti che lo riguardavano e che aveva composto tra il 1970 e il 1977.

“Questo perché Marx -e non per una mozione d’appoggio alle formazioni politiche

che si richiamano con maggior o minor sincerità e coerenza al suo pensiero!-

non è certo 'un cane morto’ – precisava -ma è da considerarsi ‘un classico’ per

i suoi testi: Il Manifesto del Partito

Comunista (scritto con Engels), Il

Capitale (Critica dell’economia politica), le Teorie sul plusvalore”.

In questo volume

che ha per titolo Attualità e inattualità

del pensiero di Karl Marx, solo a p.92 cioè alla metà del volume di 180

pagine, Papini ci spiega perché ha voluto scriverlo, con questa Avvertenza: “i due capitoli che seguono

(con le rispettive premesse) e la conclusione costituivano l’appendice alle

Tesi di perfezionamento in Filosofia ‘Sul

rapporto fra la filosofia e il pensiero di Karl Marx’, discussa nel maggio

1976. Si tratta dunque di pagine legate a quelle che rappresentavano uno

sviluppo e un approfondimento dell’originaria tesi di laurea”. Concludeva l’Avvertenza con una domanda “che cos’è

l’Italia?” per farci riflettere che “solo a questa nostra variegata totalità di significato va commisurata

ogni ideologia o teoria politica non autoctona”.

Il libro non è

di facile lettura pur se lo stile è chiarissimo.

Il libro è

complesso come lo è la riflessione sull’uomo e sul suo esistere perciò scelgo

di estrapolare dal contesto un pensiero di Giovanni Pico, conte della

Mirandola, nel suo De hominis dignitate. Papini

ne cita queste parole (p.23 in nota): “Dio accolse l’uomo come opera di natura

indefinita e postolo nel cuore del mondo così gli parlò: ‘Ti posi nel mezzo del

mondo perché di là meglio tu scorgessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho

fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale perché di te stesso quasi

libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti

prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori, tu potrai, secondo il tuo

volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine”. Parole improntate

allo spirito religioso rinascimentale però nelle pagine successive viene

approfondito il concetto di coscienza

con questa riflessione: “il processo storico-sociale che è costituito da un nesso triadico di individualità,

intersoggettività, oggettività articolandosi in questi tre momenti viene a

mostrare tutta la difficoltà che scaturisce da un suo possibile inquadramento

concettuale… Lo spazio del conoscere e del significare che risente dell’apporto

frammentario e organico della realtà dell’individuale, dell’intersoggettivo e

dell’oggettivo… non ci fa raggiungere facilmente l’unità organica di questi tre

momenti”.

Ancora con

parole del Professore: “per Marx la capacità di prevedere e d’ideare è un fatto

essenzialmente storico che riposa sullo sviluppo stesso, lunghissimo,

dell’azione, del fare per migliorare le condizioni della sopravvivenza”.

Continua

l’analisi: “come già in Feuerbach la dialettica sensibilità–sovrasensibilità si

risolve a tutto vantaggio della prima … Il pensiero non è secondo l’accezione

tradizionale della riflessione filosofica, un principio autonomo ma soltanto un

modo (nemmeno co-originario) nell’ambito del processo cosmico dove la storia

della natura e la storia dell’uomo si collegano in modo inscindibile…Di natura

sensibile è pure l’elemento stesso del pensiero perciò la realtà sociale della

natura, la Scienza umana della natura, la

Scienza naturale dell’uomo sono espressioni equivalenti”.

Mi sono

soffermata su queste parole per far capire il cuore di questo libro sul

pensiero di Marx.

Ma prima e dopo

c’è una carrellata su concetti fondamentali:

-bene economico che è il contrario di

bene libero. E i beni economici si dividono in beni di consumo per soddisfare

direttamente bisogni (cibo, vestiario) e beni di produzione (come gli utensili)

usati per produrre altri beni e quindi soddisfare indirettamente bisogni.

-lavoro come fondamento del valore

(divisione fra lavoro manuale ed intellettuale) e in corollario lo sfruttamento…

-economia politica

-le classi

Pagine

interessantissime sono costituite dall’analisi di Potere assoluto, Terrorismo.

Il Professore

precisa a questo riguardo: “Le realtà storiche in cui il potere

politico è di fatto (se non di diritto) assoluto sono purtroppo casi frequenti

ma eccezionali” e derivano “da un

disordine nell’ambito di un determinato ordinamento istituzionale”. “Ciò che ebbe a dire Goethe parlando dei suoi

connazionali e cioè che preferivano l’ingiustizia al disordine, può essersi

mostrata accentuata caratteristica in determinati periodi della storia

germanica”. Allo stesso modo “appena

comincia a salire l’onda del disordine, i meccanismi latenti nei gruppi sociali

che si sentono minacciati, cominciano a porsi in azione… Le ideologie del terrorismo (che non è solo ‘affaire’

di pochi) sono degenerazioni di una realtà nelle quali

una dottrina per determinate condizioni e circostanze storiche viene imposta come realtà di giudizio, come metro di valori

e il fatto che trovi

consenso mostra la tragica necessità che viene

a legare arbitrio, consenso e sudditanza”.

Quindi segue una

conclusione su “Autocomprensione" e "Realtà" che arriva giusto

alla pagina già citata con la domanda “cos’è l’Italia?”

Infine due

capitoli basilari: “Sulla società

cristiano-borghese” e “Sul problema

del crollo del sistema capitalistico”.

A p.147 un

illuminante parallelo tra Croce e Marx. Il primo (Croce) dà come avvenuto il

progresso tecnico e non ce lo spiega nel suo divenire, inoltre si sofferma

sulla devalorizzazione che il capitale subisce per effetto del progresso

tecnico. Ne consegue l’accrescersi del saggio di profitto e non la sua caduta.

Il secondo

(Marx) non ha mai trascurato la devalorizzazione del capitale derivante dal

progresso tecnico, ma lo ha concatenato come fenomeno interno al processo di

valorizzazione e che genera una posizione preferenziale per l’impresa

nell’ambito della concorrenza.

Seguono pagine

ardue su questo tema con citazioni da Smith e Bauer.

Però la

conclusione ci riporta al nucleo del discorso con queste parole “Marx ebbe a

disdegno qualsiasi accusa di idealismo e di messianismo, rivolta alla sua

concezione che considerava scientifica

senz’altro. Identificando sulla scia del pensiero di Feurbach, genere umano con

società, Marx fa oggetto della propria

indagine lo sviluppo e il funzionamento della società civile e afferma che

l’anatomia della società civile è da ricercare nell’economia politica.

Per concludere: “Scienza

della società, Scienza della storia ed Economia

politica (criticamente reimpostata secondo il pensiero di Marx) fanno

parte di quell’esteso territorio del sapere che oggi possiamo riconoscere, con

qualche forzatura, articolato nelle varie Scienze

sociali, nervature del sapere che ha per oggetto il macrocosmo Società.

Mi scuso innanzi

tutto con l’Autore, ma anche con i Lettori, per questa recensione che è andata

avanti a “colpi d’accetta” su pensieri e riflessioni molto, molto articolati e

profondi, cercando però di rendere il senso e il nesso del libro stesso.

Dino Frambati

Io volo

“Volo perché

volare t’insegna e ti costringe ad un ordine mentale rigoroso e t’insegna che

non si può e non si deve mai sbagliare” è questa la frase che meglio

rappresenta la passione per il volo del giornalista Dino Frambati. Io volo è il titolo del suo nuovo libro

per ora solo in ebook e in audiolibro, i cui agili capitoli sono da lui letti.

Alle spalle una

notevole carriera: storico corrispondente da Genova di radio Vaticana,

direttore di “Buongiorno” edito dal

Gruppo Sogegross, collaboratore de “Il

Piccolo” di Alessandria, responsabile delle comunicazioni Unicef Liguria,

corrispondente dal 1984 di “Avvenire”,

per 17 anni vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti ligure per cui ha

organizzato molti corsi formativi e sostiene che l’Ordine aveva bisogno di una

sveglia per non scaldarvi solo sedie.

Collaboratore de “il Giornale” di

Indro Montanelli quando nacquero le sue pagine genovesi. Ora è consigliere

dell’Ordine nazionale dei Giornalisti e fa parte del Centro Studi per

Giornalismo nelle scuole in ambito del Comitato Tecnico Scientifico.

Non solo

dell’Editore Stefano Termanini con cui ha già pubblicato Quando la notizia è buona, Il virus e il Direttore, dice scherzando

che questi lo definisce uno produttore “seriale”: ma questo splendido libro ci

insegna cos’è la fiamma di una passione e serve a distruggere nel lettore

pregiudizi e la paura del volo che tuttora affligge molti, me compresa.

Perdonate una

digressione: ricordo quando con i miei genitori andammo a trovare a Lecce alla

Scuola Allievi Ufficiali mio fratello che la stava ultimando e, partiti da

Roma, nel trasvolare l’Appennino, ci trovammo in un fortunale. I miei genitori

sedevano nei posti davanti a me, io dietro e al mio fianco c’era un signore.

Ero così spaventata che trovai un sacchetto infilato nella retina del sedile

davanti a me e lo rigiravo tra le mani per darmi un contegno. Il mio vicino si

alzò e, mentre l’aereo traballava e molto, si mise a passeggiare avanti e

indietro. Solo dopo scoprii che quel sacchetto doveva servire a chi fosse

assalito da un improvviso conato di vomito. Il mio vicino aveva creduto che

fosse la sua presenza ad inibirmi.

Però Dino ci

ricorda anche parole di un suo maestro di volo e di vita, Albino Ferretto,

collaudatore Piaggio: “il pilota che non ha paura, non è un buon pilota”. E

cita pure una massima aurea di Stanley Kubrick: “non sono mai stato sicuro che

la morale della storia di Icaro dovesse essere “non tentare di volare troppo in

alto, come viene intesa in genere, e mi sono chiesto se non si potesse

interpretare in modo diverso: dimentica la cera e le piume e costruisci ali più

solide”. “E oggi i moderni aeroplani - chiosa Dino quasi a fugare ogni paura–

hanno ali solidissime e strumentazioni eccezionali che impediscono persino

l’errore umano”. Non solo, quanto al

rischio di volare, da buon giornalista Dino non manca di portare la giusta

statistica: “l’aereo è il mezzo più sicuro. Mi pare avvenga un incidente ogni 5

milioni di ore di volo, ma per l’opinione pubblica l’aereo che cade, uno ogni

morte di Papa, è una catastrofe, mentre la strage di 5-6mila morti sulle strade

italiane pare essere nulla”.

Non solo,

portando un argomento inossidabile per convincerci, afferma: “superare la forza

di gravità è un momento psicologico che ti stravolge. In terra, in mare, ti

senti sicuro, in aria no. Ti senti instabile”,

ma nello stesso tempo ci rassicura sul pilota: “non deve mai sentirsi un

top gun, altrimenti è un pessimo pilota, ma deve avere sempre la massima umiltà

e consapevolezza”.

Però anche in

questo libro, nonostante la passione per il volo, c’è la descrizione di qualche

viaggio più che avventuroso. Come quello di Dino sul Pa30, bimotore dell’Aero

Club di Genova, quando porta con sé due signore e un ragazzo di 14 anni. Tutto

bello e tranquillo con una maliarda vista di Portofino, ma arriva inaspettata

una nube che li avvolge e non permette di vedere all’esterno. L’aereo inizia a

ballare e Dino sa che 300 m. sotto c’è il mare e bastano pochi secondi per

raggiungerlo. S’impegna mentalmente per uscire da quel fortunale e intanto

spiega ai passeggeri le sue manovre, rassicurandoli. Quando mancano 100 m. a

quota zero gli appare il mare increspato di Genova “mai tanto bello per me come

in quel momento”. L’atterraggio al piazzale Nord dell’Aero Club di Genova è

morbido. I passeggeri gli dicono “che non hanno mai avuto paura”. Lui però l’ha

avuta proprio per timore di non poter corrispondere alla loro fiducia.

Il libro è anche

una galleria interessantissima di piloti che Dino ha conosciuto e frequentato e

non manca, quando ci racconta di aver voluto prendere anche il brevetto per

idrovolante, di raccontare il suo incontro con Bud Spencer, pilota a sua volta,

che ne possedeva una flotta e la metteva a disposizione dei film che

interpretava.

Ci racconta pure

una storia esemplare dove l’aereo viene definito “suolo italiano” quindi

inviolabile quando il comandante Gianpietro Garbagna, 18mila ore di volo alle

spalle, atterra a Tunisi il 14 gennaio 2011 ed è il pomeriggio in cui scoppia

la cosiddetta “primavera araba”. “Evento –scrive Dino - che ha fatto

Gridare al mondo

degli evviva come dovesse diventare un altro mondo quello arabo, strano e

affascinante. L’evolversi dei fatti e la cronaca degli eventi hanno invece

dimostrato che è stato un inferno ed un

inverno più che stagione primaverile, e che ha dissestato gli equilibri di

quei bellissimi Paesi. Senza portar vantaggi”. Saggio questo giudizio critico

fuori dal coro di quei tanti, tantissimi evviva: e questo denota di per sé la

caratura del giornalista.

Di quel

pomeriggio all’aeroporto di Tunisi Garbagna racconta di aver fatto scendere i

passeggeri dall’Airbus 320 e sta per imbarcare quelli in partenza ma appena

questi sono saliti a bordo arriva un pulmino tra il fuggi fuggi del personale

di terra. Ne scendono quattro armati di mitra con sulla tuta la scritta

“Polizia” e dicono che devono controllare a bordo perciò deve far discendere

tutti. Garbagna obbedisce però nota che uno degli agenti saliti a bordo alza la

voce e malmena qualcuno, allora dice: “A bordo dell’Airbus è suolo italiano”, e

la frase serve da deterrente. Quando i quattro se ne vanno, i 123 passeggeri lo

supplicano: “portaci a casa, portaci a casa”, e ci sono bambini che piangono e qualcuno

degli adulti sanguina. Garbagna chiede l’immediato decollo e aggiunge per la

Farnesina:”se non mi mettono un blindato in pista, decollo”. Pochi secondi e

l’Airbus del volo OP 805 è in aria. All’arrivo a Malpensa è nebbia fitta ma

cos’è questo impedimento di routine rispetto a ciò che hanno passato? Poco dopo

il suo decollo a Tunisi è stato chiuso lo scalo e in pista c’era anche l’aereo

presidenziale in fuga.

Tra le vicende

ricordate da Dino, se questa è senz’altro la più drammatica, c’è pure il racconto

dei voli che servono a salvare vite, al trasporto di malati in sedi più

attrezzate e il pregio assoluto di questo libro è proprio che si sta con il

fiato sospeso senza mai annoiarsi. Una volta per descrivere un libro che ti

prendeva si usava una frase scontata: si legge tutto d’un fiato e questo è

proprio così.

Un aspetto non

manca mai di colpire chi legge Frambati la sua umanità, la sua sensibilità. Ed

ecco lo splendore della nostra terra: dal lago di Como (che gli fa ricordare il

suo amato Manzoni), allo svettare del Bianco definito “una delle creazioni più

belle della natura”), alla dorata Madonnina di Tortona (e quando la sorvola non

manca mai di rivolgerle una preghiera), ma anche i suo senso vivo degli

affetti: il ricordo indimenticabile della sua mamma sepolta a Novi Ligure,

l’amore l’intelligente moglie Marina che non ha mai ostacolato la sua passione

per il volo. Infine un’affermazione: “volare non è roba da ricchi, come

vorrebbe la leggenda metropolitana ricorrente e persino ignorante. Chi vola non

passa notti brave tra fumi di alcol

droga, ci tiene alla sua salute e sta bene non per una pasticca letale

ma piuttosto perché ama vedere il mondo

dall’alto. Il

volo è tecnica, scuola ma anche alto valore morale soprattutto per i giovani”.

E conclude: Il

volo è il futuro del mondo, augurandosi e augurandoci che l’Italia acquisti una

sensibilità moderna ed adeguata al

settore aviazione. La frase finale che ci comunica un po’ di adrenalina al di

là di ogni nostra paura è: “pronti al decollo in tutti i sensi della vita!”.

Con

l'editore abbiamo deciso il prezzo politico di 5 € per diffonderlo quanto più

possibile.

Questo il link per accedere ed acquistare, in allegato la copertina.

http://www.stefanotermaninieditore.it/portale/prodotto/dino-frambati-io-volo-ebook-audiolibro-2020/

Claudio Papini

La Repubblica

Lungo il viale del suo tramonto

Avventurarsi

nella lettura dei libri del Professore richiede riflessione, leggere e

rileggere. Questo non perché lo stile e quanto esposto non siano più che chiari

ma perché la sua cultura si diversifica e approfondisce diversi campi: storia e

filosofia (che sono state le sue materie d’insegnamento per 33 anni), inserite

però in un contesto universale e quindi politico, ma anche economia e passione

per il cinema.

Non a caso è

stato il suo Ben ritrovato Ernst Ingmar, saggio sull’opera cinematografica di

Bergman, pubblicato con De Ferrari che ha fatto sì che fosse scelto

dall’editore – anche lui con interessi filosofici - per dirigere la collana

Amici del Libero Pensiero. In questa ben sette titoli sono per Daniel Massé ed

il primo è L’enigma di Gesù Cristo. Non a caso un altro interesse fondamentale

di Papini è per la Religione e l’importanza che “una Chiesa intrigante (per sua

specifica natura) sempre pronta ad intralciare l’attività politica dello Stato”

ha avuto nella storia italiana. Non a caso già nelle prime pagine del libro

(p.20) ricorre questo pensiero: “è fin troppo noto nella storia italiana che

gli interessi della Chiesa Cattolica

Apostolica Romana spesso non coincidano con quelli dell’Italia e il Risorgimento

(quello autentico) fu fatto certo (con l’aiuto dei dei Francesi e dei Prussiani

e l’appoggio dell’Inghilterra) contro la Santa Alleanza, contro l’Impero

Asburgico, contro lo Stato Pontificio (e anche contro gli altri sovrani molto

più fragili della Chiesa stessa).

E per venire al

momento attuale il Prof. definisce la Chiesa davvero matrigna verso l’Italia

perché con il pontificato del papa Francisco ha fatto intendere quali sacrifici

debba la nostra penisola in ossequio alle direttive delle Nazioni Unite e

dell’Europa guidate dall’asse franco-germanico.

Nel papato

odierno di Francisco s’inserisce anche la questione dei migranti su cui la

Chiesa mostra di scontrarsi decisamente con il sentimento dell’utilità nostra e

della nostra Patria, perché questa immigrazione “è una vera e propria invasione

in larga misura contrassegnata da caratteri religiosi”. L’accoglienza a tutto

campo batte sul senso di colpa che dobbiamo provare verso i fratelli

sfortunati, quel senso di colpa che fece sì che i cristianesimo (vendicatore di

Israele sotto messa anzi storicamente cancellata dei romani) penetrasse in Roma

nel momento delle invasioni barbariche, rendendola una propria suddita. Ma

giganteggia ancor oggi l’antico monito di Guicciardini di trovarsi sempre dalla

parte di chi vince per essere lodati anche di cose in cui non si è avuta parte

alcuna, mentre chi si trova dalla parte di chi perde è imputato di infinite

cose di cui non ha avuto colpa.

Ma per dare un

po’ d’ordine alla mia rivisitazione di questo libro di Papini, segnalo che il

primo capitolo ha come titolo Il mitico ’68 e con parole sue: “a cinquant’anni

di distanza dal mitico (si fa per dire) ’68 e 200 anni dalla nascita di Marx

resta non facile dire cosa sia stato nel profondo quell’anno (così

controverso)... I "reduci" (detto ironicamente di quel periodo

vorrebbero imporci i loro ricordi, ma reduci da cosa? Dalla propria giovinezza?

Senz’altro! …ed è difficile credere che Milano e Roma siano stati i due

maggiori centri dell’esplosione sessantottina”

Da subito però

nella sua rivisitazione di anni lontani Papini introduce la Cina, in cui la

rivoluzione culturale fu fenomeno prodotto dall’alto, chiamata alle armi dei

giovani da parte di Mao-Tze-Deng per contrastare i propri avversari nell’ambito

del Partito Comunista Cinese.

L’indagine del

Professore tocca argomenti italiani scomodi, esemplificandoli con titoli

ulceranti: “Cottarelli e i sette peccati capitali”, “l’inarrestabile

desertificazione industriale”, “Mattarella contro Paolo Savona (critico del

Trattato di Maastricht)”.

Si sofferma sulla

Organizzazioni non governative che ci hanno portato in casa sei milioni di

profughi e migranti economici, parte dei quali hanno avuto il diritto di

cittadinanza più che per volontà loro per impegno di forze politiche e governi

di centro-sinistra. E mentre le “ingenue" sardine strillavano in quel di

Bologna “accogliamoli tutti” e se si parlava di “invasione” si gridava al

“razzismo”, invece alcuni leaders aricani, senza false remore, dicevano

apertamente “invasione, sì invasione!”

Quanto alla

Chiesa definisce come “distillato di melassa" ciò che è l'attuale clima

francescano e che è venuto realizzando un ritornato ‘600.

Il Professore

spazia però a tutto raggio anche fuori dalla nostra terra e nei suoi rapporti

globali (Usa, politica filo-araba, Cina che Napoleone definì un gigante

addormentato che una volta vegliatosi avrebbe cambiato la storia del mondo),

ecc. E la Russia, citando il profetico libro

Sopravvivrà l’Unione Sovietica fino al

1984? di Andrei Amalrik. Quando nel marzo 1985 con l’arrivo di Gorbaciov,

vennero al pettine i nodi di quel continente “reso muto”: si cominciò a

promuovere trasparenza (glasnost) e

ristrutturazione (perestroika), ma

quel processo finì per travolgere in tre anni il Partito Comunista e l’Unione

Sovietica. E Amalrik che era stato profeta con un anticipo di qualche anno su

quella dissoluzione ha anche scritto: “i razzi sovietici hanno raggiunto

Venere, ma nel villaggio in cui vivo si fa ancora a mano la raccolta delle

patate”.

Questo il succo

amaro che il Professore trae dalla sua profonda indagine: “non stiamo vivendo

all’interno di un suggestivo film hollywoodiano, percorrendo appunto Il viale

del tramonto (Sunsetboulevard del 1950)

ma dovremmo reagire con la serietà e la severità necessarie pur se, oggi

come oggi, è arduo sparare in un risorgimento della Patria.

C’è anche una

pagina esemplare tra altre della stessa caratura, in cui in una lunga nota

ricostruisce retroscena storici sulla base di quanto ha denunciato Nino Galloni, docente universitario, manager

pubblico e alto dirigente di Stato, che insiste sulla necessità di archiviare

gli “specialisti del disastro” Angela Merkel e Mario Monti e rovesciando la

politica europea tornare alla sovranità monetaria, cancellando il debito

pubblico come problema. E ricorda sulla base di quegli scritti Andreotti che

temeva la riunificazione tedesca, non per “provincialismo storico” ma per la

coscienza di un sottofondo reale, cioè “un piano contro l’Italia” che portò al

rovesciamento del Trattato di Maastricht, concorrendo ad inguaiare un’Italia

sempre più indebolita. Maastricht infatti impone all’Italia un ulteriore aumento dell'avanzo che nel 1995 era di

15 miliardi, per la parte corrente della bilancia dei pagamenti con l’estero,

mentre consente alla Germania un disavanzo

(cioè l’opposto di quanto prescrive la logica economica). Quando crolla il muro

di Berlino, la Germania si è giocata la riunificazione a spese della

sopravvivenza dell’Italia come potenza industriale; ricattati dai Francesi per

riconquistare l’Est, i Tedeschi accettano di rinunciare la marco per aderire

all’Euro, a patto che il nuovo assetto europeo elimini dalla scena il lor

concorrente più pericoloso: noi.

Infine ci ricorda

come nei rapporti dell’Italia con l’Europa abbia pesato “un cattolicesimo che

vive in bello sposalizio cum sineristate (e quivi è perfetta letizia, frate

ovvero papa Francisco)”.

Tante le

riflessioni del libro e nona manca il pool di Mani Pulite, timoroso di dover

consgnare il governo del Paese alla Lega Nord e alle forze politiche di Destra

(“che pure erano escluse dall’area della ragguardevole corruzione che

affliggeva la Repubblica”) finì per graziare la Sinistra e ciò giovò a

Berlusconi quando nel 1994 scese in campo politico.

Il caso

Berlusconi, –scrive il Professore-, “marachelle” personali a parte è stato il

simbolo più significativo fino ai nostri giorni di una persecuzione giudiziaria

realizzata quasi esclusivamente per cause politiche.

Su questo libro,

così ricco di intelligenza, di cultura storia mondiale, ma anche di diagnosi

personali sugli avvenimenti che ci hanno accompagnato, si può essere d’accordo

o non sempre, però “la palla” ora è in campo e può passare ad altri per

confutare o approvare.

Poiché è indubbio

che stiamo vivendo un momento di decadenza della nostra Repubblica, allego qui

il mio commento – come sempre mettendo in risalto il pensiero dell’Autore più

che le mie personali convinzioni – ad uno scritto Il declino del Parlamento che

è molto in linea con i nostri mali denunciati da Claudio Papini.

Giglio Reduzzi

Saggista Politico

Il declino del Parlamento

In sintonia con

il precedente libro La Repubblica sul viale del tramonto è questo saggio che mi

piace riportare solo un poco in sintesi, perché la chiarezza di Giglio e la sua

mancanza di ridondanze è magistrale.

Inizia così

Reduzzi (e potete seguire il suo blog su wix):

“Tutti

citano

il 1968, considerato l’anno della rivoluzione dei costumi.

“Pochi parlano

del 2018, che

rivoluzionò la politica.

“Entrarono nel

Parlamento italiano i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle (M5S)fondato

da Beppe Grillo i cosiddetti ‘grillini’.

Fino ad allora i

deputati erano persone di una certa età, con lunga esperienza lavorativa,

invitati a metterla a disposizione della società entrando in Parlamento.

“Destra e

Sinistra vi mandavano i migliori, che fossero De Gasperi o

Togliatti (che ebbe appunto questo appellativo). Un onore avere un parente in

Parlamento ed io lo ebbi. C’erano anche giovani idealisti oltre ai portatori di

esperienza.

“I ‘grillin’ del

2018 (poco più che trentenni alla Camera, e poco più che quarantenni al

Senato)erano invece per lo più giovani in cerca di primo impiego. Appartenevano

però alla generazione che meglio smanetta su computer e così andarono a nozze a

presentare la propria candidatura sulla piattaforma telematica Rousseau ed ottennero un terzo

dei seggi disponibili.

“Quando dovevano

parlare erano proprio come noi bambini messi sulla sedia per recitare la

poesia. (Impagabile

l’umorismo di Giglio Reduzzi).

Ma per tal motivo

Grillo e Casaleggio, artefice della piattaforma telematica, proibirono loro di

concedere interviste.

“Quanto al reddito: se prima avevano un reddito medio di 1500 euro se lo trovarono decuplicato!

“Perché? Ricevono

15mila euro a

mese con tanti benefit che lo fanno lievitare a 20.000.

“Conseguenza: finché la vita di un esecutivo è legata a

persone che se andassero a casa guadagnerebbero un decimo di quanto ora

percepiscono, questa vita è assicurata.

“Non solo, il PD

che ama stare al potere ha nel M5S il partner ideale.

“Finché

l’indennità parlamentare sarà uguale per tutti, e non rapportata alle

esperienze precedenti come accade in ogni azienda o impresa, l’elettore non

potrà contare sulla fedeltà dei suoi eletti: a loro interessa solo la poltrona al di là di

ogni meta o programma.

“Lo stesso

Giuseppe Conte tornando al privato dovrebbe compiere una grave rinuncia sul

piano economico e gli mancherebbero anche tutti i suoi fringe benefit e i salamelecchi (che con

evidenza adora!!!).

(Per inciso: Conte ha dovuto andarsene ma appunto è già

rientrato in forza nei M5S e sembra che la politica per lui sia ormai

indispensabile!!!).

“Cosa ha inventato Conte pur di restare al posto di Premier?

1)

la task force, ricorrendo a tecnici esterni

all’Amministrazione dello Stato.

2)

Il DCPM per aggirare il Parlamento.

3)

La clausola ‘salvo intese’ a fine dei decreti per cui non si

dimetterà nel caso dovessero decidere altrimenti.

4)

La tecnica del rinvio (e al suo confronto il cunctator

Quinto Massimo è stato quasi un principiante o solo un apripista. Il peggio

–storicamente- può sempre avvenire, basta che la pista sia aperta).

Il Covid 19 è stata la Fatalità.

Avrebbe richiesto

il migliore dei governi possibile e giovani inesperti non sono stati

all’altezza.

Conclude

Giglio:

il 2018 è data indimenticabile perché quel massiccio ingresso in

Parlamento

d’inesperti ha mutato:

sia l’identikit del Deputato che svilito il ruolo

dell’Istituzione.

E –aggiungo-

come diceva l’indimenticabile Govi: “e io pago, io pago!"

Gli Italiani tutti stanno pagando, a carissimo prezzo, e

pagheranno non solo

i vecchi che muoiono come mosche ma soprattutto i nostri giovani,

cui si è

tolta perfino la speranza di quel “io speriamo che me la cavo”.

Martina Salvante

La paternità nell’Italia fascista

(L’Autrice)

(L’Autrice)

Questo libro -

con copyright dell’Istituto Storico Germanico di Roma & Viella, Libreria

Editrice, (via delle Alpi 32, I-00198 Roma, tel.068417758)- a me sembra

indispensabile per capire il fascismo, per conoscere Mussolini, uomo ma anche Padre

della Patria come fu considerato.

L’autrice Martina Salvante,

di cui potete ammirare il bel volto serio, è Assistant Professor

of Twentieth-Century European History presso l'Università di Nottingham nel

Regno Unito. Ha conseguito il dottorato presso l’Istituto Universitario Europeo

ed è stata docente al Trinity College Dublin, all’Università degli Studi di

Firenze e all’University of Warwick.

La professoressa si occupa di fascismo, prima guerra

mondiale, storia delle disabilità e storia di genere e delle maschilità.

Un curriculum che

fa comprendere la sua preparazione ma che non può rendere in nessun modo il

piacere che si prova in questa lettura: chiara, ricca di spiegazioni però

sempre essenziali, documentata e affascinante.

Impariamo a

conoscere un Mussolini quasi inedito, che va cavallo a Villa Torlonia (in

quelli che definisce “anni indimenticabili”), che fa pedinare i figli per

capire chi frequentano, che si rammarica di non aver seguito abbastanza la sua

famiglia (“io

ero assente", ammette) e che soffre per la perdita del

figlio Bruno.

‹‹Parlo con Bruno›› è l’unico testo in cui Mussolini svelò

alcuni dettagli della propria vita in famiglia come ci spiega Salvante. Forse

Bruno seguì la carriera militare per cercare l’attenzione del padre, per non essere solo

suo figlio ma anche soldato del Duce. Bruno era il terzogenito,

fu aviatore, anzi a 17 anni il pilota militare più giovane d’Italia, poi anche

dirigente della compagnia aerea Ala Littoria e l’ideatore della LATI (linee

aeree transcontinentali con tratta Italia-Brasile); ebbe la medaglia d’Oro al

Valore Aeronautico e due volte quella d’Argento al Valor Militare, morì a soli

23 anni perché durante un volo di prova nei cieli di Pisa, i motori del suo

aereo militare in fase di atterraggio subirono un calo di potenza e si schiantò

in un campo di granoturco.

Il padre lo

ricorda così: <<Bruno!, Il mio Bruno! Brunone ti chiamavo quando ti accarezzavo con

violenza i capelli>> e

commenta che il figlio avrebbe certo preferito una morte in combattimento.

Da subito però in

queste pagine Salvante ricorda pure la relazione del Duce con Ida Dalser e la

nascita del figlio Benito Albino. Il commento della storica è che tali vicende

parallele al matrimonio erano frequenti nella società dell’epoca. La vicenda è

stata ripresa dal regista bobbiese Marco Bellocchio (che iniziò al Centro

sperimentale di cinematografia di Roma sotto la guida di Andrea Camilleri) nel

film del 2009 <<Vincere>>. Il regista mise in luce i reiterati e

disperati tentativi della Dalser di veder riconosciuta la paternità del figlio

da parte del Duce finché non venne dichiarata “malata di mente”.

Ma se questi sono

stati alcuni risvolti della vita del Duce, una parte molto avvincente del libro

riguarda i suoi genitori. Il padre Alessandro proveniva da una famiglia di

piccoli proprietari terrieri danneggiati dalla crisi agraria di fine Ottocento,

faceva il fabbro e si avvicinò al socialismo internazionalista diffusosi nelle

campagne dell’Emilia Romagna; la madre Rosa Maltoni era una pia maestra

romagnola.

Scrisse di lei

enfaticamente Carlo Delcroix, scrittore e politico: <<La casa del fabbro ebbe la sua Madonna e

quelle mura videro la sua pietà ma non seppero il suo strazio ed ella si affinò

nelle mani e si asciugò nel volto senza dar segni di stanchezza>>.

La letteratura

agiografica mussoliniana andò equiparando la famiglia del Duce alla sacra

famiglia biblica che la stampa cattolica proponeva come esemplare.

Per non farla

troppo lunga nel seguire il cammino delle leggi a favore della famiglia, i

rapporti con il Vaticano che furono buoni, mi appello a parole della stessa

Autrice quando in un capitolo finale <<Epilogo. Continuità>> ripercorre ciò che ha incluso e scandagliato

nei VII capitoli precedenti.

- Nel II ha

trattato i modelli familiari proposti dalla Chiesa cattolica attraverso le

encicliche papali ed altre pubblicazioni;

- nel III le

conseguenze della partecipazione bellica sull’assetto familiare; - nel IV ha

esaminato i cambiamenti introdotti dal regime nel regolamentare i rapporti

familiari con la riforma dei Codici Penale e Civile;

- nel V le forme

di censura <<feroce>> contro quelle maschilità considerate <<nocive>> e spesso quindi

destinate al confino(oppositori politici, coloni italiani che allacciavano

rapporti con donne autoctone, ebrei).

Da notare che era

intervenuta la conquista dell’Eritrea, ampia quattro volte l’Italia. Il confino

era in sette isole più la località Pisticci in provincia di Matera. Ad esempio,

il giornalista Giovanni Ansaldo fu confinato a Lipari e quando tornò in libertà

continuò a pubblicare sul <<Lavoro>> di Genova con lo pseudonimo Stella Nera.

Ma il racconto è

arricchito da storie umane e reali come la preoccupazione di un padre di

Trieste per la lontananza dalla sua bimba. Non solo, Mussolini era sentito come

un padre e a lui inviavano le richieste per togliere dal confino i propri cari.

Anzi queste erano mandate anche a membri della sua famiglia come la lettera di un

balilla al balilla Romano (altro figlio di Mussolini).

Non solo, Mussolini

proteggeva le madri nubili e qualcuno si adirò e il confinato

Giuliano M. fu fermato dalla polizia per aver pronunciato queste frasi: <<La colpa è di quel porco (Mussolini) che

protegge le puttane quando partoriscono>> e ancora <<quel mascalzone ha rovinato e sta rovinando

l’Italia>>.

Quanto ai

matrimoni con le autoctone dei luoghi dove si stava estendendo la

colonizzazione, sui giornali anni addietro uscirono articoli di esecrazione per

Montanelli, il principe dei nostri giornalisti, che in quei tempi lontani aveva

sposato un’eritrea di dodici anni. Giornalisti disinformati e pretestuosi, se

proprio in questo libro una testimonianza di uno dei numerosi italiani emigrati

nelle colonie africane in cerca di lavoro ci parla così: <<C’era una legge che proibiva la convivenza

con le nere, per proteggersi dalla malattie e per questione di prestigio, anche

se non era osservata. Si faceva tutto di nascosto. Nacquero anche dei figli, ma

non erano legittimi. Anch’io avevo una nera. La presi che aveva 13 anni, io ne

avevo più di 20, l’ho tenuta per due anni e poi l’ho lasciata. Era considerata come

donna di servizio ma la tenevo anche di notte, anche se non si poteva>>.

Ma questo libro

di approfondita ricerca per me ha un di più perché nel sottocapitolo <<Famiglie in guerra>> (a p. 97) vengono riportate parole di mio

padre Edgardo Bressani a mia madre Ida mentre era impegnato in Africa contro

gli Alleati: era

il febbraio del 1943.

E poiché questo è un libro sulla paternità ma

l’altra parte sono i figli è naturale commuoversi nell’affiorare di tanti

improvvisi ricordi e lo constatai anche per una figlia illustre: Maria

Gabriella di Savoia che era stata invita a Palazzo Ducale di Genova e le portai

ad autografare il primo dei due volumi sulla Storia di Casa Savoia che uscirono

nel 1955 in 400 copie e con la firma di Re Umberto. Gabriella mise la firma

sotto quella di suo padre commuovendosi e per me quei due volumi erano stati

importanti: li avevo chiesti in regalo a mio padre dopo l’esame di terza media

ritenendo che noi tutti italiani avessimo un debito con I Savoia che fecero

l’Unità d’Italia.

E queste parole di mio padre sono di un uomo

sposato e fedele che aveva messo la famiglia al centro della sua vita, che

partì per la guerra per senso del dovere e quando tornò nell’ottobre 1945 era

tutto fasciato causa un eczema diffuso dopo essere stato nel campo di prigionia

di Saida, tenuto dai francesi (e quindi male e ben diversamente da come stavano

i prigionieri di guerra presso gli inglesi). Per mangiare spesso mio padre e

altri compagni di prigionia si dedicavano alla caccia delle cavallette. Sul treno

del ritorno in patria per raggiungere mamma che aveva continuato a fare la

maestra elementare nei dintorni di Bobbio, un

controllore gli consigliò di togliersi la divisa perché i reduci non erano

amati. Sceso a Piacenza seppe solo

allora che era morta sua madre, nonna Gisella e che l’ultima volta l’aveva

vista a Trieste quando lo aveva accompagnato in stazione per partire per la

guerra.

Scrive mio padre:<<Non so perché Ida ma spesso in me affiora la disperazione.

Non vedo via d’uscita. E’ terribile. Terribile non per me, ma per te, per i

miei pupi che volevo rendere felici, sorreggere durante tutta la vita…Prega

tanto, Ida, Per me. E più grave è il pericolo, maggiore è il pensiero per te.

E’ in quei momenti che io ti ricordo con più intensità. Non mi si toglie la

vita, capisci, mi tolgono te, i miei bambini».

In nota questa

parole vengono riportate come prese dal mio libro Lettere d’amore e di guerra, giunto alla II

Edizione e pubblicato dalla Lint di Trieste. Ma il fascicolo

delle lettere dei miei genitori era stato tra i dieci finalisti al Premio

dell’Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano dove era stato messo in gara con

un romantico titolo scelto dagli esaminatori <<Tu sei per me l’aria che respiro>>, frase in una lettera di mio padre.

Allora mi chiesero

di poterne trarre un libro, però pensai che il compito toccava a me che meglio

avevo conosciuto i miei genitori. Comunque da quell’Archivio (era il 2002) erano

già uscite più di cento tesi universitarie. Donai le lettere dei

miei genitori all’Archivio stesso: ogni documento può servire ad altre

ricerche.

E il loro

ritrovamento era stato quasi inaspettato per me: quando era morto papà, Ottavio

suo uomo di fiducia che veniva a tagliare l’erba e a curare il vigneto nella

casa di campagna che aveva voluto costruire a Bobbio in onore alla mamma,

bobbiese, mi chiese: <<Cosa devo farne di questa cassetta militare di suo padre che lui aveva

carissima>>. Mio marito riuscì ad aprire il lucchetto e dentro c’erano legate in due

pacchetti le lettere di mio padre a mia madre e quelle di lei a lui, da quando

si erano conosciuti nel 1934 fino al 1945 al suo ritorno dalla guerra. Scusate

la lunga digressione personale, ma i padri coinvolgono anche i loro figli.

Il libro della

Salvante è da centellinare perché ricostruisce un quadro d’epoca molto

dettagliato ma in questa ricerca sul concetto di paternità mi piace concludere

con la voce di una donna.

Mussolini aveva

concepito una serie di misure per garantire il rinvigorimento della stirpe

italica e nel 1926 creò l’ONMI, un ente parastatale con ampia autonomia

amministrativa per la difesa e il miglioramento fisico e morale della razza. L’ente faceva le

veci del padre incoraggiando la formazione di nuclei familiari stabili e

legittimi. Si occupava pure del riconoscimento legale dei figli naturali, ma la

responsabilità dei padri di fronte all’abbandono fu raramente affrontata.

Insomma era una sorta di doppio binario o doppia morale come era il caso di

Mussolini con la Dalser e il figlio Albino pur essendo protettore delle madri

nubili. Una studiosa femminista Teresa Labriola, proprio dalle pagine del

bollettino ONMI, deprecò l’indegna noncuranza dei padri nei confronti dei figli

illegittimi in uno <<Stato di tipo maschile e quindi con diritti e doveri paterni>>.

A concludere riporto

il senso del libro con parole della Salvante: <<Quello che ho inteso fare è stato

de-naturalizzare la famiglia, mostrandone la varietà, non solo di forme, ma di

significati nel tempo e nello spazio. In particolare ho presentato i

significati che furono assegnati alla paternità in un preciso momento storico,

accostando simboli, esperienze e norme>>.

E concludo a mia

volta osservando che proprio le tante esperienze o storie umane riportate fanno

luce su quel periodo e ce lo fanno capire più a fondo.

A cura di Claudio Papini

Ezio Flori

Dell’Idea Imperiale di Dante

Nel 1921 Ezio

Flori pubblica a seicento anni dalla morte di Dante questo libro,nel 2021 a

settecento anni dalla morte, Claudio Papini commenta quel testo in una Introduzione dove la storia italiana

s’inserisce in quella europea. Scopriamo che Dante non solo fu costretto

all’esilio ma in successive epoche storiche, “durante la Riforma cattolica e la

Controriforma, fu considerato una sorta di ‘bestia nera’ pur non senza

resistenze – commenta il Professore - all’interno della Chiesa e delle élites

colte”.

Questo

ostracismo terminò sotto il pontificato di Leone XIII nel 1881 quando le

fortune del potere temporale della Chiesa erano tramontate e non risorsero

nemmeno alla fine della I guerra mondiale da cui l’Italia per “suo destino,

valore e sacrificio” uscì vittoriosa. Bastano queste parole virgolettate a far

capire la partecipazione ideale del professore ai nostri eventi storici ed è un

suo stile per renderci la storia

passata come la stessimo rivivendo.

Continua Papini:

“fu una felicissima conclusione del nostro Risorgimento, in parte modificata

dalla II guerra mondiale perché la sistemazione dell’Italia da parte dei

vincitori assicurò alla Democrazia Cristiana (emanazione filoccidentale –

U.S.A.- della Chiesa cattolica) il controllo maggioritario della nostra

penisola in coabitazione contrastata

con il Partito comunista (filorientale – U.R.S.S.).

Per tornare a

giudizi su Dante tratti dal libro di Flori colpisce questo di Giuseppe Mazzini:

“chi lo fa Guelfo, chi Ghibellino e quasi tutti lo vogliono cattolico

ortodosso. Ora Dante non era né Cattolico, né Guelfo, né Ghibellino: era

Cristiano ed Italiano”. Ma segue anche una frase lapidaria di Francesco

Lanzani, scrittore milanese su La

Monarchia di Dante del 1864: “è guelfo nel Comune, è ghibellino

nell’Italia, è monarchico nell’Umanità”. Non a caso per far capire il substrato

politico e filosofico della Commedia, seguendo il testo del Flori, il professor

Papini dà spazio a quell’opera del “vate” ad essa propedeutica.

Nell’Introduzione mi è sembrato molto

interessante “il sogno giudaico-cristiano di potere politico, cioè liberare

Israele dal dominio romano e impadronirsi dell’Impero”. La città che divenne

centro degli scontri tra popolazione ebrea e quella greca, fu Alessandria

d’Egitto. Sembra importante, riguardo quei tempi antichi, una frase di Louis

Rougier, che a Roma nel 1921 scrisse: “l’Impero romano d’Occidente è morto di

malattia interna e tra le malattie interne figura al primo posto la nuova fede:

il cristianesimo”. Non solo, se i culti ammessi nell’Impero furono tutti

considerati veri dal popolo, ma dal

filosofo come ugualmente falsi e dal magistrato come ugualmente utili, la

tolleranza manteneva la concordia. Perfino Cicerone, membro del Collegio degli

auguri, scrisse però il De Divinatione

dove stabilisce l’inesistenza della divinazione, pur riconoscendo la necessità

di conservare gli auguri per non turbare credenze popolari.

Su questo

substrato di tradizione s’innesta la Commedia di Dante che considerò “il

monarca come un magistrato supremo in una repubblica di più stati

indipendenti”, Dante per cui come per il Medioevo l’Impero era nella coscienza

comune “la pace”, il suo capo Imperator Pacificus e i Paesi del mondo erano

grandi feudi che i re tenevano da lui come principi feudatari, “debitori a lui

di omaggio, di fedeltà e di servizio militare contro gli infedeli”. La vita del

Nostro non fu certo pacifica pur se per lui l’Italia avrebbe dovuto formare il

centro dell’Impero universale, costituire essa stessa contro l’impero e di

fronte a questo uno Stato autonomo unitario. Come potete constatare ogni parola

ha un peso nelle lunghe contese che accompagnarono sia la formazione della

lingua italiana (grazie alla Commedia) sia nei rapporti politici e passarono

secoli prima di arrivare all’età moderna.

Non solo bella,

ma importante e doverosa questa ripresa da parte di Claudio Papini del testo

del Flori. Il professore non è mai solito ad esternazioni personali ma qui

ricorda come ad inizio del suo insegnamento dividesse il tempo tra questo e la

visita di Roma e della biblioteca della École de Rome al Palazzo Farnese. Dice

a questo riguardo: “andare alla scoperta in una nuova biblioteca è uno dei

regali dell’esistenza”.

E permettete un

ricordo personale di quando al Liceo D’Oria Piero Raimondi, mio prof. di

Lettere, e impareggiabile prefatore degli autori in lingua spagnola dei Nobel

della Utet, girava in classe come “una bestia nera” mutuata da Dante, nel senso

che reggeva alta la Divina Commedia passando tra i banchi e poi la apriva e

dove gli cadeva l’occhio interrogava tutti gli allievi il cui cognome iniziava

con la lettera che aveva visto per prima. E c’era un compagno chiacchierone che

per “penso” doveva portare una cantica di Dante a memoria (e non ricordo quanto

ne abbia collezionate), ma poiché non è più lo immagino nell’al di là seduto ai

piedi di Dante a ripetergli i suoi indimenticabili versi con il Vate che lo

bacchetta se per caso sbaglia.

Da notare che il libro è stato da lui rinvenuto nella cabina

telefonica di piazza Tommaseo (book crossing)

BOOK CROSSING

C’è una bella

iniziativa che si chiama Book crossing e consiste nello scambio di libri in

punti fissi della città.

Dove vivo io, a

Nervi di Genova, proprio la biblioteca della zona, la Virgilio Brocchi, porta i

suoi libri in eccesso o presso la Gelateria Giumin (gelati squisiti: fatevi una

gita per gustarli!) o dove c’è una pensilina degli autobus davanti ai giardini

comunali di piazza Duca degli Abruzzi. In questo secondo luogo, al coperto,

ogni giorno quando passo lì davanti guardo i libri che sono a disposizione. Il

giorno dopo è difficile reperirli: sembra vadano a ruba. Mi sono informata e mi

hanno anche detto che un libraio del centro storico qualche sera passa per

farne incetta e rivenderli, ma ho anche chiesto ad una signora anziana: “E’

possibile che ci siano così tanti lettori accaniti e che i libri scompaiano nel

giro di poche ore. Non sarà qualche extracomunitario che viene a prenderli per

rivenderli come carta?" Risposta: "Non saprei, è possibile. So solo

che io li porto e mio marito mi segue per riprendersene qualcuno e così il

libro mi ritorna a casa”.

Comunque grazie

a questa intelligente iniziativa a casa mia sono arrivati questi tre libri

citati nell'Indice, che ho letto con grande interesse. Confesso che per ì poeti

"americani" come Bukowski mi ero fermata tanti anni or sono a Bob

Dylan che mi era piaciuto da subito moltissimo e avevo trovato conforto a

questa mia scelta d’anima in un’ottima professoressa di lettere nei licei

(commentava Dylan ai suoi allievi), mia coetanea e compagna in un’altra sezione

del Liceo D’Oria. Lei, Laura Dedone Bisio, è poi diventata anche

un’affascinante conferenziera in occasioni letterarie organizzate dal Municipio

IX Levante di Genova. Insieme abbiamo presentato alla Biblioteca Universitaria

di Genova, lunedì 23 aprile 2007, Diari ed Epistolari

di guerra (1934-1946): Laura ha parlato di Immagini

d'esilio di Antonio Mor (Grecia-Egitto-India), io ho commentato Il testamento del Capitano(Mio padre disperso

in Russia sul Don, 1942) di

Piero Gehddo, Giuseppe Benelli il mio Lettere d’amore e di

guerra, tratto dall'epistolario dei miei genitori (Edgardo ed

Ida Bressani – Trieste, Kairouan, Saida, Bobbio), già tra i dieci finalisti nel

2002 al Premio dei Diari di Pieve Santo Stefano (vicino ad AR, Toscana).

Quanto al

secondo e al terzo libro, arrivati con il book crossing a casa mia, cioè La pienezza del vuoto e Einstein e il Sasso,

hanno interessato soprattutto mio marito, ingegnere. Ne è rimasto affascinato e

quando è passato salutarci un suo

fratello minore, Peppi, dottore in economia e commercio, gli ha messo in mano

il primo dei due e lui si è appassionato alla lettura al punto che dopo la mia

recensione, mio marito ha deciso che glielo spedirà in modo che lo possa

“centellinare”. Questo mio cognato è stato da sempre un poco appassionato di libri,

soprattutto però dal lato commerciale, nel senso del come diffonderli e farli

acquistare. Ciò avvenne, grazie a lui, con The American Peoples

Encyclopedia (A modern reference Work, Grolier Incorporated -

New York, venti volumi più quelli di aggiornamento dal 1967 al 1975, uno per

annata).

Mio marito

l’acquisì perché proposta da suo fratello ed io allora, giovane sposa, piansi

perché era costosa e avevo già altre insigni enciclopedie in casa, Il grande dizionario enciclopedico della Utet

(XII volumi più la Cronologia universale, più sette Appendici) e, sempre della

Utet l’Enciclopedia universale dell’Arte

(XVI volumi). Però nel tempo ho ben apprezzato l’enciclopedia The American… in

quanto di agile consultazionee forse più dinamica delle mie.

Da sola io mio

sono regalata solo la Biblioteca Romantica

di Mondadori e I Nobel della Utet.

Quanto alla

Biblioteca Romantica trovo nell’ultima pagina di Guerra e Pace un nota

dell'editore Arnoldo Mondadori. Questi precisa che nella Nota di seguito alla

Certosa di Parma, primo volume della Biblioteca, pubblicato nel 1931, venivano

illustrati i criteri della scelta dei testi e delle traduzioni. La Nota

era di Giulio Antonio Borgese e conteneva il progetto d’insieme della

collana. Alcuni autori (pochi9 non venero poi pubblicati e Guerra e Pace e il

Don Chisciotte previsti in un vlume furono pubblicati in due: queste le sole

modifiche rispetto al progetto iniziale. La ristampa avvenne nel 1970. Acquisii

la collana grazie alla segnalazione sulla rivista Grazia cui mi abbonava zia

Pina e ne fui oltre modo lieta anche perché i libri erano accompagnati dagli

Ex-librise ne allego la riproduzione di uno intestato a Marisa Ferrero, mio

nome in famiglia e cognome da sposata, mentre poi per i miei scritti ho sempre

adottato il nome di battesimo e il cognome d’origine: Maria Luisa Bressani (mi

sembrava più in linea con i

miei studi pregressi e notate l’eleganza di questo ex-libris

come la carta avariata delle pubblicazioni che portavano sempre in apertura una

foto

dell'autore.

Ho anche un

biglietto da visita di un libraio, Bardini Libri, che l’autunno passato

esponeva in Galleria Mazzini I classici italiani, latini, greci e della scienza