INDICE

1)

Locandina per la

presentazione del libro alla Libreria Ubik a Trieste

2)

Power point su

copertina a prima pagina del libro

3)

Articolo sul Giornale

di Maria Luisa Bressani – Giorno Ricordo 2010

4)

Elio Varutti, presente

alla Ubik, blogspot 9 giugno 2017

Esodo e Giorno del

Ricordo con cronaca fedele

delle parole del prof. Benelli

Alla “mia” Trieste e ai

profughi giuliano-dalmati è uno dei miei ultimi libri, ma tanto caro al mio

cuore perché sono nata a Trieste. E’ una raccolta di articoli usciti su il

Giornale, pagine di Genova con la direzione di Massimiliano Lussana, per il

Giorno del Ricordo 2005/2013.

Riguardo

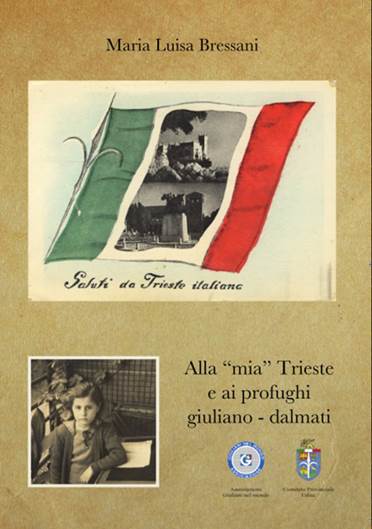

alla copertina e alla prima pagina del libro-raccolta di articoli e che però

comprende anche una parte centrale di articoli su momenti nodali della Storia

del Novecento come la caduta del muro di Berlino o Tienanmen (eventi di

libertà) desidero precisare poche cose.

In

copertina due loghi di due Associazioni che molto mi hanno onorato su proposta

di Bruna Zuccolin (triestina e presidente

dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Comitato provinciale di

Udine) e dei Giuliani nel mondo con presidente Bruno Locchi e direttore

Fabio Ziberna.

Sopra

la cartolina che conservo dal ritorno di Trieste all’Italia; quindi la prima

pagina con righe in rosso che non sono solo una sottolineatura del testo ma che

nel mio immaginario si legano alla frase che sentii a Trieste: “quando la vite vergine rosseggia

sul bianco Carso è il sangue dei nostri martiri”. Questo libro gronda sangue

per il martirio di tanti italiani.

Sempre

in copertina una foto di me bambina a cinque anni, sul terrazzino di via dello

Scoglio a Trieste e di fianco il titolo del libro come una dedica alla mia

città natale, però per me un po’ città del mito perché in fondo poco la

conosco.

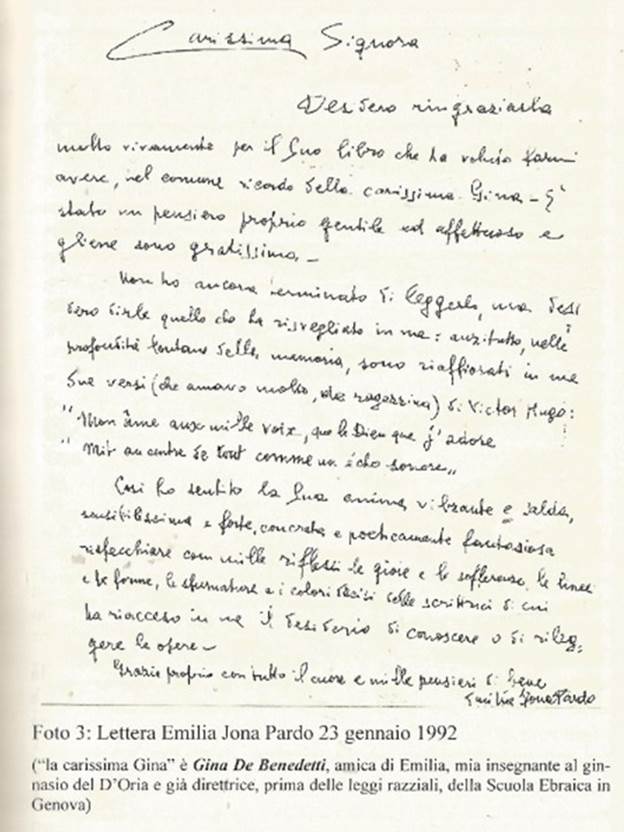

Questa lettera mi è così cara perché Emilia con la sua similitudine

all’anima dalle mille voci mi ha fatto venire in mente il canto degli uccelli

al mattino o alla sera tutti insieme come la prima volta che li ascoltai: ed è

stato a Trieste in Via dell’Acquedotto. Sono proprio le prime sensazioni o

immagini che da bambini memorizziamo e ci accompagnano tutta la vita, in questo

caso con un senso buono, di armonia.

Inserisco ora l’articolo della nostalgia

per la mia Trieste, un po’ città del mito perché vi ho vissuto solo dai quattro

ai sei anni e a metà della prima elementare nel 1948 siamo venuti a Genova. E

il libro è stato concepito proprio per aver occasione di dover tornare a

Trieste come è stato per la presentazione alla Libreria Ubik.

Raro privilegio da giornalista poter scrivere di ciò che ci è

più caro: per me è stato questo articolo.

2010

- VI Giorno del Ricordo - il Giornale 9

febbraio

Una “genovese” (= Maria Luisa Bressani) racconta: la mia Trieste che non c’è più…il gusto della cioccolata, il sapore inebriante della bora, la birreria sotto casa…

Sono nata a Trieste, ma vi ho vissuto

solo due anni, dal 1946 al ‘48, dal ritorno dalla prigionia africana a Saida di

papà fino ad inizio della mia prima elementare.

“Fortunata

lei che è nata in una città tornata all’Italia”, disse una volta il fiumano Fulvio Mohoratz presidente ANVGD. Nel tempo Trieste è diventata la

città di un mio “mito”. Mi spiego. Allora gustai la cioccolata

simile alla nutella che i soldati americani nel dopoguerra davano a me come ad

altri bimbi quando ci recavamo a Barcola per i bagni estivi. Da allora per me

l’America ha gusto buono di cioccolata al di là delle sue bandiere bruciate,

calpestate in altri Paesi. Per me, studiando, è rimasta il rifugio dei Padri

Pellegrini e madre di democrazia.

Per non andar fuori tema: allora Trieste

è stato il luogo dove mia madre dava un piatto di minestra ad un povero che

bussava da noi. Quanti i poveri nella città di frontiera?

Da allora per me è città-simbolo di

tolleranza con le sue tante chiese di culti diversi: San Spiridione

Serbo-Ortodossa, S. Nicolò Greco-Ortodossa, la Neogotica Evangelica Augustana,

S. Michele Anglicana, la Sinagoga di S. Francesco E oltre alla città vecchia,

ebraica, ha la dolente Risiera S. Sabba, un tempio dove pregare per il futuro.

La dominano la Cattedrale e il Castello

di San Giusto martire, per la sua festa coperto di vite rossa. Nel bianco Carso

quando la vite vergine rosseggia si dice: “E’ il sangue dei nostri martiri”. La

domina il Santuario del Grisa dove ho trovato un dépliant con il testamento

dell’Arcivescovo Antonio Santin, testimone

di due guerre mondiali: “Ho assistito allo strazio della mia povera terra e

delle nostre buone popolazioni. Le foibe sono calvari con il vertice

sprofondato nelle viscere della terra... Quello che tutti ci unisce e ci fa

ricchi è l’amore.”.

Tre ricordi importanti questi, ma

Trieste ne ha per me di legati alla bora, al suo mare, alla sua luce. Il vento

che soffia forte mi vivifica: il ricordo si lega a quando il nonno, un

salutista, ci portava in giro nelle giornate di bora e per attraversare le strade

facevamo “catena” con gli altri: per mano perché “insieme si può”. Il vento per

me ha il senso di libertà, si associa a solidarietà, anche ad indipendenza.

Questo perché allora, pur così piccola quando mi mandavano sotto casa a

comprare la birra alla spina, capii cosa vuol dire avere un compito proprio da

svolgere: mi sentivo importante! Abitavamo in via dello Scoglio, una stradina

periferica che si affacciava sulla Birreria Dreher, a due passi da via

dell’Acquedotto dove vivevano nonno e zii. Oggi si chiama via XX Settembre, un

tempo strada del passeggio oggi invasa da auto in sosta. Alla birreria Dreher,

di festa, i triestini si riunivano sulle panche per un panino e un bicchiere

sotto certi stupendi affreschi “ubriaconi”. Di festa con pochi soldi erano

tutti fuori: splendida socialità! Oggi la Birreria è un Centro Commerciale

uguale a tutti.

Trieste allora non era solo questa

festa: quando per il 4 novembre i miei esponevano il Tricolore, con un

fazzoletto bianco cucito sopra lo stemma sabaudo, scendevano gli slavi dal

Carso a tirarci pietre ai vetri. Una volta un donnone slavo quando mia madre in

bicicletta incuneando la ruota nelle rotaie del tram cadde, le gridò: “Crodiga

di un’italiana” che sta per la cotenna del maiale. Nel ’48 papà decise di portarci

a Genova, più tranquilla e con il mare.

Inverno 1948: sul treno del nostro esodo

mio fratello Ferruccio cantava a fior

di labbra “No ghe esisti un altro

paradiso più splendido de ti, Trieste mia”. Un suo compagno, quando ci

furono le proteste del 5/6 novembre 1953 e migliaia di triestini scesero in

piazza contro il piano anglo-americano che voleva fare della città una base

navale, fu tra i giovani uccisi nella sparatoria. Poi con gli zii, a Trieste, i

miei ne parlavano sottovoce per non farci sapere.

Eravamo tornati ogni anno come in

pellegrinaggio, e alla vigilia del 4 novembre ‘54, ritorno di Trieste

all’Italia, nell’unica stanza d’albergo dove dormimmo tutti e quattro, mio

padre andò avanti e indietro tutta la notte. Il giorno dopo i bersaglieri in corsa tra la folla

scaldavano come il sole. E quel 5% di sloveni che temevano ripercussioni simili

a ciò che loro avevano fatto, dovettero ricredersi: non gli fu torto un

capello.

Ancora una cosa: se penso alla bellezza,

vedo il Castello di Miramare di Massimiliano e Carlotta D’Asburgo sotto

cui andavamo a fare il bagno. Racconta “La fanciulla di Giralba”, leggenda

trentina, che se una donna muore nel partorire saprà il destino del figlio: a

dirglielo compare un pesce con una pergamena dove campeggia quel Castello del

dolore. Mi sembra di risentire recenti parole di monsignor Ravasi al Ducale: nell’Apocalisse, Gerusalemme, la sposa

dell’Agnello, cieca, incinta, incatenata davanti alla città del Male, è la

spina di luce del Bene. La mia Trieste che ha sofferto (i 40 giorni di

occupazione titina quando un Comunicato Alleato denunciò: “Da Trieste sono

scomparsi 2260 italiani”, i 1200 esuli per lavoro in Australia ai primi del ‘54

con la Castel Verde) è quella spina luminosa.

Per lungo tempo a Genova o altrove, mi

sentii sradicata, straniera. Ad una partita della triestina ad un goal si alzò

il grido: “Titini, slavi!” Da allora accompagnai mio padre allo stadio per un

patto: ogni volta mi regalava un libro e leggevo, finché un giorno a 18 anni,

alla fine della partita vidi un ragazzo indicarmi alla fidanzata con un “ha

letto tutto il tempo”. Arrossii e mi trovai anch’io il fidanzato con cui uscire

ed esser dispensata dalla partita.

Ho scoperto il 9 giugno, a Bobbio

mentre ero al pronto soccorso per una visita banale e dovevo passare il tempo

in attesa di essere chiamata – quindi per caso e ben dopo la presentazione,

piacevolissima sorpresa!- che Elio

Varutti di Udine, evidentemente presente

alla libreria Ubik ha scritto 11 pagine di attenta cronaca di quanto vi è stato

detto e allego il suo scritto (ringraziandolo mentalmente di cuore)

Elio Varutti sul

suo blog (blogspot.com) il 9 giugno 2017

Esodo

e Giorno del Ricordo, un libro di

Maria Luisa Bressani

Esodo

e Giorno del Ricordo, un libro di

Maria Luisa Bressani

Fin dalle prime

righe di questo volume fa una bella mostra una cartolina di Trieste italiana,

riprodotta pure in copertina.

Trieste, Libreria Ubik,

presentazione del libro di Maria Luisa Bressani, al microfono; è il 24 maggio

2017

L’autrice custodisce il cimelio sin dal 26 ottobre 1954, quando Trieste

viene riannessa all’Italia, dopo la fallimentare esperienza del Territorio

Libero di Trieste (1945-1954). E,

riguardo a quella data, aggiunge questa nota personale e familiare: «quando con i miei genitori e mio

fratello Ferruccio, arrivati da Genova, in piazza dell’Unità attendemmo le navi italiane».

Già così si capisce che è un volume

sull’esodo giuliano dalmata, scritto dalla viva voce di una che l’esodo della

sua famiglia fino a Genova l’ha vissuto quotidianamente, essendo nata a Trieste

nel 1942. Il testo è miscellaneo. È un insieme di tanti racconti, tante

testimonianze. Raccoglie vari articoli che la giornalista Maria Luisa Bressani ha scritto su «Il Giornale», «Il

Cittadino», «La Trebbia», «Corriere Mercantile», «Il Giorno» ed altri giornali.

Da destra Bruna Zuccolin, Fabio Ziberna,

Direttore dei Giuliani nel Mondo, Dario Locchi, Presidente dei Giuliani nel

Mondo.

Bressani è poi autrice di vari

libri, vincendo alcuni premi letterari. Salta subito agli occhi la tecnica

espositiva usata per questa produzione. Non c’è solo il racconto della fuga

dalle terre perse e tutto quello che si è (o non si è) raccontato in famiglia.

Qui ci sono delle inusuali riflessioni sul rapporto tra la Shoah e l’esodo degli italiani

dall’Istria, Fiume e Dalmazia.

L’autrice chiosa e commenta i suoi

articoli pubblicati sulla stampa nazionale. Aggiunge poi degli inediti. Molti

di questi pezzi sono scritti col cuore. Il lettore precisino noterà alcune

ripetizioni e dei concetti esposti poche pagine addietro, ma lo scrive la

Bressani stessa che non ha voluto modificare o tagliare certe parti dei testi

pubblicati. Molti originali interventi sono sulla data del Giorno del

Ricordo,

nata per legge dal 2004, ma attiva in molte parti d’Italia già da qualche tempo

prima.

L’autrice compie numerose incursioni

cronachistiche nei fatti e scrittori del Novecento e anche in quelli del Terzo

Millennio: Piazza Tienanmen, terrorismo islamico, Giampaolo Pansa, papa

Wojtyla. Ma non scorda di rintuzzare i bolsi negazionisti degli eccidi nelle

foibe.

Maria Luisa Bressani

Il volume è corredato da una serie

di fotografie dell’epoca e di qualche ritaglio di giornale. Contiene paragrafi

stampati a colore rosso (per evidenziare e per dare maggio risalto).

Come mai la famiglia Bressani va

via da Trieste? È uno strano esodo avvenuto in treno nel 1948 da Via dello

Scoglio. Il motivo è che il clima cittadino, nel dopoguerra, non era dei più

favorevoli. Ecco qualche brano (tratto da pag. 10) per capire meglio la

situazione.

«Trieste allora non era solo questa

festa [della birreria Dreher]: quando per il 4 novembre i miei esponevano il

Tricolore, con un fazzoletto bianco cucito sopra lo stemma sabaudo, scendevano

gli slavi dal Carso a tirarci pietre ai vetri. Una volta un donnone slavo

quando mia madre in bicicletta incuneando la ruota nelle rotaie del tram cadde,

le gridò: “Crodiga de un’italiana!” che sta per la cotenna del maiale».

Durante l’esodo il fratello della

Bressani, Ferruccio cantava a fior di labbra: «No ghe esisti un altro paradiso

più splendido de ti, Trieste mia».

Il volume gode del patrocinio dell’Associazione

Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Comitato Provinciale di Udine e

dell’Associazione Giuliani nel Mondo.

L’interessane volume di Maria Luisa

Bressani è stato presentato a Trieste, con una folta partecipazione di pubblico

il giorno di mercoledì 24 maggio 2017,

alle ore 18, presso la libreria Ubik, in Galleria Tergesteo - Piazza della

Borsa 15. Alla presentazione ha parlato Bruna Zuccolin, presidente

dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Comitato provinciale di

Udine.

L’intervento dotto è stato diretto

dal professor Giuseppe Benelli, dell’Università di Genova e presidente

dell’Accademia Lunigianese di Scienze “G.

Capellini” di La Spezia. Erano presenti

anche Fabio Ziberna, Direttore dei Giuliani nel Mondo e Dario Locchi, Presidente

dei Giuliani nel Mondo.

--

Le fotografie sono di proprietà di Fabiana Burco, ove non

altrimenti scritto.

--

Maria Luisa Bressani, Alla

mia Trieste e ai profughi

giuliano-dalmati, Tricase (LE), Youcanprint, 2017, pagg. 174, euro 18, con

fotografie in bianco e nero e a colori.

ISBN 978-88-92642-45-4

La copertina e, sotto, una

pagina del volume

Il segnalibro col logo dell'ANVGD

- Comitato Provinciale di Udine che ha dato il patrocinio alla originale

presentazione nella libreria Ubik di Trieste

Ecco l'interessante e lungo intervento di presentazione

del professsor Giuseppe Benelli.

La cartolina della copertina col

tricolore, con due vedute di Trieste e sotto la scritta «Saluti da Trieste

italiana», ricorda il 26 ottobre 1954, quando le truppe italiane entrarono a

Trieste. È una data importante perché segna per l’Italia la fine della seconda

guerra mondiale, nove anni dopo che si era conclusa sui campi di battaglia. In

quel giorno il generale Winterton sale sulla nave da guerra su cui si era già

imbarcato l’ultimo contingente di truppe inglesi, mentre il generale Edmondo De

Renzi entra nella città. Trieste esce così definitivamente dalla guerra. «Eravamo tornati ogni anno

come in pellegrinaggio – scrive Maria Luisa Bressani - e alla vigilia del 4

novembre ‘54, ritorno di Trieste all’Italia, nell’unica stanza d’albergo dove

dormimmo tutti e quattro, mio padre andò avanti e indietro tutta la notte. Il

giorno dopo i bersaglieri in corsa tra la folla scaldavano come il sole. E quel

5% di sloveni che temevano ripercussioni simili a ciò che loro avevano fatto,

dovettero ricredersi: non gli fu torto un capello».

Poche città italiane, tra la metà dell’Ottocento e la metà del

secolo successivo, hanno sviluppato una civiltà della portata di quella di

Trieste. Questo luogo di confine, abitato in parte da italiani e in parte da

popolazioni affluite da varie parti del nostro continente, ha espresso opere

poetiche, letterarie, artistiche di eccezionale qualità. Per l’autrice Trieste

è «città-simbolo di tolleranza con le sue tante chiese di culti diversi: San Spiridione

Serbo-Ortodossa, S. Nicolò Greco- Ortodossa, la Neogotica Evangelica Augustana,

S. Michele Anglicana, la Sinagoga di S. Francesco. E oltre alla città vecchia,

ebraica, ha la dolente Risiera S. Sabba, un tempio dove pregare per il futuro.

La dominano la Cattedrale e il Castello di San Giusto martire, per la sua festa

coperto di vite rossa. Nel bianco Carso quando la vite vergine rosseggia si

dice: “È il sangue dei nostri martiri”. La domina il Santuario del Grisa dove

ho trovato un dépliant con il testamento dell’Arcivescovo Antonio Santin,

testimone di due guerre mondiali: “Ho assistito allo strazio della mia povera

terra e delle nostre buone popolazioni. Le foibe sono calvari con il vertice

sprofondato nelle viscere della terra... Quello che tutti ci unisce e ci fa

ricchi è l’amore”».

La catena della memoria è la trama che

consente all’uomo identità e progettualità. La memoria è ricordo, un ri-accordo

che dalla dispersione genera unità, e nell’unità rintraccia quell’identità che

per la ragione occidentale definisce la storia nazionale. Condizione che

obbliga a fare i conti col passato, a riparare ai torti subiti dalle vittime, a

onorare la loro memoria e organizzarne la commemorazione. Dopo quel 1954,

quando la vicenda triestina è di fatto conclusa, su tutta la complessa e

delicata questione del confine nord-orientale cala il silenzio generalizzato.

Trieste e i giuliani non servono al confronto politico interno e neppure a

quello internazionale. Tuttavia la storia nazionale è da tempo il campo di battaglia

più affollato nelle polemiche culturali italiane, almeno a partire dal

dibattito sull’eredità di Renzo De Felice, quando il termine «revisionista»

diventa di volta in volta una bandiera da sventolare o un’accusa da cui

difendersi. Ma non si sono solo incrociate le armi: anzi in parallelo con una

guerra combattuta tra libri, prese di posizioni pubbliche e qualche anatema, il

modo di scrivere storia è cambiato molto, si è allargato, ha investito altri

campi che tradizionalmente venivano ignorati. Nasce l’esigenza di giungere una

storia condivisa del passato, nella consapevolezza che «condividere» non

significa né assolvere, né confondere i progetti e i valori per i quali nel

1940-45 si era combattuto. La storia è per sua natura revisionista, sia perché

ha il dovere di verificare la veridicità dei fatti, sottraendoli alla versione

dei vincitori, sia perché deve prendere posizione pubblica contro l’invadenza

della politica.

***

Maria Luisa Bressani, nata

a Trieste, ha preso la Maturità al Liceo classico D’Oria di

Genova. Laurea con 110 e lode, medaglia d'argento e «proposta di

richiesta del diritto di pubblicazione della tesi» sull’Aristeia omerica e

virgiliana da parte del relatore, l’insigne grecista Enrico Turolla. Diplomata con il massimo

dei voti alla Scuola Superiore delle Comunicazioni Sociali

dell’Università Cattolica di Milano e diplomata, sempre con il massimo dei

voti, alla Scuola di Specializzazione in Giornalismo della stessa università. Ha lavorato per «il Giornale»,

«Il Cittadino», «La Trebbia», «Corriere Mercantile», «Il Giorno» (pagine della

cultura), il «Settimanale cattolico» diocesano di Genova. Ha scritto diversi saggi per

«Archivum Bobiense», rivista prestigiosa fondata da Michele Tosi. Poi

sotto la direzione di Flavio Nuvolone, docente di Patristica a Friburgo, ha

collaborato con diversi saggi da I mulini di Valtrebbia a Forni e pane, e studi

su artisti tra cui Italo Londei e Alberto Nobile, che allestì

il primo Museo dell’Abbazia di Bobbio con Gianluigi Olmi ed Enrico

Mandelli.

I libri pubblicati: Begonza («ovvero della donna due volte gonza», con etimologia da lei

inventata); Scrivere o ricamare: scrittrici italiane del Novecento; Lettere d'amore e di guerra,

libro tratto dalle mille lettere dei genitori. Nel 2015 Nel tempo,

raccolta di racconti

con riflessioni su alcuni temi cari all’autrice. Dal «perché credere»

all’indagine sulla condizione femminile, al dramma dell’aborto e al valore

intangibile della vita, dalla ribellione della giovinezza al mistero dell’arte,

allo splendore del mondo su cui camminiamo, fino al dramma della Giustizia che

prima ti condanna a morte civile e poi ti riabilita perché «il fatto non

sussiste». Tra i tanti premi ricordiamo

il Candoni-TeatroOrazero, Sìlarus, Bontempelli, Scrittori per la scuola, Premio

Pieve di Santo Stefano e il premio UCSI

Liguria per il Giubileo 2000 (articolo su San Colombano comparso sul «Giorno»). Sposata da più di 50 anni, ha tre figli e sei

nipoti.

Ho conosciuto Maria Luisa Bressani nel

2006 in occasione dell’uscita del suo libro, Lettere d’amore e di guerra. L’epistolario dell’ufficiale Edgardo

Bressani all’amata Ida, con la battaglia di Tunisia e la prigionia a Saida

(1934-1945), Lint editoriale, San Dorligo della Valle (Trieste). La storia d’amore tra Edgardo Bressani e Ida Ragaglia, i

protagonisti di questo libro tratto dalle lettere raccolte e spiegate dalla

figlia Maria Luisa. Un’appassionante “microstoria” familiare, segnata

dall’esperienza della prigionia in un campo francese in Algeria, che

restituisce in uno stile immediato, giornalistico, l’umanità e il vissuto di un

paese in guerra. Forte autenticità,

ricostruzione obiettiva, debito affettuoso. È suo padre che l’ha spinta

involontariamente a fare la giornalista; un uomo coinvolto ingiustamente in un

processo, ma assolto perché innocente e perché il fatto non sussiste. «Il mio

giornalismo – scrive Maria Luisa Bressani – è nato da una questione di mala

giustizia (in un primo tempo) e per tenere la penna pulita, per non fare come

quei tre giornalisti dei quaranta articoli in prima pagina e della notizia

d’assoluzione all’interno in poche righe».

***

In questo libro Alla “mia” Trieste e

ai profughi giuliano – dalmati Maria Luisa Bressani racconta di vite negate, speranze sconvolte, sentimenti calpestati, scampoli di

vita e di morte, che per pudore l’esule arrivato dall’Istria, dalla Dalmazia,

da Fiume chiude nel dolore. In questo modo una pesante coltre di omertà si

distendeva sopra le sconvenienti ragioni degli sconfitti. L’esule dei paesi

comunisti non è mai stato troppo gradito e le sue scelte giudicate con

sospetto. Il partito comunista jugoslavo era impegnato a cacciare con «pressioni

di ogni tipo» gli italiani dalle loro case, dal loro lavoro, dalle loro terre.

Tra le pressioni di ogni tipo ci furono il terrore e il massacro: una pulizia

etnica. A migliaia gli italiani, senza nessun processo, senza nessuna accusa,

se non quella di essere italiani, venivano prelevati di notte, fatti salire sui

camion e infoibati o annegati. Non si saprà mai quanti furono ammazzati. A

decine di migliaia: una stima approssimativa è stata fatta sulla base del peso

dei cadaveri che venivano recuperati dalle foibe; nulla si sa degli annegati.

E poi gli esuli che lasciarono tutto,

pur di rimanere italiani e vivi. Per avere la dimensione dell’esodo, prima

della seconda guerra mondiale in Istria gli italiani erano dall’80 al 95%, in

Dalmazia Zara era italiana al 95% e a Spalato e Ragusa vivevano floride

“colonie” di italiani discendenti dai veneti che le abitavano dai tempi della

Repubblica Marinara. Accolti in Italia con disprezzo, perché solo dei ladri,

assassini, malfattori fascisti potevano decidere di abbandonare il paradiso

comunista jugoslavo. Il treno che doveva trasportare gli esuli giù verso le

Marche e le Puglie, dai ferrovieri comunisti non fu lasciato sostare alla

stazione di Bologna per fare rifornimento d’acqua e di latte da dare ai

bambini. A quel tempo, Togliatti aveva fatto affiggere questo manifesto a sua

firma: «Lavoratori di Trieste, il vostro dovere è accogliere le truppe di Tito

come liberatrici e collaborare con esse nel modo più stretto». Per esempio,

sostenendo, come voleva “il Migliore”, che il confine italiano fosse

sull’Isonzo, lasciando a Tito Trieste e la Venezia Giulia.

Nel marzo 2004 viene istituita la

«Giornata del ricordo» per celebrare la memoria dei trucidati nelle foibe e di

coloro che patirono l’esilio dalle terre istriane, dalmate, giuliane. Ci sono

voluti sessant’anni per incominciare a restituire un po’ di verità alla storia

e chiedere scusa alle migliaia di italiani dimenticati, offesi, umiliati,

massacrati soltanto perché volevano rimanere italiani. Nei suoi articoli per le

Giornate del Ricordo Maria Luisa Bressani ospita solo testimoni del tempo.

Contro ogni barbarie riporta voci autorevoli su cosa conclude una guerra, su

scempi diplomatici riguardo le migrazioni, sui tanti perché di una memoria

negata. Scrive nell’articolo L ’Odissea dimenticata.

Mezzo secolo di colpevole silenzio: «Tra il ’45 e il ’46 i comunisti slavi uccisero oltre diecimila

persone, ma nessuno ne parlò. Sono trecentocinquantamila i profughi

giuliano-dalmati che abbandonarono terra e case, affrontando la povertà per non

rinunciare ad essere italiani. L’esodo ebbe due fasi: la prima dopo l’8

settembre 1943 per sfuggire all’emergenza degli infoibamenti, la seconda nel

dopoguerra e in conseguenza del Trattato di Pace del ’47: gli esuli furono più

del 60% degli abitanti di quella che era stata la Venezia Giulia e che

comprendeva Gorizia, Trieste, Pola, Zara».

Giulio Vignoli, titolare all’Università

di Genova della cattedra di Diritto delle Comunità europee, scrive in Gli

italiani dimenticati (Giuffré, Milano, 2000): «In Istria nel biennio 45/46

scomparvero più di diecimila persone e di esse non fu più trovata traccia

tranne i cadaveri di alcune centinaia ricuperati dalle foibe. Di questo

genocidio, di questa barbarie, delle torture e delle efferatezze compiute ben

poco si seppe e si sa in Italia. La Sinistra, che tanta voce in capitolo e

tanto controllo dell’informazione ebbe ed ha in Italia, evitò di citare delitti

compiuti da forze politiche ad essa ideologicamente affini...». Da ricordare ancora

l’esodo silenzioso da Trieste, conseguenza del terrore dei quaranta giorni di

occupazione titina e del clima conflittuale creatosi con gli slavi fatti

infiltrare nel territorio. «Poi la marginalità della città nel tessuto

industriale italiano durante gli 11 anni di Territorio Libero, ma in regime di

amministrazione straniera, che spinse tanti triestini a cercar lavoro altrove.

In 2.100 emigrarono in Australia con il piroscafo Castel Verde nella primavera

‘54 quando ancora Trieste non era tornata italiana».

L’autrice descrive Zara. perla d’italianità, capoluogo

storico della Dalmazia e unica città dalmata annessa al Regno d’Italia dopo la

prima guerra mondiale. «Zara della storia romana, veneta e italiana, ebbe sei

Accademie, la prima, degli Animosi, fondata nel 1562 e l’ultima, L’Economica-Agraria,

nel 1793; ebbe la Biblioteca Paravia con 66.571 volumi e l’Archivio di Stato

con 18.887 volumi. A Zara, dal 1912 al 1945 era attiva una sezione della Società

Dante Alighieri che è stata ricostituita nel 1995».

Viene bombardata pesantemente dagli angloamericani, sulla falsa

indicazione dei titini di obbiettivi militari, per distruggere l’unico centro

rimasto a maggioranza italiana. «Subì 60 incursioni aeree per cui già nel ’42

la parte storica della città era in macerie, come è documentato in Vennero

dal cielo, 185 fotografie di Zara distrutta, 1943-44, a cura di Oddone

Talpo e Sergio Brcic. In Dalmazia. Una cronaca per la storia

'1943-44) (Roma, 1994) Talpo ha raccolto le testimonianze delle efferatezze

dei partigiani slavo-comunisti dopo l’ingresso in città il 31 ottobre 1944 e la

mattanza di 372 persone, nominativamente ricordate: ricordare non è per

rinfocolare odi o riacuire dolore di chi non ha smesso di piangere i propri

morti, ma per riprendere in futuro il passato di civile convivenza».

Famose le sue distillerie. «Bisogna far

giustizia - commenta Riccardo Vlahov la cui famiglia prima della guerra aveva

la fabbrica dell’Amaro Zara e cento operai -. Far giustizia su silenzio

e omertà di menzogne riguardo l’esodo, perché un establishment politico

consegnò una città e una popolazione italiana ad una terra straniera. Nella

nostra famiglia eravamo antifascisti e lo mettevamo in pratica nelle

assunzioni degli operai aggirando filtri imposti dal regime, ma ciò non servì

a proteggere mio padre Ramiro. Per potersene andare libero con la famiglia nel

’44 gli fu estorta la donazione delle macerie dalla fabbrica. Il nostro amaro

era forte e secco, con poteri medicinali, e la ricetta era stata consegnata al

mio bisnonno dal monastero per cui era fornitore di droghe speziali. Ho una

foto del 1920 in cui se ne vede la pubblicità su una casa di New York».

Stefano Zecchi, filosofo e romanziere, pubblica nel 2010 Quando

ci batteva forte il cuore (Mondadori), libro che ci ricorda le

ripercussioni della tragedia dell’esodo e ci narra un’«italiana universalità».

«Zecchi, - scrive l’autrice - nato a Pola, fu abbandonato dalla madre entrata

nella lotta clandestina dopo la Pace di Parigi, 10 febbraio 1947, che consegnò

l’Istria alla Jugoslavia. Da un volantino del tempo: “Una banda criminale di

malviventi, appartenente ad un CLN clandestino con sede a Pola, sta svolgendo

attività di spionaggio e sabotaggio contro il potere popolare e la nuova

Jugoslavia”. Tra i ricercati anche la sua mamma, la maestra Nives Parenti.

Fu allora che il padre, artigiano di calzature, fuggì con lui per raggiungere

l’Italia. Scrive Zecchi: “Come tanti bambini del mio tempo e della mia terra ho

conosciuto presto la crudeltà del mondo e la generosità di pochi. Mia madre è

stata trucidata, l’hanno trovata in una foiba con i polsi stretti dal fil di

ferro, legata insieme ad altri sette sventurati...Non so neppure dove è

sepolta”». Zecchi, dopo la morte del padre, tornò a Pirano da don Egidio,

il sacerdote che li aveva aiutati nella fuga a Trieste. «Da lui ebbe una

lettera, lasciata dal padre per Nives, che non aveva potuto consegnarle. Una

gran lettera d’amore. Zecchi non perdonò mai la mamma di averlo lasciato scegliendo

la clandestinità. Al sacerdote che ne elogia il coraggio e l’amore dei genitori

risponde e sembra Piccolo Mondo Antico: “Discutevano in continuazione,

litigavano e sempre per la politica”. Don Egidio: “La politica li ha divisi,

sono stati sfortunati, li ha separati prima la guerra, poi la pace”».

Con grande coinvolgimento emotivo Maria Luisa Bressani entra

nell’animo degli intervistati, li fa parlare di cose lontane e pur così

tremendamente vicine. Il cuore dell’esule continua ad essere segnato dal dolore

dei campi di accoglienza, fatti di sguardi mesti, occhi lacrimosi, voci

balbettanti. Ciò che le testimonianze propongono con la forza amara

dell’esperienza vissuta sono raccontate con estrema delicatezza e sofferenza

condivisa. Nelle loro partenze non c’era la prospettiva di un cambiamento o la

ricerca di un nuovo inizio, ma la consapevolezza di un andarsene senza ritorno

e della rottura di una tradizione. Anna Maria Crasti, esule da Orsera, conclude

la sua testimonianza nel 2013 su Anita Quarantotto, martire di Vergarolla: «Hai

rimpianti? Sono passati sessantasei anni, eppure per noi Istriani, Fiumani,

Dalmati non è cambiato quasi nulla. Spesso siamo considerati sempre e comunque

fascisti... troppo (inutilmente italiani). Chiediamo solidarietà, non compassione.

Chiediamo di non dire Vrsar (Orsera) - Porec (Parenzo) - Rijeka (Fiume) - Zadar

(Zara), ma di chiamarle come le hanno chiamata sempre non solo i Veneziani, ma

gli Austriaci (Impero Asburgico), i Francesi (Napoleone) e tutti quelli che ci

hanno difeso o dominato perché quello da sempre era il loro nome. Chiediamo

troppo che alcune associazioni della Resistenza non definiscano “la

commemorazione dei caduti delle foibe una pericolosa attività di agitazione

revanscista?”. È troppo se chiediamo che un morto nelle foibe, istriano e

quindi italiano, sia considerato uguale ad un morto in un lager nazista? Il

dolore di un’istriana, madre, moglie, figlia d’infoibato non è eguale a quello

di una madre, moglie, figlia di un ebreo, zingaro, prete, omosessuale comunista...

morti in un lager nazista?». Sono i destini incrociati di una esperienza

tragica, dove la guerra prosegue dentro la pace, e rispetto alla quale la

storia ha ancora tanto da scrivere.

Maria Luisa Bressani annota: «Amo il libro che ha storia, memoria

e un po’ di sé per chi legge. Per lui - il lettore-amico! - finisco con un po’

di me». Nata a Trieste, dove vi ha vissuto solo due anni, dal 1946 al ‘48, ha

struggenti ricordi legati alla bora, al suo mare, alla sua luce. «Il vento che

soffia forte mi vivifica: il ricordo si lega a quando il nonno, un salutista,

ci portava in giro nelle giornate di bora e per attraversare le strade facevamo

“catena” con gli altri: per mano perché “insieme si può”. Il vento per me ha il

senso di libertà, si associa a solidarietà, anche ad indipendenza».

Un cimelio da una

casa di esuli fiumani; bandierina ricordo del 26 ottobre 1954 a Trieste.

Collezione E. Conighi, Ferrara