INDICE

1)

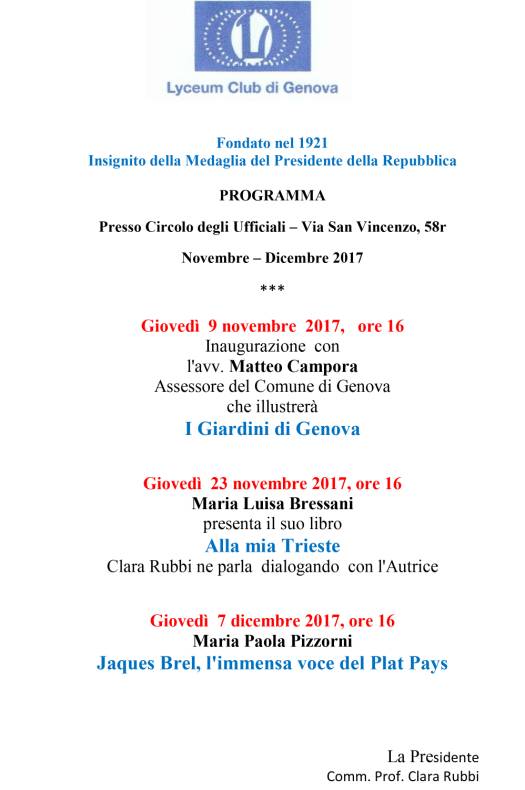

Invito a

presentare al Lyceum

2)

I 90 anni del

Lyceum a Genova

3)

Locandina

Circolo Ufficiali per presentazione

4)

Power point

con 29 diapositive

5)

Spiegazione di

alcune diapositive

Per la presentazione di Genova, su invito del Lyceum e presso il

Circolo Ufficiali, ho pensato di proiettare qualche immagine di Trieste, Zara e

della mia famiglia (le eccellenze, diciamo così).

E per presentare il Lyceum del cui invito mi sono sentita molto

onorata tanto più che Vincenzo Longo, marito della attuale presidente Clara

Rubbi, fu mio correlatore alla mia tesi di laurea con il prof. Enrico Turolla,

allego un piccolo articolo per i suoi 90 anni a Genova, scritto per il

Settimanale diocesano.

I 90 del Lyceum a Genova

Festa grande per

i 90 anni del Lyceum genovese. Sarà presente l'olandese Eltje T. Brill-Meijer,

presidente internazionale. Clara Rubbi che dal '97 presiede il Club di

Genova ricorda

con humour una frase di Cerofolini: "Regni sono per la durata le vostre

presidenze!"

Il primo Lyceum

nacque, con carattere apolitico e internazionale, a Londra nel 1903 ad opera

della scrittrice-giornalista Constance Smedeley. Il nome si riferisce al greco

Lykaion, luogo del tempio di Apollo ad Atene riservato alla conoscenza delle

Arti: Letteratura, Pittura. Musica. Oggi i Club italiani sono a Firenze,

Cremona, Napoli, Catania, cui si può aggiungere Lugano, in quanto italofono.

Nel mondo sono

arrivati anche a più di una cinquantina.

A Genova il Lyceum

fu inaugurato, sotto il patronato di Mafalda di Savoia, il 28 febbraio 1921 nel

Salone della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche con un discorso di

Lauretta Renzi, consorte del noto filosofo.

Prima presidente

Bice Scribanti Ravizza fino al 1952, poi Jole Ghersi già presidente

ell'Istituto Laura Di Negro Spinola, quindi per vent'anni Minnie Alzona.

La scrittrice

era orgogliosa di questa sua attività "creativa" di pubbliche

relazioni e tra i conferenzieri per i 50 anni del Lyceum ricordò: Bassani,

Berto, Bevilacqua, Bo (Carlo), Crovi, Falqui, Gervaso, Goldoni (Luca), Longo

(Giuseppe), Montanelli, Piovene, Prisco, Streheler, Vigorelli, Sgorlon; donne

scrittrici come Lalla Romano, Camilla Salvago Raggi, Beatrice Solinas Donghi,

Elena Bono, Piera Bruno...

"Allora le

socie iscritte erano trecento, alta la quota d'iscrizione per cui potevamo

offrire il viaggio, la cena e l'albergo. Ora le socie sono una sessantina,

tanti gli altri luoghi d'incontro: Berio, Ducale, Fnac, Borsa, però nostro

'blasone' - commenta Rubbi - nessun magistrato o medico o scienziato invitato

mi ha detto no, anzi è lunga la lista

d'attesa".

Ricorda un

momento alto della sua presidenza quando Giovanni Meriana, assessore alla

cultura in Comune, finanziò un Concorso tra Associazioni femminili per

iniziative per la donna. Il Lyceum propose tavole rotonde su "Diritti e

doveri, arte e piaceri". Sul primo tema parlarono Dimitri, Pighetti,

Profumo; Millu sulle donne nella tradizione ebraica, Tassinari nella tradizione

Tuareg, Galeppini su "famiglia e religione". Ci furono conferenze su

"donne e musica" con Marco

Jacovello relatore sulle poche compositrici, su "donne e pittura" con

Anna Merlotti. E il piacere?

Come gusto della

moda portò al Lyceum le ragazze del Deledda e i loro abiti". Per questo

anniversario il Lyceum genovese ha ricevuto da Napolitano una medaglia e il

patrocinio della Regione Liguria.

Tra le sezioni

splendidamente attiva la musicale; dal 1972 Edda Magnaterra guida la filantropia, che ogni

anno organizza una giornata di beneficenza per situazioni di vero disagio.

Dell'affascinante

conoscenza delle Letterature straniere si occupa Silvana Canevelli,

vice-presidente a Genova ed anche presidente nazionale; le mansioni di

segreteria sono affidate al bel nome di Rosa Elisa Giangoia.

Lunga vita

dunque al Lyceum: non è mai stato sopravvivenza di un'arcadia ma ampia e vitale

circolazione d'idee.

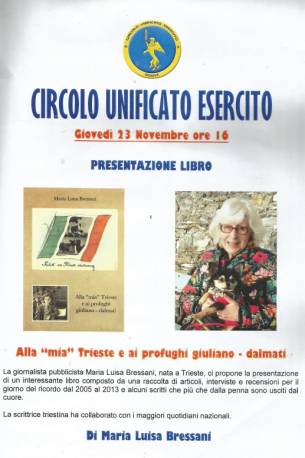

Purtroppo alla presentazione di Alla mia Trieste

essendo mancata il giorno prima la carissima amica Edda Magnaterra il Lyceum

sospese l’incontro che tenni lo stesso non potendo annullare gli inviti e il

Power Point opera del mio nipotino Stefano mi aiutò grandemente in quel momento

tristissimo.

Riuscii a tenere la presentazione grazie alla

disponibilità del T.Colonnello Marco Chiacchierini che dirige il Circolo

Ufficiali dove ora il Lyceum di Genova tiene le sue presentazioni.

Ecco le immagini che presentai in quell’occasione che

riguardano Trieste, Zara ed alcune “eccellenze” della mia famiglia d’origine.

Per aprire il

power point clicca sopra.

Delle

29 diapositive ne voglio illustrare alcune.

Sulla prima diapositiva occorrono due parole di spiegazione: è una delle tre cartoline che acquistai in quei pochi giorni a Trieste, la mia città natale, dove mio padre il 26 ottobre 1954 per il ritorno all’Italia ci aveva portato per quell’occasione di festa di popolo e grande festa italiana. (Nella cartolina, l’unica che ho conservato avendo regalato le altre due quando mi capitò di sentir parlare di Trieste a Genova e in modo che mi entusiasmò ma è cosa che non succede spesso, si vedono il Castello di Miramare e il Monumento dei Caduti presso la Cattedrale di S. Giusto).

La n. 2 che riguarda l’arrivo delle navi a Trieste al Molo Audace, il 26 ottobre 1954, come già era avvenuto nel 1918: folla straripante, io ragazzina di 12 anni c’ero e fu una grandissima emozione.

Il Castello di Miramare è citato in una leggenda trentina da Il Regno dei Fanes di C.F. Wolff “La fanciulla di Giralba” che riguarda origine e leggenda del Lago di Misurina. L’inizio della leggenda riporta una credenza popolare: quando una madre, che partorisce, muore nel giorno in cui dà alla luce la sua creatura, ha modo di sapere cosa le accadrà. Vede infatti un pesce che regge in bocca una pergamena e su questa, che srotolandosi racconta la vita del nascituro, campeggia il Castello di Miramare: è un senjal partenop (un segno di malaugurio). D’altra parte chi abitò quel Castello da Massimiliano d’Asburgo, che lo fece costruire e morì in Messico, al Duca d’Aosta non ebbe buona sorte.

La n.3 –bellissima!- dove alla partenza delle truppe alleate in treno l’americano James solleva fino all’altezza del finestrino la triestina Graziella: si sposarono qualche mese dopo e anni dopo furono intervistati per Gente di Edilio Rusconi.

Queste due foto sono tratte

da Trieste 1954 del reporter triestino Ugo Borsatti che ha regalato

il suo Archivio di foto alla città di Trieste. Il libro è stato pubblicato nel

2004 con Lint, ma nel 2001 sempre con Lint è di Borsatti il secondo volume

della Collana Il Filo: Croazia 1944. Borsatti,

giornalista pubblicista dal 1965, vi narra delle sue vicende di 17enne: dal

lavoro coatto sotto i tedeschi, alla cattura da parte degli Jugoslavi, alla

deportazione a Delnice, i lavori forzati, le fughe, le sevizie…

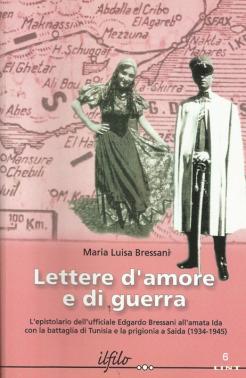

La Collana che prende il

nome da una frase di Flaubert: “…le perle non fanno la collana, è il filo…”

inizia con il libro Trieste, ah, Trieste di Fulvio Anzellotti (nipote di Italo Svevo ed imprenditore di

una fabbrica di vernici) che consegnò il manoscritto a Valerio Fiandra,

direttore editoriale della Lint quando ormai sapeva di dover morire (libro

quindi tutto incentrato sulla verità della vita e sul piacere degli ultimi atti

o piaceri di questa come anche il fumare una sigaretta). Di Borsatti è il

secondo titolo e poi come quinto arrivano Le lettere d’amore e di guerra

(che ho tratto dall’epistolario dei miei genitori. Dal 1934 al 45 1000 lettere che ho donato all’Archivio di

Pieve Santo Stefano dove il manoscritto risultò tra i finalisti nel 2002,

epistolario che è stato utilizzato per alcune tesi universitarie). Le Lettere

ebbero due edizioni, nel 2003 e nel 2006.

Guido Bressani medaglia

d’oro

(1940 Canale di Caso)

La n.4,5,6,7 riguardano i Bressani, mia famiglia d’origine, in

alcune “eccellenze”. C’è la foto del 1934 dei miei nonni, molto distinti.

Gisella e Luigi, cavaliere del Regno, con i tre figli Gero (Ruggero, il più

piccolo) bersagliere in guerra, poi alle Assicurazioni Generali di Trieste. Lo

zio giovane morì d’infarto il giorno del mio matrimonio a Nervi di Genova nel

1964 e grazie alla delicatezza di sua moglie, zia Bruna, lo seppi solo al

ritorno dal viaggio di nozze.

Gigi (Luigi) il figlio

maggiore, laureato in legge ma, avendo vinto un concorso, professore di Storia

e Filosofia per 50 anni prima al Dante di Trieste e poi al Fermi, Edi (Edgardo,

mio padre, il secondogenito) che capitano di artiglieria in guerra è stato

Direttore alle Imposte Dirette di Genova e promosso a Direttore generale a

Trieste, incarico che però non rivestì mai perché allora si dimise.

Quindi la foto di Guido

Bressani, ufficiale osservatore, medaglia d’oro, che s’inabissò con il primo

Mas nel Canale di Caso nel 1944. Mio cugino Andrea, ingegnere ed appassionato

di musica grazie all’educazione della madre, della famiglia sarda dei marchesi

Cao, direttrice al Conservatorio di Bologna, non ha mai conosciuto il padre

perché è nato dopo.

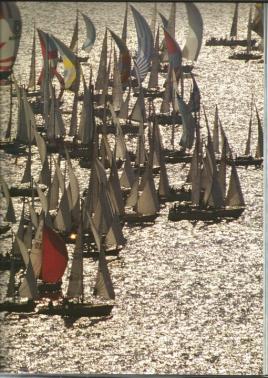

Quindi un altro giovane

Bressani, ardente e sportivo, Lorenzo nipote di zio Gero, che vinse la

Barcolana nel 2002.

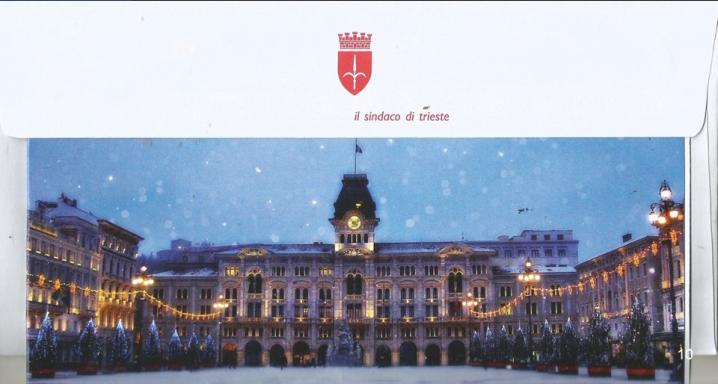

La

n. 10 è una foto suggestiva di Piazza dell’Unità dove ha sede il Comune

e mi è stata inviata dal sindaco Roberto Dipiazza, all’uscita del libro Alla

‘mia’ Trieste che gli inviai dato che è sulla barca del sindaco che mio nipote

Lorenzo vinse la Barcolana.

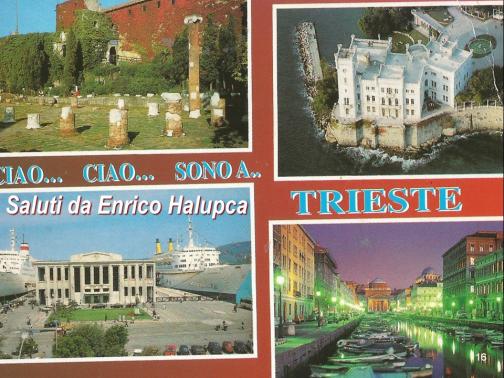

La

n. 16 è una cartolina di Enrico Halupca che impaginò per Lint il libro

delle Lettere dei miei genitori e che è autore di pubblicazioni con splendide

foto come Le Meraviglie del Carso (durante l’impaginazione mi corresse

un errore e gliene sono grata in quanto in fondo io poco conosco Trieste

avendovi vissuto solo due anni, 1946/48, quando a metà della mia prima

elementare ci trasferimmo a Genova). In questa cartolina campeggia il Castello

di San Giusto coperto dalla vite vergine rossa che poi fu tagliata e non più

lasciata ricrescere per far respirare le pareti e quindi per una miglior conservazione.

Però così è stata distrutta una delle immagini più suggestive di Trieste.

La

n. 19 riguarda la tomba Stuparich (entrambi i fratelli medaglie d’oro e

Giani fu insegnante di Laura Boschian in quanto ritornò vivo dalla guerra).

La

n. 23 è una drammatica foto di Zara bombardata

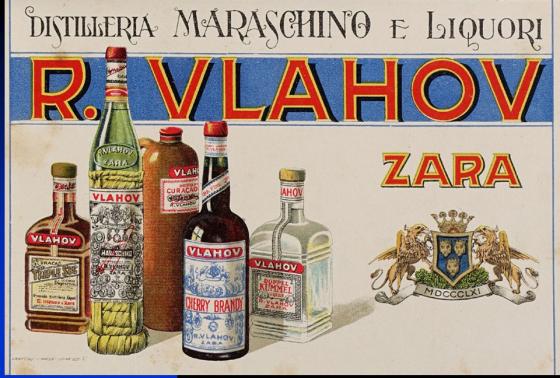

La n. 24 è la tomba Vlahov a Zara con il

dolente angelo della pietà. Dato che una cugina prima di mio padre aveva

sposato Roberto, il secondo dei tre fratelli Vlahov e ne ho sempre sentito

parlare in casa, ho poi rintracciato per intervistarlo per il Giorno del

Ricordo 2005 Riccardo Vlahov, figlio di Ramiro, il fratello più giovane.

Riccardo con Maria Luisa Masetti ha pubblicato nel 1987 per conto dell’Istituto

per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna La Fotografia. Tecniche di conservazione e

problemi di restauro, libro considerato pietra miliare nella

ricerca, su basi scientifiche, della conservazione e restauro di foto d’arte.

Mi ha mandato le foto n.25, 26, 27 della Distilleria Zara di cui era ben

noto l’Amaro e nella 26 si ammira anche lo stemma. La Distilleria fu famosa per

la produzione dell’Amaro Zara.